一、从”青铜Labubu”到”银河以北皆河北”:城市如何借势出圈?

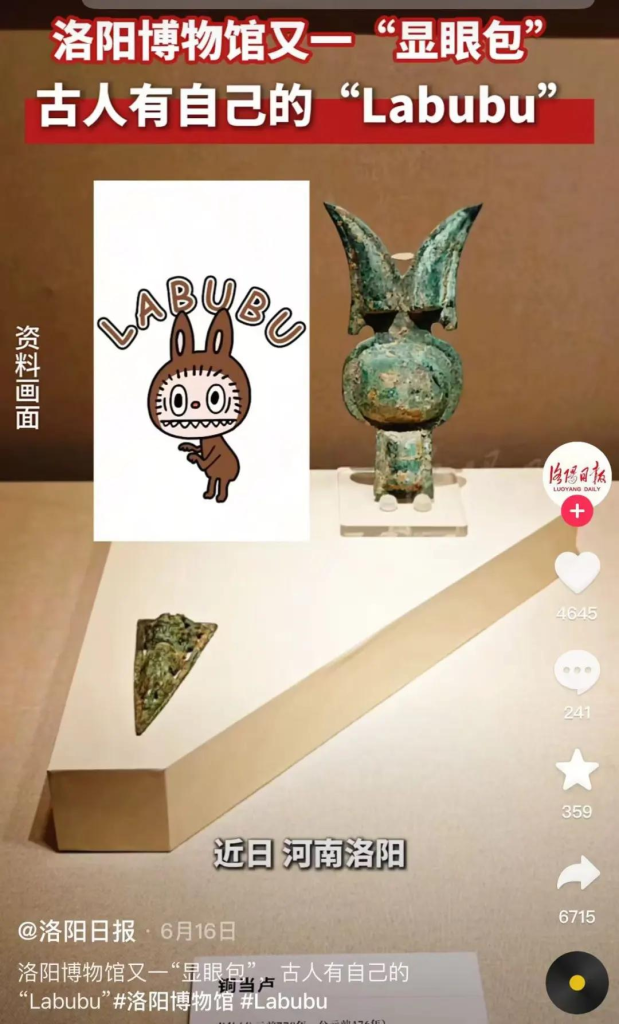

洛阳博物馆因一件形似泡泡玛特IP”Labubu”的西周青铜当卢意外走红,参观名额一票难求;河南凭借清明上河园、胖东来超市等话题频上热搜,2024年接待游客量突破10亿人次;河北文旅靠一句”这么近、那么美”的魔性口号,将全国游客转化为”宣传兵”……这些案例揭示了一个新现象:城市营销已进入”蹭热点”时代。

新媒体平台的流量红利让地方文旅部门化身”梗王”,从明星演唱会到游戏IP(如《黑神话·悟空》带火山西古建),从影视取景地到体育赛事,热点事件成为城市曝光的跳板。但**”蹭流量”只是第一步,如何将线上热度转化为线下消费,才是真正的考验**。

二、流量≠留量:爆火背后的”冷思考”

- 山西的”游戏IP+文旅”样本

《黑神话·悟空》爆火后,山西迅速联动游戏团队,通过社媒话题(如#跟着悟空游山西#)、KOL解读古建等方式,将隰县小西天、应县木塔等景点推向全国。大同市2024年游客量增长13.48%,旅游收入暴涨97.08%,证明精准借势+深度内容运营能实现”流量变现”。 - 河南的”热搜常客”逻辑

从洛阳”牵手女俑”到许昌”胖东来种草”,河南通过高频话题维持热度,最终跻身全国旅游收入万亿俱乐部。但持续的热度需要”留量”支撑——如何让游客从”打卡”变为”深度体验”,是下一步关键。 - 河北的”另类成功”

“银河以北皆河北”的梗虽幽默,但网友重新定义的”版图”背后,是地方文旅对传播规律的把握。低成本的创意营销,有时比砸钱投广告更有效。

三、从”造梗”到”造体验”:流量转化的三大法则

- 平台规则:不同阵地,不同玩法

- 微博:适合话题发酵(如演唱会游、非遗热点),需联动KOL和蓝V认证。

- 抖音/小红书:依赖视觉冲击,适合”网红景点”打造(如南宁演唱会经济)。

- 跨领域博主:幽默调侃(@史里芬Schlieffen)或真实体验(@陈震同学)更能引发共鸣。

- 内容深耕:从”标签”到”故事”

山西通过游戏IP赋予古建”赛博朋克”色彩,河南用”唐宫夜宴”演绎传统文化,将热点与本地文化深度绑定,才能避免”昙花一现”。 - 产业链延伸:让游客”愿意花钱”

南宁通过演唱会带动”食住行游购娱”收入45亿元,证明流量需转化为实际消费场景。例如,洛阳可开发”Labubu”文创周边,山西推出古建主题研学游。

四、警惕”流量陷阱”:那些没赚到钱的”网红城市”

部分城市因盲目跟风导致”流量浪费”:

- 短期爆火但配套不足:如某县城因短视频走红后,游客因交通、住宿差评流失。

- 过度商业化破坏体验:如古镇过度复制”网红店”,失去原真性。

- 缺乏长期规划:热点过后,城市回归”默默无闻”。

关键启示:流量是杠杆,但撬动经济的支点必须是产品力和服务力。

五、未来趋势:从”蹭流量”到”造生态”

- 技术赋能:VR/AR技术还原历史场景(如山西古建数字展),提升沉浸感。

- 跨界联动:游戏、影视、体育IP与文旅的深度合作(如”电竞+旅游”)。

- 全球化视野:河南已通过《唐宫夜宴》吸引海外游客,下一步可借力TikTok等平台出海。

结语

爆火城市的故事,本质是一场关于”注意力经济”的博弈。从洛阳的青铜”Labubu”到山西的古建游戏,成功的城市都抓住了**”热点—内容—转化”**的链条。但流量终会退潮,唯有将游客转化为”回头客”,才能让”网红”变”长红”。正如一位文旅局长所言:”蹭热点像冲浪,但最终要造自己的船。”