一、事件背景:H20解禁背后的商业与政治逻辑

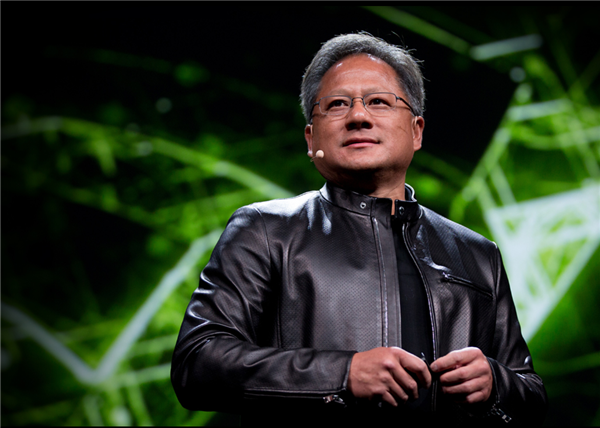

2025年7月,英伟达创始人黄仁勋高调宣布将恢复H20芯片在华销售,称已获得美国政府许可。这一消息看似是商业合作的重启,实则暗藏多重博弈。

- 美国芯片管制的反复:此前因美国出口限制,H20曾被禁售,导致英伟达财报中计提55亿美元损失。此次解禁被解读为美方在”技术封锁”与”商业利益”间的妥协——既限制中国获取高端芯片(如H100),又允许”特供版”低配芯片(H20)流入市场,维持对华技术代差。

- 黄仁勋的”中国策略”:英伟达对中国市场依赖度高达20%以上,H20解禁既是商业自救,也是对华技术钳制的工具。美国商务部部长公开宣称H20是”性能第四好”的芯片,实则暗示其已通过”降级版”技术维持对华控制。

二、行业争议:清库存”收割”与产业自主化危机

国内行业人士对H20解禁反应复杂,核心矛盾聚焦于两点:

1. 国产芯片替代进程被打乱

- 寒武纪、华为的困境:受制程技术限制,国产AI芯片(如昇腾910B)在量产规模和生态成熟度上仍落后于英伟达。H20解禁后,部分企业可能因短期成本优势重新采购英伟达产品,导致国产芯片替代节奏放缓。

- 价格战的潜在冲击:H20被曝为”清库存”产品,英伟达可能以低价策略挤压国产芯片市场份额,进一步恶化国产厂商的盈利空间。

2. 技术钳制与产业安全风险

- “特供版”的长期隐患:H20性能仅为英伟达高端芯片的1/3至1/2,但足以满足部分AI训练需求。美方通过供应”低配芯片”,既赚取利润,又延缓中国AI产业向更高算力跃迁的速度。

- 生态依赖的深化:英伟达CUDA生态已形成垄断,国内企业长期采购H20可能加剧对海外技术的依赖,未来若再次断供,产业安全将面临更大挑战。

三、国产芯片的突围:从”替代”到”超越”的挑战

面对H20解禁的冲击,国产芯片厂商需在技术、生态和政策三方面加速突破:

1. 技术攻坚:制程与架构创新

- 先进封装技术:通过Chiplet等方案弥补制程劣势,提升芯片集成度。

- 专用架构优化:针对AI推理和训练需求,设计更高效的计算单元(如华为达芬奇架构)。

2. 生态建设:开源与协同

- 开源框架适配:推动国产芯片对PyTorch、TensorFlow等主流框架的深度优化,降低迁移成本。

- 产学研协同:联合高校和下游企业构建完整生态,避免”单点突破”导致的应用脱节。

3. 政策支持:市场与资本联动

- 政府采购倾斜:通过”国产化替代”政策为本土芯片创造需求(如运营商AI服务器招标)。

- 资本赋能:引导社会资本投向芯片设计、EDA工具等”卡脖子”环节,加速技术迭代。

四、未来展望:博弈长期化与产业分水岭

英伟达H20解禁本质上是中美科技博弈的缩影,短期看中国市场或面临”低价倾销”压力,但长期而言,这一事件可能成为国产芯片产业的”分水岭”:

- 乐观情景:若国产厂商抓住窗口期实现技术突破(如2026年量产对标H100的芯片),H20的”清库存”效应将加速产业洗牌,倒逼自主创新。

- 风险情景:若政策支持不足或生态建设滞后,中国企业可能陷入”低端依赖”陷阱,重蹈光伏、面板产业”低端内卷”覆辙。

结语

英伟达H20的解禁既是商业利益的算计,也是技术霸权的延续。对中国AI产业而言,唯有以”技术自主”破局,才能避免重演”买办式创新”的历史教训。这场博弈没有捷径,唯有时间与实力的较量。