2025 年 7 月,京东外卖悄然调整了曾被视为市场 “杀手锏” 的超时赔付政策 —— 将 “超时 20 分钟免单” 改为 “超时 20 分钟赔付 4 元优惠券”。这一变动迅速在社交媒体引发热议,有人质疑 “京东玩不起了”,也有人认为这是行业竞争回归理性的必然。事实上,这场政策调整背后,是外卖行业从 “烧钱换市场” 到 “精细化运营” 的深层转型,更是平台、商家、骑手与用户四方利益的重新平衡。

一、政策调整:从 “激进免单” 到 “温和赔付” 的转向

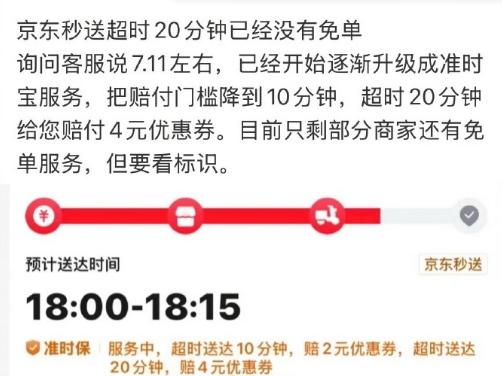

京东外卖此次调整的核心,是将 “超时 20 分钟全额免单” 升级为 “准时宝” 服务。根据客服回应,新政策自 7 月 11 日起逐步落地,赔付门槛从 “超时 20 分钟” 降至 “超时 10 分钟”,补偿方式则从 “全额免单” 变为 “4 元优惠券”。这一变化看似微小,却牵动着整个行业的神经。

回溯京东外卖的扩张路径,其政策调整并非偶然。2025 年 2 月,京东正式进军外卖市场时,便以 “免佣金 + 品质餐厅 + 骑手社保” 的组合拳打破行业惯例:对商家免收佣金,吸引了大批连锁品牌入驻;为骑手缴纳社保,试图解决行业长期存在的骑手权益争议;而 4 月推出的 “20 分钟免单” 政策,更是将用户体验竞争推向极致 —— 数据显示,该政策推出后,京东外卖日活用户数在一个月内激增 300%,部分城市订单量超越饿了么,跻身市场第二。

然而,激进的补贴策略注定难以持续。据行业测算,“20 分钟免单” 政策下,京东每月因超时订单产生的赔付成本高达 2.3 亿元。在 2 月至 6 月的补贴大战中,京东累计投入超 50 亿元,相当于每天 “烧掉” 3300 万元。这种 “撒钱式” 扩张虽然快速抢占了市场份额,却让平台陷入 “规模越大、亏损越多” 的怪圈。

二、成本困局:补贴大战背后的行业隐忧

京东的政策调整,本质上是对成本压力的被动回应。在外卖行业,“免单”“补贴” 等福利的成本最终会分摊到整个生态链中,而当成本超过承载极限时,政策收缩便成为必然。

从平台角度看,京东的 “免佣金” 策略直接切断了传统盈利来源。传统外卖平台的佣金率约为 15%-25%,这部分收入是覆盖配送成本、技术投入的核心支撑。京东为吸引商家入驻,将佣金降至 0,相当于放弃了每年数十亿元的潜在收入。同时,为骑手缴纳社保进一步加剧了成本负担 —— 数据显示,一名全职骑手的社保成本每月约 800 元,按京东外卖 10 万名骑手计算,仅此一项年支出便达 9.6 亿元。

对骑手而言,“20 分钟免单” 政策带来的压力更为直接。为避免超时,骑手不得不压缩配送时间,闯红灯、逆行等违规现象频发。某外卖骑手社群的调研显示,政策实施期间,骑手交通事故率同比上升 27%,日均配送时长增加 1.5 小时。而一旦发生超时,骑手可能面临订单收入清零的风险,这让本就依赖订单提成的骑手收入更不稳定。

商家的日子同样不好过。尽管免佣金降低了入驻门槛,但平台的流量倾斜机制迫使商家不得不参与补贴活动。某连锁餐厅负责人透露,为进入京东外卖的 “品质餐厅” 列表,品牌每月需投入销售额的 10% 用于用户补贴,而 “0 元购” 等活动更是让单店利润率从 15% 降至 5% 以下。“看起来订单多了,但赚的钱还不够贴补贴。” 这位负责人无奈地说。

相比之下,美团、饿了么早已在成本控制上踩过坑。2023 年,美团因过度补贴导致季度亏损超 60 亿元,随后紧急收缩补贴力度,将超时赔付从 “免单” 改为 “优惠券补偿”;饿了么也曾因 “准时达” 服务的高额成本,将保障范围从全品类缩减至餐饮类。京东的调整,不过是重走了行业前辈的 “纠错之路”。

三、服务重构:从 “价格竞争” 到 “体验竞争” 的转型

尽管 “免单” 政策取消引发争议,但 “准时宝” 服务的推出,暗含着京东外卖从 “价格战” 向 “体验战” 转型的意图。

新服务的核心升级体现在三个方面:一是赔付门槛降低,超时 10 分钟即可获得补偿,覆盖更多用户场景;二是补偿方式更灵活,4 元优惠券可用于下次消费,既降低了平台现金支出,又能提升用户复购率;三是全链路可视化,用户可通过地图实时查看餐厅出餐、骑手配送的全过程,减少等待焦虑。据京东内部数据,“准时宝” 上线后,用户投诉率下降 18%,订单取消率降低 12%。

这种转型与外卖行业的发展趋势高度契合。随着用户对 “低价” 的敏感度下降,“准时性”“透明度” 等体验指标成为新的竞争焦点。美团早在 2024 年便推出 “全链路时效预测” 系统,通过 AI 算法提前告知用户可能的送达时间;饿了么则联合商家推出 “出餐计时器”,将备餐时间纳入平台监管。京东的 “准时宝”,实则是对行业主流服务模式的跟进。

值得注意的是,服务升级的背后是技术投入的增加。为实现全链路可视化,京东外卖投入数亿元升级了配送调度系统,通过大数据分析骑手实时位置、交通路况、天气情况等因素,动态优化配送路线。这种技术驱动的效率提升,比单纯的 “免单” 补贴更具可持续性 —— 据测算,新系统可使配送超时率降低 25%,相当于每年减少超 1000 万单超时订单。

四、行业博弈:平台、骑手与用户的利益再平衡

京东的政策调整,将外卖行业的深层矛盾再次推向台前:平台如何在商业可持续性与用户体验之间找到平衡?骑手与商家的权益又该如何保障?

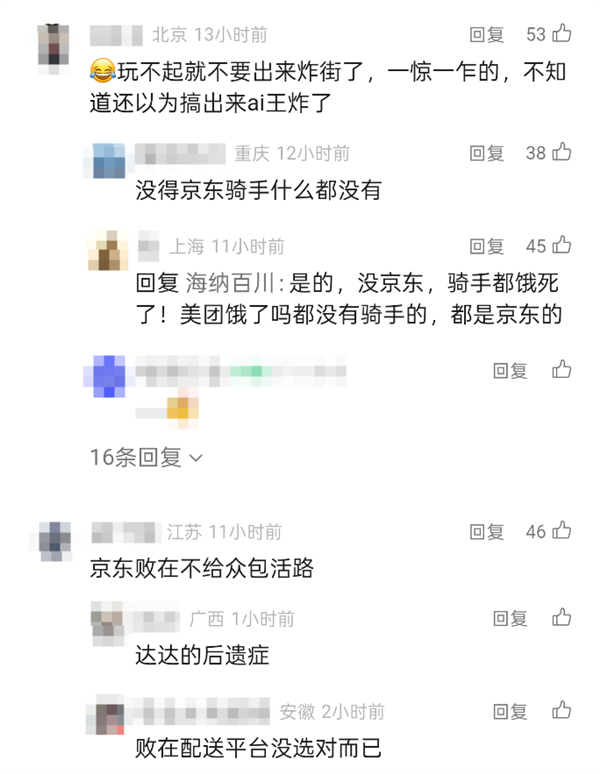

在用户层面,争议主要集中在 “免单” 变 “优惠券” 的落差感。部分网友认为,京东用 “画大饼” 的方式吸引用户后又收缩福利,是 “失信” 的表现。但从行业规律看,依赖补贴的用户粘性本就难以持久。当美团、饿了么早已停止大规模补贴时,京东若一味坚持 “免单”,反而可能因资金链断裂导致服务中断,最终损害用户利益。

骑手群体的态度则呈现两极分化。支持京东的骑手认为,平台提供的社保福利是其他平台没有的,“虽然免单没了,但稳定的保障更重要”;反对者则抱怨,配送压力并未因政策调整而减轻,“超时 10 分钟就要扣钱,反而更难干了”。这种分歧折射出骑手权益保障的复杂性 —— 单纯的福利加码若缺乏制度支撑,最终只会沦为平台与骑手的 “零和博弈”。

商家对政策调整多持欢迎态度。某火锅品牌负责人表示,“免单” 政策导致部分用户故意下单后拖延取餐,以此触发免单条款,“现在改成优惠券,恶意订单少了一半”。更重要的是,随着京东逐步取消 “免佣金” 优惠(部分城市已恢复 5% 的佣金率),商家与平台的利益分配更趋合理,“虽然要交佣金,但平台的流量扶持更稳定了”。

五、未来展望:外卖行业将进入 “理性竞争” 新阶段

京东外卖的政策调整,或许是行业告别 “内卷” 的开始。当 “红黄蓝”(美团、饿了么、京东)三方都意识到 “烧钱换市场” 不可持续时,竞争焦点必然转向更健康的模式。

从短期看,补贴力度减弱可能导致市场增速放缓。但长期而言,这有助于行业回归商业本质:平台通过技术提升效率,商家通过品质赢得用户,骑手通过劳动获得合理报酬。美团已开始试点 “骑手分级制度”,根据服务质量调整收入;饿了么则推出 “商家成长体系”,对优质商家减免部分佣金。这些探索,都在为行业的可持续发展铺路。

对京东而言,此次调整是一次 “刮骨疗毒”。放弃激进的补贴策略后,如何凭借 “品质餐厅”“骑手社保” 等差异化优势留住用户,将是其面临的最大挑战。若能将 “准时宝” 服务打造成新的口碑标签,或许能在激烈的竞争中找到立足之地。

这场政策变动的背后,是一个行业从 “野蛮生长” 到 “精耕细作” 的必经之路。当外卖不再是 “低价狂欢” 的战场,而是 “体验升级” 的赛场时,最终受益的,将是每一个身处其中的用户、骑手与商家。