事件回顾:一场由抽成引发的”情绪风暴”

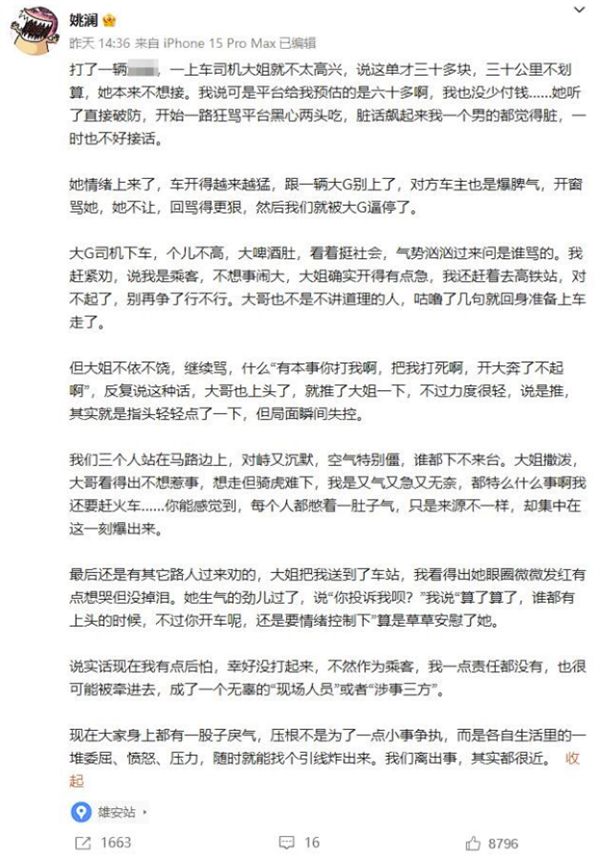

8月4日,博主”姚澜”通过社交媒体分享了一次打车经历,迅速引发公众对网约车行业抽成机制的广泛讨论。据其描述,她在前往机场时搭乘了一位女性司机的车辆,行程约30公里。上车后,司机大姐直言”这单才三十多块,三十公里根本不划算”,并透露自己本不愿接单。当博主解释称平台预估价为60多元且自己已按此支付时,司机情绪瞬间爆发,一路怒骂平台”黑心两头吃”。

更令人揪心的是,司机的愤怒情绪影响了驾驶状态——车辆行驶过程中,她与一辆奔驰大G发生别车冲突,双方司机险些动手,直至路人劝解才平息事态。最终,博主安全抵达机场,司机在冷静后坦言自己”可能反应过激”,并担忧遭投诉。博主则以安抚回应,但事件背后折射的行业矛盾远未结束。

矛盾焦点:平台抽成”吞噬”司机收入

此次事件的导火索,直指网约车平台长期被诟病的高额抽成问题。据博主描述,乘客支付60余元的订单,司机实际到手仅30元,意味着平台抽成比例超过50%。尽管多数正规平台抽成通常在20%-30%之间,但部分时段、区域或特殊订单(如长途、机场单)可能因动态调价机制导致司机实际收入被进一步压缩。

司机大姐的愤怒并非个例。此前,多家媒体曾曝光网约车司机收入困境:

- “表面高价,实际低价”:平台预估价往往包含动态加价、高速费、夜间费等附加费用,但司机到手金额仅基于基础里程费与时长费,附加费用大多归平台所有;

- “隐形扣费”普遍存在:部分司机反映,平台会以”技术服务费””管理费””保险分成”等名义额外扣除费用,最终到账金额与乘客支付价差距显著;

- “接单即亏损”的长途单:30公里以上的长途订单常因高速费垫付、空驶返程成本高,叠加平台抽成后,司机净利润极低,甚至出现”跑得越远越亏本”的情况。

此次事件中,司机大姐直言”三十公里不划算”,正是对平台定价机制与收入分配失衡的直接控诉。

行业生态:司机、乘客、平台三方博弈失衡

网约车平台的商业模式本质是通过技术撮合供需并抽取服务费,但当前行业生态中,司机作为服务提供者却成为弱势方,而乘客与平台之间的信息差进一步加剧了矛盾。

1. 司机:被”算法”绑架的劳动者

- 收入透明性不足:多数司机无法清晰了解订单抽成明细,仅能通过到账金额反推平台扣除比例;

- 考核压力沉重:平台通过评分、接单率、在线时长等指标约束司机,部分司机为保生计被迫接受低利润订单;

- 情绪管理困境:长期收入焦虑与平台规则压迫,导致司机心理压力累积,此次事件中司机的过激反应正是情绪爆发的缩影。

2. 乘客:无形中的”矛盾转嫁对象”

乘客支付的费用看似包含服务费,但实际承担了平台抽成与司机收入不足的双重成本。此次事件中,博主支付的60余元看似合理,但司机仅得一半,若乘客知晓司机实际收入,或对定价合理性产生质疑。更值得关注的是,司机情绪问题可能间接影响乘客安全——如事件中的别车冲突,本质是司机将生活压力转移至驾驶行为。

3. 平台:隐身的”规则制定者”

面对争议,平台往往以”技术中立””市场调节”为由回避责任。然而,其通过算法动态调整抽成比例、订单分配规则与价格策略,实质上掌控着三方利益分配的话语权。此次事件中,平台在司机崩溃、乘客惊吓、公共安全受威胁后全程”隐身”,再次凸显其责任缺位。

行业反思:如何打破”抽成黑箱”?

此次事件不仅是单一司机的情绪崩溃,更是网约车行业长期积弊的集中爆发。要解决矛盾,需从规则透明化、利益分配合理化、监管常态化三方面入手:

1. 强制抽成比例公开与上限管理

- 监管部门应要求平台明确公示每笔订单的抽成明细(包括基础服务费、附加费用分账比例),并设定全国统一的抽成比例上限(如不超过25%);

- 推动平台提供”司机端实时到账明细”,让司机与乘客清晰了解费用流向。

2. 优化司机收入保障机制

- 建立长途订单专项补贴,对30公里以上订单减免部分抽成或提供高速费预付支持;

- 完善司机评分申诉渠道,避免因乘客恶意差评导致收入损失;

- 鼓励平台与保险公司合作,为司机提供低成本意外险与心理健康咨询服务。

3. 构建多方参与的监管体系

- 交通运输部门应定期约谈网约车平台,要求其提交抽成比例、司机收入分布等数据,并向社会公开;

- 工会组织可介入推动司机集体协商,争取更公平的合作条款;

- 平台需承担社会责任,将部分技术收益反哺司机群体(如设立”司机关怀基金”)。

结语:别让”吸血”逻辑毁掉行业未来

网约车作为城市交通的重要组成部分,其健康发展离不开司机、乘客与平台的共赢。此次事件中司机的崩溃,不仅是个人情绪的宣泄,更是对行业畸形生态的呐喊。若平台继续以”高抽成+低透明度”的模式运营,只会加剧司机流失、乘客体验下降与社会矛盾激化。

正如博主所言:”我们离出事,其实都很近。” 当压力无处释放,每一次看似偶然的冲突都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。唯有打破”抽成黑箱”,让每一分钱流向透明化,才能真正守护城市出行的温度与安全。