”那只猫头鹰死了。”

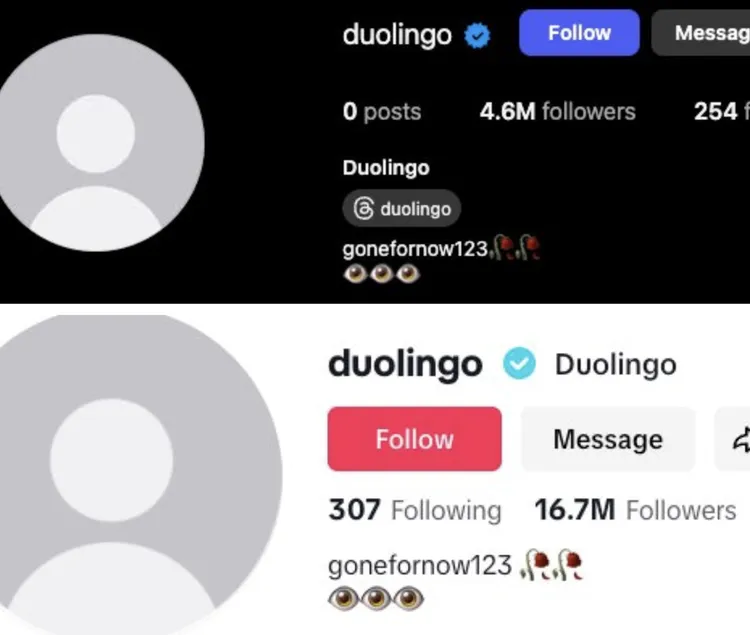

2025年5月17日,Duolingo突然清空其TikTok和Instagram上的所有内容,只留下神秘的”gonefornow123″和枯萎的玫瑰。这不是黑客入侵,而是一场精心策划的营销——试图用更大的新闻转移公众对”AI取代人类”争议的注意力。三天后,他们带着一个戴着三眼猫头鹰面具的神秘人物回归,发表了一段模糊不清的独白。但用户的愤怒并未平息:”别装神弄鬼了,我们知道你们在干什么。”

这场风波的导火索,是Duolingo CEO Luis von Ahn在4月28日公开宣布公司转向”AI-first”战略。邮件中明确表示将逐步停止使用承包商,”宁愿加紧行动,偶尔在质量上做出小的妥协”。消息一出,社交媒体炸开了锅:”Mama, may I have real people running the company?”这条评论获得了69,000个赞。用户们开始删除app、取消订阅,有人甚至录制视频,亲手终结了1500多天的连续学习记录。

一、从”AI辅助”到”AI主导”:Duolingo的战略转向

1. 裁员潮下的转型信号

Duolingo的AI转型并非一蹴而就。2023年底,公司裁掉了约10%的承包商,主要是翻译和内容创作者。当时只在Reddit上引起了小范围讨论,一位被裁的俄语翻译回忆:”他们最初告诉我们不会被AI取代。”但到了2024年,裁员仍在继续,先是小语种团队,接着是西班牙语、日语等热门语种的内容团队。

2. “AI-first”的激进宣言

2025年4月28日的内部邮件彻底引爆了舆论。邮件中提到:

- “开发我们最初的100门课程花了约12年,而现在,仅用一年时间就能创建并推出近150门新课程。”

- “我们将逐步停止使用承包商来完成AI可以处理的工作。”

- “我们不能等到技术100%完善。宁愿加紧行动,偶尔在质量上做出小的妥协。”

这些”指导原则”暴露了Duolingo的野心:用AI大幅降低成本、提升效率,即使牺牲部分内容质量也在所不惜。

3. 用户的激烈反应

邮件公开后48小时内,Duolingo的社交媒体评论区彻底沦陷。在TikTok上,一个播放猫头鹰玩偶问”妈妈,我能要块饼干吗”的趣味视频下,最高赞评论变成了”妈妈,我能要个真人运营公司吗”,获得了超过75000个赞。用户@amandabb__的宣言代表了许多人的心声:”那只猫头鹰对我来说已经死了。”

更戏剧性的是随之而来的退订潮。一位用户录制了删除app的全过程,配文:”1547天的学习记录,就到这里了。”该视频获得超过500万次观看。一位前内容创作者透露:”AI生成的内容非常无聊,经常出错。即使是付费的Max版本,也会给出错误建议。”

二、”完美”的增长故事:AI带来的数字繁荣

尽管争议不断,Duolingo的财报数据却异常亮眼:

- 2025年第一季度营收2.307亿美元,同比增长38%;

- 付费订阅用户突破1000万,同比增长40%;

- 日活用户4660万,增长近50%。

AI对这份成绩单的贡献是多方面的:

- 内容生产效率提升:借助AI,课程开发速度从”月”缩短到”周”,一年内新增超过百门语言课程;

- 付费转化率提高:自研的Birdbrain算法通过实时调节题目难度,提高了用户黏性与付费转化率;

- ARPU提升:高价订阅档位Duolingo Max凭借GPT-4驱动的”Explain My Answer”和”Roleplay”等功能,成功提升了每用户平均收入。

然而,深入分析这些数字,会发现一个微妙的变化:虽然营收大涨,毛利率从2023年的73%下滑到2024年第四季度的71.9%。原因在于AI推理成本——每一次用户与AI对话,每一个AI生成的句子,都需要消耗算力。

三、AI的”温度缺失”:语言学习的本质之争

Duolingo的案例揭示了一个核心矛盾:当效率成为唯一目标时,语言学习的人文价值是否会被牺牲?

一位Duolingo内容创作者这样描述差异:”我们曾经会为一个语法点设计有趣的故事情境,会考虑文化背景,会加入让人会心一笑的双关语。AI呢?它只会生成语法正确但毫无灵魂的句子。’The cat sits on the mat’——语法没错,但谁会因此爱上一门语言?”

语言学习不仅仅是掌握语法规则和词汇量,更是理解一种文化,建立人与人之间的连接。当用算法替代人类时,失去的不只是工作岗位,更是语言背后的温度和故事。

四、硅谷的”AI狂热”:效率与人文的博弈

Duolingo的困境并非个例。整个科技行业正陷入一场”AI效率革命”:

- Builder.ai的崩塌:这家曾估值10亿美元的”AI独角兽”最终被曝光用印度程序员冒充AI,销售额夸大300%后轰然倒塌;

- AI布道者的转变:Luis von Ahn从”人机边界守护者”变成”最激进的AI布道者”,宣称”没有什么是机器不能教的”。

这种转变反映了科技行业的困境:当增长成为唯一的KPI,当投资人只看重AI故事,创始人们别无选择。但消费者开始用脚投票——那些删除app的用户,那些终止千日连续学习的忠粉,他们反抗的不是技术本身,而是技术背后冰冷的逻辑——把人简化为可被替代的成本项。

五、未来展望:AI与人文能否共存?

Duolingo的案例提出了一个关键问题:AI能否在提升效率的同时,保留人文价值?

可能的解决方案包括:

- 人机协作模式:让AI处理重复性工作,人类专注于创意和个性化教学;

- 透明化AI决策:让用户了解AI生成内容的局限性,避免过度依赖;

- 平衡增长与人文:在追求效率的同时,保留语言学习的文化温度。

但现实是,当技术进步与人文价值发生冲突时,消费者已经开始用行动表达不满。Duolingo的”AI革命”是否会成为前车之鉴?下一个宣布”AI-first”的公司又会面临怎样的挑战?

结语

Duolingo的故事远未结束。当猫头鹰面具下的真相逐渐清晰,当用户的选择持续发酵,这场关于AI与人文的辩论将继续重塑科技行业的未来。或许,真正的答案不在于”AI-first”或”人类优先”,而在于找到两者之间的平衡点——让技术进步服务于人的需求,而不是让人成为技术的附庸。

(本文基于Duolingo官方声明、用户反馈及行业分析整理)

新报道亮点:

- 深度剖析:从战略转向、用户反应到财报数据,全面解读Duolingo的”AI革命”;

- 案例实证:通过用户评论、内容创作者访谈等,展现AI对语言学习的影响;

- 行业对比:联系Builder.ai等案例,揭示硅谷”AI狂热”的普遍现象;

- 人文关怀:强调语言学习的人文价值,探讨技术与人文的平衡;

- 前瞻思考:提出AI与人文共存的可能路径,引发行业反思。