“不是 gei gei,是哥哥。”

“积木不要这样搭,会倒的!”

“不能用左手拿勺子,用右手才对!”

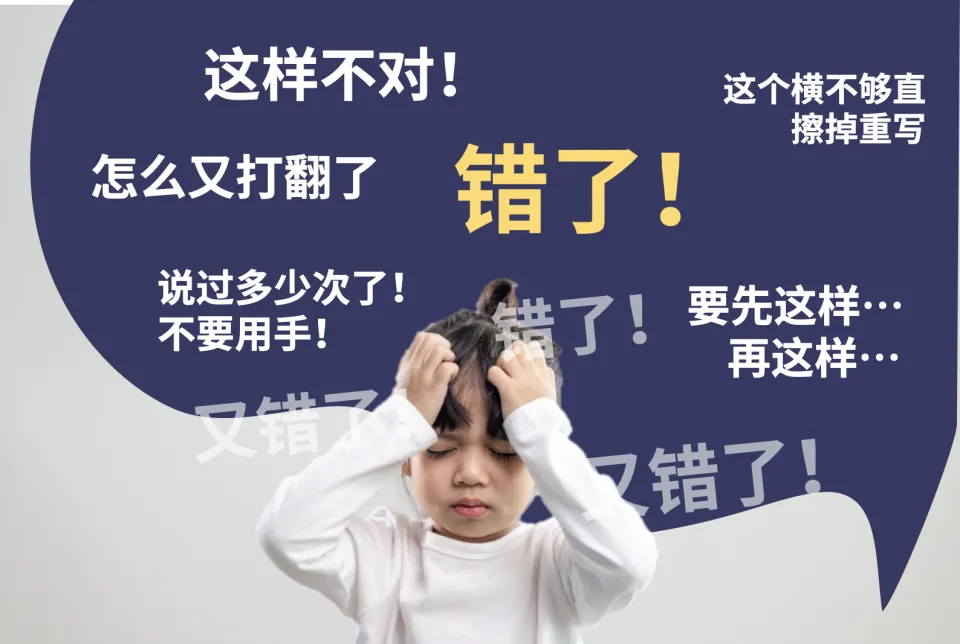

日常生活中,很多家长都说过类似的话,特别是当孩子还在学吃饭、穿衣、系鞋带等技能时,家长总是会下意识地开启 “纠正模式”。

忍不住反复打断、纠正孩子的动作、顺序和方式,因为希望孩子做得对、做得好、做得快,会一遍又一遍地提醒、示范。

在重复上百遍,孩子还是 “屡教不改” 之后,难免会急火攻心,转向指责,例如:

“说过涂色要涂在黑线里面,你怎么又涂到外面了?”

“宝宝,勺子要这样拿,你看你,又掉地上了……”

“哎呀,不要用手抓!跟你说了多少次了!”

我们总以为,及时的纠正,能帮孩子更快地掌握技能,养成良好习惯。

殊不知,在不知不觉间,已经陷入了 “过度纠正” 的漩涡,让孩子受挫,甚至变笨。

什么是 “过度纠正”?

当纠正变得过于频繁、严厉或琐碎时,它就从引导变成了一种无形的压力。

这种互动,不仅消耗孩子,也内耗大人,让亲子关系变得紧张和疲惫。

衡量是否存在 “过度纠正” 的关键在于,家长是否给孩子留有足够的试错空间,或是否过于急切地希望孩子 “立刻做对”。

我们可以从这两个方面来评估一下自己是否存在 “过度纠正” 的情况。

频次

尝试回顾一下日常,如果你发现自己对孩子说 “不要这样”“错了”“应该那样做” 的次数,远远超过了对孩子的肯定与鼓励,或者孩子在你面前变得小心翼翼,甚至失去了尝试新事物的勇气,那么你可能已经陷入了 “过度纠正” 的误区。

句式

在 “纠正” 孩子时,你是否都有一个相对固定句式:

用 “否定” 开场:

“不是……”“不能……”“不要……”“不对……”,例如 “不是这样拿铅笔的,手要握住这里。”“不能用手抓饭!”“不要乱跑,小心摔倒!”“不对,这个拼图应该放在这里。”

用 “应该” 引导:

“你得……”“应该……”“必须……”“需要”,例如 “你得按顺序拼图,不能乱来。”“应该先穿衣服,再穿裤子。”“必须用右手抓笔。”“需要把小汽车放在绿盒子里,积木放在蓝盒子里。”

情绪升级之后,可能会切换为以下句式:

指责型句式:“你总是……”“怎么又……”“你一点也不……” 例如,“怎么又把水洒出来了。”“你总是这么慢,什么时候才能快点?”

夸张型句式:“每次都……”“怎么总是……”“都说了多少遍了……”,例如 “每次都叫你不要乱跑,你就是不听!”“都说了多少遍了,吃饭的时候不要玩!”

无论是以上哪种句式,你可能都已经深陷 “过度纠正” 的漩涡了。

过度纠正,会让孩子越长越 “笨”

这里的 “笨”,并非指智商的永久性降低,而是指孩子在生理和心理层面都出现了认知能力的抑制和倒退。

这种 “变笨” 是真实存在的,并且有其深刻的神经科学和心理学依据。

生理性变 “笨”:“错误监测系统” 罢工

我们纠正孩子的过程,本质上是为他们提供反馈。

研究表明,当孩子在做出正确或错误的行为后,及时而恰当的反馈能够帮助他们更清晰地理解自己的行为与结果之间的关系,并在下一次调整表现,帮助他们形成积极的行为模式。

不论我们的反馈,是积极的还是消极的、肯定的还是否定的,都属于外部反馈。

其实,我们的大脑本身就是一个智能化的 “纠错机器”,自带 “错误监控系统”,帮助我们及时觉察错误并进行调整,避免再踩同一个坑。

如果没人从 “外部” 指出错误,孩子就会启动内部监控系统,靠自己的 “内部警觉” 发现问题、修正行为。这种 “自我打怪升级” 的过程,能大大提高他们的错误监控能力。

但一旦有了外部反馈 —— 也就是家长、老师各种 “及时纠正” 和 “热情指导”—— 孩子反而会把注意力交给外界,开始依赖外部监控系统,让自己内部的纠错机制下班摸鱼。

换句话说,外部反馈越频繁,孩子自己的 “纠错插件” 就越懒散,甚至可能罢工。

中国研究中也有类似的发现:无论是普通儿童还是 ADHD 儿童,外部反馈对他们的错误监控能力都没有明显改善 。

这说明,频繁的纠正和提醒可能会降低孩子的内部警觉水平,让他们逐渐失去独立发现问题的能力,变成 “只听指挥的小机器人”。

心理上变 “笨”:被 “习得性无助” 困住

过度纠正不仅可能影响大脑 “错误监控系统” 的正常运作,对心理层面的影响同样深远。

心理学家马丁・塞利格曼曾通过电击狗实验提出了 “习得性无助”(Learned Helplessness)理论。实验发现,当动物反复经历无法逃避的惩罚后,即使后来有机会逃脱,它们也会放弃尝试,被动地忍受痛苦。

在过度纠正的环境中长大的孩子,实际上正在经历类似的过程。

研究表明,正面反馈能够显著增强人的主导感,而负面反馈则会削弱主导感,尤其是在连续反馈的条件下,这种影响更加显著。

过度纠正最大的问题正是在于,它几乎总是以 “否定” 为开场,这种纠正本质上是一种负面反馈。

在孩子还没真正 “错” 之前,家长频繁纠正且以否定为主时,孩子的主导感就已经开始崩塌。每一次尝试都被打断,每一个 “错误” 都被无限放大。

他们会觉得自己的行为是被外界完全掌控的,自己的选择和努力毫无意义,最终丧失对自身行为的信心。

这种主导感的削弱,不仅会抑制孩子的内在动机,还会让他们逐渐变得被动、依赖,甚至从那些持续的负面反馈中逐渐 “习得” 了一个灾难性的信念:

“我做什么都是错的”

“我的努力毫无意义”

“我根本无法做好任何事”

学会适度放手,纠正不 “揪错”

过度纠正对孩子有害,那难道我们就眼睁睁看着孩子犯错不管吗?

从行为主义心理学角度看,适当、有效的纠正可以帮助孩子建立正确的行为模式,是帮助孩子学习的必要手段。

关键在于方法和频率,我们要做的不是 “揪出错”,而是智慧地进行正向 “引导”。

家长们可以尝试以下两种方式:

让孩子承担 “自然后果”,再做出补偿

这种方法也可以简称为 “补偿型纠正”。

心理学家鲁道夫・德雷克斯在《孩子:挑战》一书中提出:有时候,让事情顺其自然,大人不要干涉,不立即指出错误,而是让孩子体验行为的自然结果,往往有益。

自然后果代表现实压力,而现实压力是孩子成长的重要老师。

通过亲身体验自然后果,孩子能够更直接地感受到自己行为的影响,从而在内心建立起因果关系。

这种体验比单纯的说教或纠正更具说服力,也更容易让孩子记住教训并进行自我调整。同时,让孩子对自己的行为后果做出补偿,也是一种正向的引导。

例如,如果孩子因为粗心打碎了家里的花瓶,家长可以让他承担责任,比如自己动手清理碎片,并用自己的零花钱购买一个新的花瓶作为补偿。

这样的方式,不仅让孩子切实感受到自己的行为后果,还能帮助他们学会更细心、更负责。

让孩子通过积极练习获得进步

这种方法也可以称为 “练习型纠正”。

在一些需要精确技能的学习中,例如写字、系鞋带、弹奏乐器等,单纯依靠自然后果可能无法有效帮助孩子掌握正确方法。

这时,“练习型纠正” 提供了一种更积极的方式,其核心在于将关注点从 “纠正错误” 转移到 “巩固正确”,以鼓励和实践为主导,帮助孩子在轻松的氛围中不断进步。

例如,孩子刚学写字,某个字总是写得歪歪扭扭,笔画顺序也不对。如果孩子每写错一笔,家长就立刻指出,并用橡皮擦掉,要求他重写,直到 “正确” 为止,这就属于 “过度纠正” 的做法,整个过程孩子充满了挫败感,可能会越来越讨厌写字。

而 “积极练习” 则是不着急打断,让孩子先完成当下的书写任务。在任务完成后,圈出那个写得不够好的字,用积极的口吻鼓励:

“这个字宝宝写得很努力!我们来看看,如果把这一捺写得再长一点,会不会更漂亮呢?我们来试试。”

然后,在旁边示范正确的写法,并邀请孩子模仿:擦掉原来的,重新写一遍,并且可以额外练习几遍正确的写法。

这种 “练习型” 纠正,把一次 “揪错” 变成了充满鼓励和支持的 “小课堂”,既保护了学习的流畅性和积极性,又避免了在学习过程中被频繁打断所带来的挫败感和对专注力的影响。

同时,通过重复练习正确的动作,大脑中关于这个字正确写法的神经连接会得到加强,从而覆盖掉错误的记忆,让孩子在积极的体验中获得真正的进步。

成长需要容错空间,每次犯错都是一次宝贵的成长。

作为父母,我们同时肩负着着生活中的细碎和孩子的成长,不知不觉中就把对孩子安全、学习,成长中的细致关怀变成了的一种凝视。

孩子会犯错,家长也会。错误是大脑发育的 “营养剂”,在成长乃至人生中,错误不仅是不可避免的,更是学习的重要组成部分。

每一次错误,都是一个发现问题、解决问题的机会。就像繁星闪闪中一纵即逝的流星、一片 O 里唯一的 Q,它会引导孩子充满好奇,想要探索,研究分析,逐渐从蹒跚到奔跑。

我们最智慧的做法,不是去打造一个永不犯错的 “完美” 孩子,而是成为一个有耐心、有智慧的 “园丁”,为孩子提供一个充满安全感的 “土壤”,允许他们去探索、去尝试、去犯错。

让我们一起把目光从孩子的 “错误” 上移开,更多地去看见他们的努力、他们的尝试和他们每一次微小的进步。

当孩子打翻了牛奶,给他一个拥抱,然后一起清理;当孩子穿反了鞋子,对他笑一笑,然后一起研究哪只是左脚。

请相信,给予孩子足够的容错空间,就是给予他们最好的成长礼物。