在这个被滤镜和修图软件包裹的时代,“容貌焦虑” 早已不是陌生词汇。打开社交平台,满屏都是经过精心雕琢的 “完美面孔”—— 大眼睛、高鼻梁、小 V 脸、天鹅颈,仿佛只有符合这样的标准,才算拥有 “合格” 的外貌;刷到医美广告,“七天变美”“无痛换脸” 的宣传语不断冲击着视觉,暗示着 “颜值不够,医美来凑” 已成捷径;就连日常聊天中,“你最近好像胖了”“皮肤状态好差” 这类不经意的评价,都可能让敏感人群陷入自我怀疑。容貌焦虑,正像一张无形的网,悄然困住了越来越多人,尤其是年轻群体。

容貌焦虑的滋生,离不开社会环境的推波助澜。首当其冲的,是社交媒体构建的 “颜值神话”。如今,网红、明星作为 “颜值标杆”,其呈现的形象大多经过团队包装 —— 从妆容造型到后期修图,每一个细节都追求极致完美。更甚者,部分博主为了流量,刻意放大外貌优势,隐藏容貌瑕疵,营造出 “人人皆可拥有神仙颜值” 的假象。这种 “精致滤镜” 让普通大众产生了认知偏差,误以为屏幕里的 “完美颜值” 是现实中的普遍标准。当自己的外貌与这一标准产生差距时,焦虑感便油然而生。比如,一名刚上大学的女生,原本对自己的相貌并无不满,但长期刷到美妆博主的 “换头式化妆” 视频、医美博主的 “逆袭” 故事后,开始频繁关注自己的单眼皮、塌鼻梁,甚至觉得 “不好看就会被人嫌弃”,最终陷入自我否定。

消费主义的刻意引导,更是将容貌焦虑推向了高潮。近年来,医美行业、美妆行业为了追求利益,不断强化 “外貌决定论”—— 医美机构宣称 “变美能提升竞争力”,让消费者误以为整容可以解决职场、情感中的所有问题;美妆品牌主打 “遮丑”“修饰缺陷”,暗示不使用产品就会显得 “不够精致”。就连一些招聘、相亲平台,也间接传递着 “颜值优先” 的信号,让人们潜意识里认为 “容貌是敲门砖”。在这样的氛围下,容貌不再是单纯的 “个人特征”,而被赋予了 “社交价值”“生存价值” 的附加意义。于是,越来越多人开始为了 “符合标准” 而消费:学生党省吃俭用买大牌护肤品,上班族贷款做医美手术,甚至未成年人也偷偷尝试整容,只为摆脱 “容貌焦虑” 的困扰。

除此之外,家庭与校园环境的影响也不容忽视。有些父母在孩子成长过程中,不经意间的评价如 “你要是再瘦点就好看了”“单眼皮没双眼皮精神”,会在孩子心中埋下 “外貌不完美” 的种子;校园里的 “外貌攀比” 更是常见,部分学生因身材微胖、皮肤长痘而被起绰号、孤立,这些经历会让孩子从小形成 “外貌自卑” 的心理。等到成年后,这种潜藏的焦虑一旦遇到外界刺激,便会彻底爆发,成为难以摆脱的心理负担。

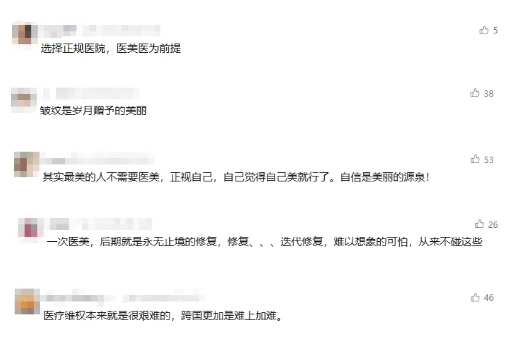

然而,容貌焦虑带来的危害,远比我们想象的更严重。从个人层面来看,长期的容貌焦虑会引发一系列心理问题。焦虑者往往会陷入 “自我批判” 的怪圈,不断放大自身外貌缺陷,否定自我价值,进而产生抑郁、自卑、社交恐惧等心理障碍。更有甚者,为了快速 “变美”,盲目选择不正规的医美机构,走上 “快餐式医美” 的道路 —— 就像前文提到的,周五飞国外手术、周一回国上班,忽略术后恢复和潜在风险,最终不仅没能变美,反而面临感染、毁容等严重后果。去年就有媒体报道,一名女子为了追求 “网红鼻”,在境外非法医美机构做了隆鼻手术,术后鼻子反复流脓、变形,回国后维权无门,只能承受身体和心理的双重痛苦。

从社会层面来看,容貌焦虑的蔓延会扭曲大众的价值观。当整个社会都在过度关注外貌时,“内在美” 的价值便会被忽视,人们不再重视学识、能力、品格等真正能体现个人价值的特质,反而陷入 “以貌取人” 的误区。这种误区会影响教育、职场等多个领域:在学校里,长相出众的学生可能会获得更多关注,而长相普通的学生即便成绩优异,也容易被忽视;在职场上,部分企业招聘时过度看重外貌,导致有能力但容貌普通的求职者被拒之门外。长此以往,会形成 “重颜值、轻实力” 的不良社会风气,阻碍社会的健康发展。

那么,面对容貌焦虑这一困局,我们该如何破局?其实,破解焦虑的关键,在于重新定义 “美” 的内涵,让大众明白 “美” 从来不是单一的、标准化的。

首先,作为个人,我们要学会接纳自己的 “不完美”。每个人的外貌都是独一无二的,单眼皮有单眼皮的灵动,圆脸有圆脸的可爱,雀斑有雀斑的俏皮 —— 这些所谓的 “瑕疵”,恰恰是个人特色的体现。我们应该学会跳出社交媒体的 “滤镜陷阱”,不将自己与他人的 “完美形象” 对比,而是关注自身的成长与进步。比如,与其花费大量时间纠结于 “如何瘦十斤”,不如培养一个兴趣爱好,提升自己的技能;与其为了 “皮肤不好” 而焦虑,不如养成规律的作息习惯,保持健康的生活状态。当我们将注意力从 “外貌” 转移到 “内在” 时,焦虑感自然会逐渐减弱。

其次,媒体和平台应当承担起社会责任,打破 “颜值神话”。社交平台可以加强对内容的审核,限制过度修图、虚假医美广告的传播,鼓励博主分享 “真实容貌”—— 比如发起 “无滤镜挑战”,让更多人看到 “不完美” 的真实之美;媒体可以多报道 “内在美” 的案例,比如那些凭借学识、善良、勇气获得社会认可的人,让大众明白 “颜值不是衡量个人价值的唯一标准”。只有当媒体和平台不再刻意渲染 “完美颜值”,才能引导大众树立正确的审美观念。

再者,医美行业和相关企业需要回归理性,摒弃 “容貌焦虑营销”。医美机构应当明确 “医美是医疗行为,而非消费商品”,向消费者如实告知手术风险,不夸大效果、不制造焦虑;美妆品牌可以转变宣传思路,从 “遮丑” 转向 “悦己”,强调 “化妆是为了让自己开心”,而非 “为了符合他人期待”。同时,行业需要加强自律,规范市场秩序,打击非法医美机构,让消费者能够在安全、透明的环境下做出选择。

最后,学校和家庭要注重对孩子的 “审美教育”。家长在教育孩子时,应避免用外貌评价孩子,多关注孩子的品德、能力和心理健康,告诉孩子 “每个人都是独特的,内在美更重要”;学校可以开设审美教育课程,引导学生认识到 “美” 的多样性,培养学生的审美判断力,让他们从小就明白 “不完美也是一种美”。只有从源头引导孩子树立正确的审美观念,才能让他们在成长过程中远离容貌焦虑。

容貌焦虑的破解,不是一蹴而就的事情,需要个人、媒体、行业、社会的共同努力。但我们要相信,当 “美” 不再被定义为单一的标准,当每个人都能接纳自己的 “不完美”,当社会不再过度关注外貌而是重视内在价值时,容貌焦虑终将被打破。毕竟,真正的美,从来不是 “符合标准”,而是 “做自己”—— 是自信的笑容,是善良的心灵,是不断成长的勇气。这,才是我们应该追求的 “美”,也是对抗容貌焦虑最有力的武器。