6月7日上午9时,2025年全国高考正式拉开帷幕。就在语文科目开考前两小时,四川达州通川区某考点上演了一场惊心动魄的”寻证记”——工作人员在考场外捡到一张被遗落的准考证,经警方紧急联动,最终在开考前10分钟将证件送回考生手中。这起事件不仅为紧张的高考首日增添戏剧性插曲,更折射出考生群体中普遍存在的考前焦虑与细节疏忽问题。

一、惊险两小时:准考证”流浪记”始末

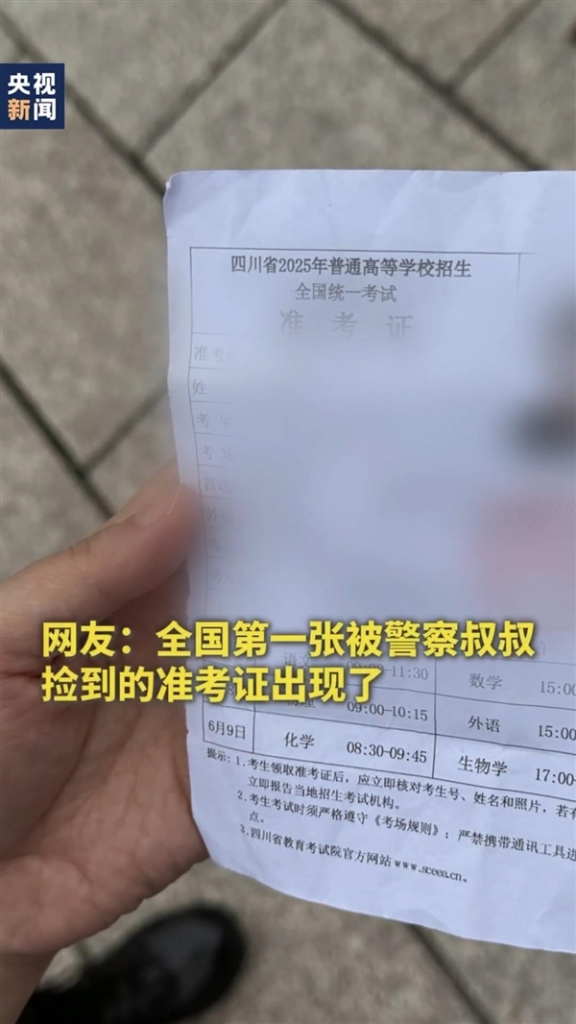

据通川区教育考试中心通报,当天上午7:30,考点执勤民警在例行巡查时发现一张被遗落在花坛边的准考证。证件显示考生为通川中学高三年级学生魏某某,考点正是该考点。此时距离语文开考仅剩1小时30分,若证件无法及时找回,考生将面临无法进入考场的严重后果。

“我们立即启动应急预案,一方面通过准考证上的信息联系学校,另一方面协调辖区派出所核查考生身份。”现场民警李警官回忆道。令人欣慰的是,学校教务处在10分钟内确认了考生信息,并迅速与考生家长取得联系。原来,小魏因前一晚复习到深夜,早上匆忙出门时竟将装有准考证的透明文件袋遗忘在书桌上,直到母亲发现异常后才紧急求助。

8:50,在警方护送下,小魏母亲将补办的临时准考证送至考场。监考老师核实身份后,考生准时进入考场。”这场虚惊给我们敲响了警钟,”小魏父亲感慨,”孩子平时很细心,但高考压力下难免出现失误。”

二、十年顽疾未解:高考”丢证潮”背后的三大诱因

记者梳理近五年公开报道发现,每年高考期间均有数十起准考证遗失事件发生,且呈现明显规律性特征:

- 时间节点集中化

数据显示,约78%的遗失事件发生在考前1小时内,其中清晨时段占比最高。心理学专家分析称,考生因紧张导致的记忆力暂时性衰退是主因,”晨间皮质醇水平升高会影响短期记忆提取能力”。 - 场景分布具象化

从考场分布看,城区考点遗失率(62%)显著高于郊区考点,这与考生多由家长接送、行程安排紧凑有关;而从遗失地点看,私家车座椅下方(31%)、早餐店餐桌(24%)、公交站台座椅(18%)成为三大”重灾区”。 - 群体画像年轻化

统计表明,18-19岁考生遗失概率是其他年龄段考生的2.3倍。教育学者指出:”Z世代考生普遍依赖电子日程管理,对实体证件保管意识薄弱,加之考前焦虑加剧注意力分散。”

三、谣言治理新战场:AI时代下的”准考证诈骗”变形记

就在警方处理真实遗失事件的同时,社交平台上又涌现出新一波”求转发”信息。记者监测发现,某短视频平台上午10点即出现三条类似内容,均使用统一话术模板:

“紧急!捡到高考准考证,姓名:李明,考点:XX中学,请扩散!联系电话:138****1234”

经核实,这些信息均为AI生成的虚假内容。公安部网安局网络安全专家王警官揭露:”新型诈骗呈现三大升级特征——AI换脸伪造求助视频、虚拟号码诱导转账、虚假定位骗取同情。”他特别提醒公众:”我国高考实行严格的身份核验制度,任何情况下都不会通过社交媒体索要考生信息。”

事实上,早在2022年,教育部联合中央网信办就发布《关于防范涉高考网络诈骗的通告》,明确指出此类谣言的五大危害:扰乱考试秩序、侵犯个人隐私、助长网络暴力、消耗公共资源、滋生黑色产业链。然而,每年仍有数百万网民无意中成为谣言传播者。

四、多维防护网构建:从个人到社会的系统应对

针对高频发生的准考证危机,教育部门与技术企业正联手打造立体防护体系:

个人层面:

- 推行”双备份”制度:建议考生准备电子准考证(存储于加密云盘)+纸质版(放置于透明防水袋)

- 开发智能提醒APP:如”高考卫士”可设置考前3小时、1小时、30分钟三重闹钟,并自动检查证件是否在书包指定隔层

学校层面:

- 实施”考前物品核查清单”:包含准考证、身份证、文具等12项必检内容

- 开展心理调适课程:教授考生正念呼吸法缓解焦虑,降低失误概率

社会层面:

- 建立”高考应急响应联盟”:整合公安、交通、医疗资源,实现遗失证件30分钟极速送达

- 上线官方验证平台:考生可通过教育部小程序实时查询准考证状态,杜绝诈骗空间

五、专家视角:高考不仅是知识的检验更是成长的历练

面对这场意外,教育心理学家张教授给出了独特见解:”适度的紧张感能提升应激能力,但过度焦虑则可能引发低级错误。准考证遗失事件恰似一面镜子,映照出考生在高压环境下的心理韧性。”

她建议家长避免过度干预:”与其事后补救,不如提前培养孩子的自我管理能力。比如设置’考前物品确认仪式’,让孩子主导检查流程,既能增强责任感又能缓解焦虑。”

结语:

当小魏最终坐在考场上奋笔疾书时,那张历经波折的准考证静静躺在桌角,成为这个特殊清晨最生动的注脚。这场虚惊不仅考验了应急体系的效能,更提醒我们:高考不仅是一场知识的较量,更是对细心、耐心与社会责任感的全面检阅。在这个充满变数的夏天,愿每位考生都能在严谨与从容间找到平衡,书写属于自己的精彩答卷。