一、现象级爆发:从“一票难求”到“全域狂欢”

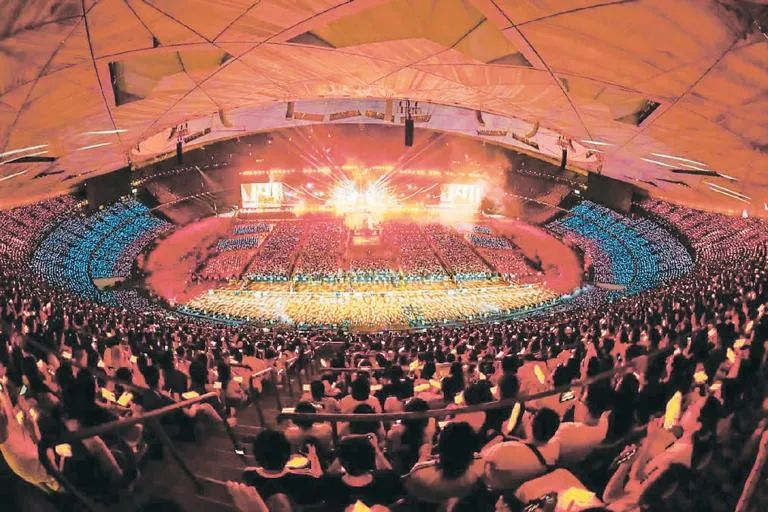

2025年的中国演出市场延续了疫情后的狂热态势。据道略音乐产业研究院数据,仅5月全国演唱会观众达448.4万人次,票房收入33.33亿元,同比增幅超20%。更值得关注的是,演出经济的辐射效应已从单纯的票务销售扩展至文旅消费的全链条——一场4万人的演唱会可带动周边餐饮、住宿、交通等综合消费达4500万元,门票消费对地方经济的拉动比高达1:4.8。

这种爆发并非偶然。从孙燕姿、林俊杰等“青春IP”的持续热度,到凤凰传奇、刀郎等跨界破圈,再到岳云鹏、那艺娜等“非典型艺人”的入局,演唱会的受众正从单一粉丝群体扩展至全年龄段。中国演出行业协会数据显示,35岁以上购票者占比达21.6%,青少年群体亦增长至3.6%,女性消费者仍以66.1%的比例主导市场。

二、供需失衡下的“抢票经济学”

火爆的另一面是“史诗级难度”的抢票生态。强实名制与电子票未能杜绝黄牛,反而催生了更隐蔽的溢价渠道:3-5倍溢价的“内部邀请函”、公关赠送名额、多层代理加价等乱象丛生。以孙燕姿演唱会为例,内场票价被炒至2万元,远超官方定价。

平台方的争议亦不断。大麦网因“误操作退票”引发用户不满,易烊千玺演唱会因主办方与票务平台利益冲突临时取消,暴露出行业透明度与规范化不足的痛点。乐迷调侃:“疫情前还能原价抢到票,如今只能拼玄学抢黄牛票。”

三、城市文旅的“流量密码”:从“看演出”到“玩城市”

演唱会的经济价值正从单一票房转向全域消费。北京市文旅局推出五月天主题公仔打卡点,三亚、南宁等地通过“演唱会+旅游”套餐吸引外地游客——周杰伦三亚演唱会带动酒店入住率提升6%,刀郎武汉站周边酒店预订量暴涨550%。大麦数据显示,跨城观演占比超60%,演唱会成为城市营销的新抓手。

政策层面亦在跟进。多地政府将演唱会纳入文旅扶持计划,如上海为“侃爷”演唱会提供专项补贴,北京通过《演艺高质量发展支持办法》推动场馆与商圈联动。这种“音乐+文旅”的模式,本质是将短时流量转化为长期城市IP,例如五月天的“球球装置”已成为朝阳公园新地标。

四、挑战与隐忧:狂欢背后的冷思考

尽管前景广阔,行业仍面临多重考验:

- 城市承载力:数万人集中涌入易引发交通拥堵、物价飞涨等问题,如大连时代少年团演唱会期间酒店价格暴涨88倍;

- 体验经济升级:粉丝对“沉浸式观演”需求增长,但部分场馆设施陈旧,周边配套不足;

- 可持续发展:过度依赖头部艺人可能导致市场失衡,中小型演出商生存空间被挤压。

五、未来趋势:从“流量”到“留量”的进阶

- 技术赋能:VR/AR技术或解决抢票公平性问题,区块链票务可打击黄牛;

- 文旅深度融合:城市需从“门票经济”转向“体验经济”,如定制观演路线、衍生文创产品;

- 政策规范:建立票价指导机制、强化退票规则透明度,避免“竭泽而渔”。

结语

当演唱会的聚光灯照亮城市夜空,其背后的经济链条正重构文旅产业的逻辑。4万人演唱会带动4500万消费的背后,是一场关于城市魅力、消费升级与社会情绪的深度对话。如何在流量狂欢中平衡商业利益与公共治理,将是下一阶段的关键命题。