一、现象:中国汽车销量规模优势难掩利润差距

重庆市原市长黄奇帆近期指出,中国汽车产业年销量达3000万辆,但整体利润却不及日本丰田一家车企的900万辆销量规模。这一对比揭示了一个尖锐问题:中国汽车产业虽已实现规模化,但在盈利能力上与日系头部企业仍存在显著差距。数据显示,中国汽车制造业产值利润率仅为5%,而丰田凭借精细化运营实现了远超行业平均的回报率。

二、丰田盈利的核心逻辑:六大竞争力构建护城河

1. 混合动力技术:电动化时代的“现金牛”

丰田的THS(Toyota Hybrid System)混动技术是全球最早实现商业化的混合动力解决方案,累计销量突破2000万辆。其核心优势在于:

- 技术可延展性:混动系统的电池、电机、电控(三电)架构可直接复用于插电混动(PHEV)和纯电动(BEV)车型,降低研发成本。

- 市场先发红利:普锐斯等车型在全球节能车市场占据主导地位,形成品牌认知壁垒。

- 政策适配性:混动车型在多数国家可享受新能源补贴或税收优惠,规避纯电动车的续航焦虑问题。

行业影响:丰田通过混动技术占据节能车市场高地,为电动化转型提供了缓冲期,同时维持高利润率。

2. 精益生产模式:成本控制的极致追求

丰田生产方式(TPS)的核心是“消除浪费”,具体体现为:

- JIT(准时制生产):零部件按需供应,减少库存成本。

- 自动化与人力协同:通过“自働化”(带人字旁的自动化)实现质量缺陷即时拦截,降低返工率。

- 供应链深度整合:与核心供应商建立长期合作关系,共同优化生产工艺。

数据支撑:丰田单车生产成本比欧美车企低10%-15%,且质量控制成本占比不足行业平均水平的1/3。

3. 全球化布局:分散风险与规模效应

丰田在全球200多个国家和地区建立销售网络,并通过本地化生产规避贸易壁垒。例如:

- 北美市场:通过TMMK(肯塔基工厂)等本土化生产基地降低关税成本。

- 新兴市场:在泰国、印度等地建立低成本生产基地,辐射东南亚和南亚市场。

效果:全球化布局使丰田规避单一市场波动风险,2024年海外市场贡献了其75%的销量。

4. 多品牌矩阵:覆盖全消费层级

丰田通过多品牌战略实现市场全覆盖:

- 高端品牌雷克萨斯:以品质和服务溢价获取高利润,北美豪华车市占率常年位居前三。

- 经济型品牌大发、日野:在新兴市场以低价车型抢占份额。

协同效应:不同品牌共享平台和技术(如TNGA架构),研发费用分摊后单车成本进一步降低。

5. 技术研发:高投入与精准方向

丰田每年研发投入超1万亿日元(约合480亿元人民币),重点布局:

- 电动化:固态电池研发已进入量产前测试阶段。

- 智能化:与索尼合作开发自动驾驶技术,同时深耕车联网服务。

- 氢能源:Mirai车型虽未大规模商业化,但技术储备奠定未来话语权。

差异化策略:丰田避免在纯电动领域与特斯拉正面竞争,而是通过混动+氢能源实现多路径突围。

6. 供应链管理:零库存与风险对冲

丰田的供应链体系以“韧性”著称:

- 多级供应商体系:一级供应商(如电装、爱信)负责核心部件,二级供应商分散在多个国家。

- 动态库存管理:通过信息系统实时监控零部件库存,地震等突发事件下可快速切换供应商。

案例:2011年日本地震后,丰田通过供应链快速重构,在3个月内恢复80%产能,远超行业平均水平。

三、中国车企的差距与突围方向

1. 盈利能力短板分析

- 规模不经济:部分车企依赖低价车型冲量,单车利润不足千元。

- 技术空心化:核心零部件(如IGBT芯片、高端变速箱)依赖外资供应商。

- 品牌溢价不足:高端市场被BBA垄断,新能源领域面临特斯拉价格战冲击。

2. 可借鉴的突围路径

- 技术深耕:比亚迪通过刀片电池和DM-i混动技术实现盈利反转,证明垂直整合的价值。

- 全球化2.0:蔚来、小鹏等新势力需从“产品出海”转向“本土化研发+生产”。

- 供应链安全:华为问界模式显示,跨界合作可快速补足智能化短板。

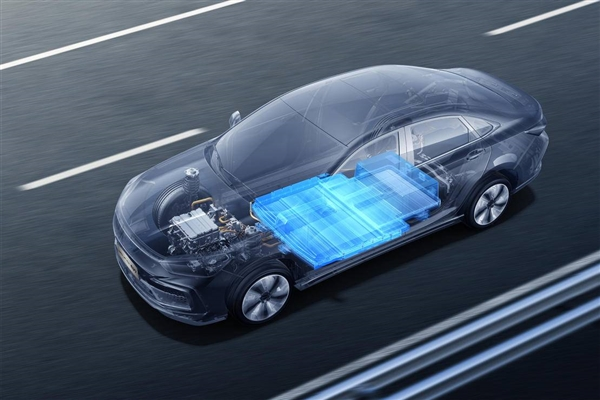

四、未来展望:电动化与智能化重塑竞争规则

丰田的盈利神话建立在燃油车与混动技术基础上,但电动化转型将重构产业格局。中国车企需抓住两大机遇:

- 电动化窗口期:利用国内产业链优势,在电池、电机领域建立技术壁垒。

- 智能化弯道超车:通过自动驾驶和车联网服务创造新的利润增长点。

结语:丰田的案例表明,汽车产业的竞争已从规模之争转向效率与技术的全方位比拼。中国车企需摆脱“以量取胜”的思维,在核心技术、品牌价值和全球化运营上实现突破,方能赢得可持续的盈利能力。