【引言:千年争议再起】

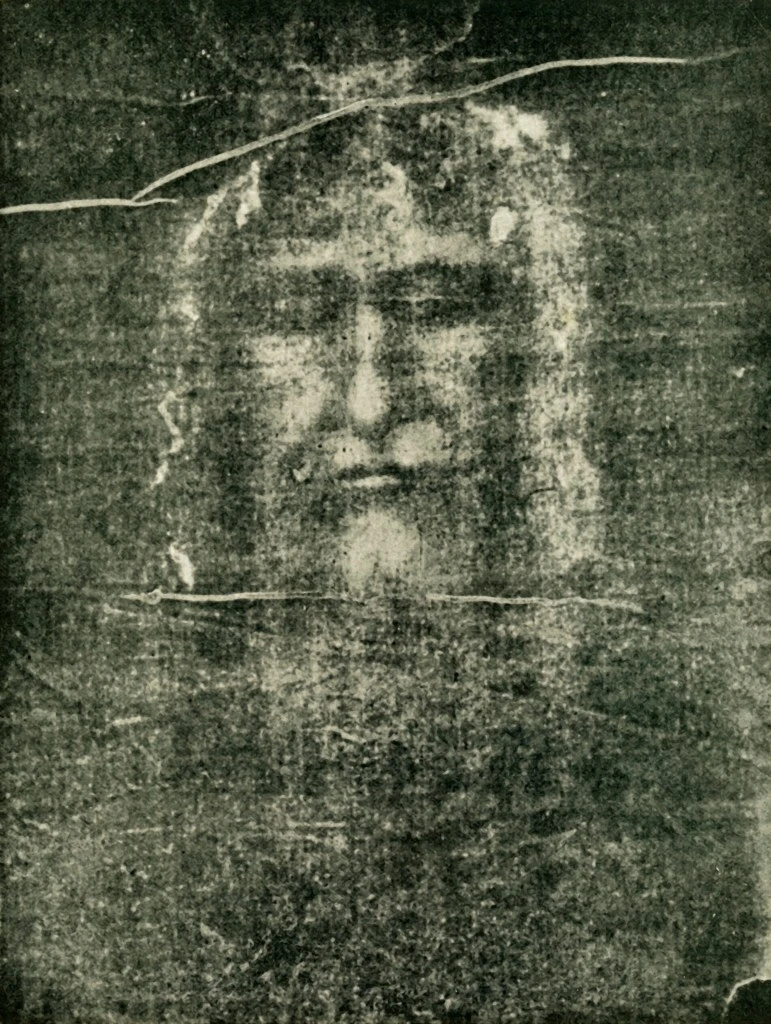

都灵裹尸布(Shroud of Turin)——这块印有模糊人形轮廓的亚麻布,自中世纪以来便被许多人认为是耶稣基督下葬时包裹遗体的圣物。然而,科学界对其真实性的争论从未停歇。尽管20世纪的碳-14测年法曾断定它出自中世纪(约1260-1390年),但支持其真实性的人仍坚持认为它可能是真正的耶稣裹尸布。如今,两项最新研究再次引发热议:一项支持裹尸布与圣经记载相符,另一项则大胆提出,这块布可能根本不是用来包裹耶稣的,而是曾用于包裹一尊酷似基督的雕塑。

【研究一:耶稣可能未经清洗下葬,与裹尸布血迹特征吻合】

2025年8月,由美国免疫学家凯莉·基尔斯(Kelly Kearse)领导的一项新研究声称,都灵裹尸布上的血迹特征与圣经记载的犹太丧葬习俗相符,暗示耶稣可能确实未经清洗、直接裹以香料和亚麻布下葬。

关键发现:血清晕圈揭示未清洗遗体

基尔斯的研究聚焦于裹尸布上血迹周围的血清晕圈(serum halos)——即血液凝固后,血清(血浆中的液体部分)扩散形成的浅色环状印记。这一现象通常在血液开始凝固后,但尚未完全干燥时形成。

- 未清洗遗体的证据:如果尸体在下葬前被清洗或擦拭,血迹会被移除或稀释,血清晕圈就不会如此明显。然而,都灵裹尸布上的血迹周围清晰可见这些晕圈,表明血液是在未经清理的情况下直接接触布料的。

- 圣经记载的支持:犹太传统规定,因暴力死亡(如钉十字架)的人必须完整下葬,不得清洗遗体,因为血液被视为生命的一部分,不应与肉体分离。这一习俗与裹尸布上的血迹特征高度吻合。

实验验证:模拟古代血液状态

基尔斯通过显微镜观察不同条件下血液在亚麻布上的渗透方式,并模拟古代血液的增稠和酸度变化。她发现,都灵裹尸布上的血迹分布模式与真实人体在未经清洗的情况下自然凝固并接触布料的情况最为相似。

挑战“清洗假说”

1998年的一项研究曾认为,如果裹尸布真的包裹过尸体,那么尸体在下葬前必须经过清洗,否则血迹会过于新鲜。但基尔斯的研究反驳了这一观点,指出血清晕圈的存在恰恰证明尸体未被清洗,从而支持了裹尸布可能与耶稣的埋葬方式相符的说法。

【研究二:都灵裹尸布可能是“基督雕塑的裹布”?新理论挑战真实性】

然而,并非所有科学家都认同裹尸布与耶稣有关。另一项近期研究提出了截然不同的观点:都灵裹尸布可能并非用于包裹真人遗体,而是曾用来包裹一尊酷似基督的雕塑或模型。

关键论点:血迹分布不符合人体结构

支持这一理论的学者指出,都灵裹尸布上的“人形”轮廓存在多个不符合真实人体解剖结构的特征:

- 血迹分布异常:某些区域的血迹(如手背和手腕)的分布方式更像是人为涂抹,而非自然流血。

- 缺乏真实尸体的细节:如果是真实遗体,血液在布料上的渗透方式应更复杂,但裹尸布上的血迹显得过于“完美”,仿佛是被刻意印上去的。

- 中世纪雕塑的可能性:在中世纪,欧洲教堂常制作逼真的基督受难雕塑,用于宗教仪式。有学者推测,都灵裹尸布可能曾被用来包裹这样一尊雕塑,随后因某种原因(如误认为真)被当作圣物保存。

碳-14测年法的争议

1988年,三项独立的碳-14测年测试均显示,都灵裹尸布的布料来自13世纪至14世纪(而非公元1世纪的耶稣时代)。尽管部分支持者认为布料可能曾被修复或污染,影响了测年结果,但科学界普遍认为,碳-14数据仍是最可靠的客观证据之一。

艺术史学家的观点

一些艺术史专家指出,都灵裹尸布上的“人形”轮廓与中世纪欧洲的宗教艺术风格高度相似,尤其是**“痛苦基督”(Christus Patiens)**的描绘方式。他们认为,这块布可能是某位中世纪艺术家制作的“圣物仿制品”,后来被误认为真品。

【科学 vs. 信仰:裹尸布争议的本质】

都灵裹尸布的争议本质上是科学与宗教信仰的碰撞。支持其真实性的人(包括部分科学家和神职人员)认为,尽管碳-14测年存在争议,但血迹特征、布料纤维等细节仍可能指向耶稣时代。而反对者则认为,无论是血清晕圈还是雕塑包裹理论,都无法完全证明它与耶稣有关,尤其是碳-14数据明确指向中世纪。

未来研究方向

- 更先进的成像技术:如多光谱扫描、DNA分析等,可能提供更多线索。

- 中世纪雕塑对比研究:如果能找到同时期的类似裹尸布或雕塑,或许能验证“雕塑包裹说”。

- 重新碳-14测年:如果未来技术能更精确地排除污染影响,可能重新测定布料的真实年代。

【结论:真相仍笼罩在迷雾中】

目前,科学界尚未对都灵裹尸布达成一致结论。凯莉·基尔斯的研究为“耶稣未经清洗下葬”的可能性提供了新证据,但并未直接证明裹尸布就是耶稣的裹尸布。而“雕塑包裹说”则挑战了传统观点,认为这块布可能是中世纪的宗教艺术品。

无论如何,都灵裹尸布仍然是历史上最神秘的文物之一,它的争议不仅关乎科学,更触及人类对信仰、历史和真相的永恒追寻。未来,随着技术的进步,我们或许能更接近答案——或者,它可能永远是一个未解之谜。