全民健身蔚然成风:数据背后的健康中国活力

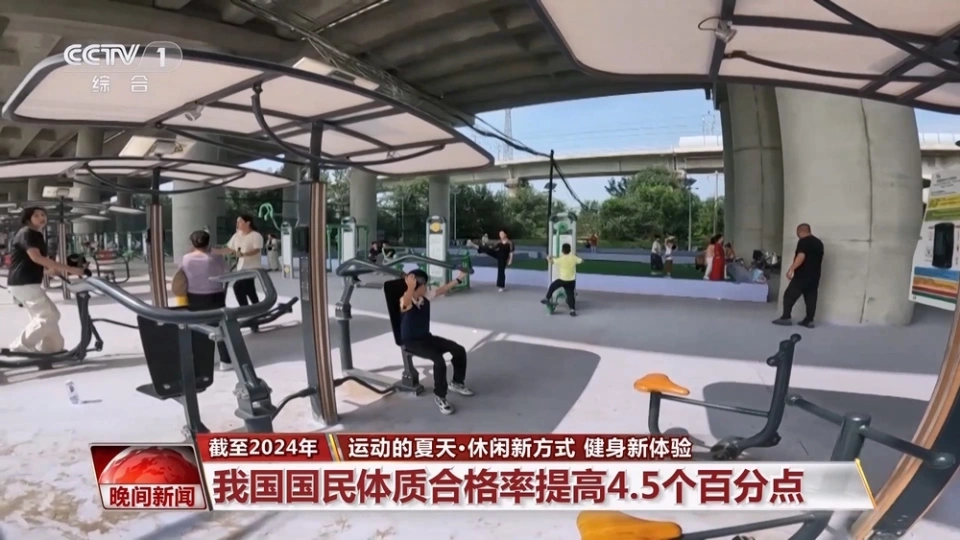

随着”健康中国2030″战略深入推进,运动已从单一的强身手段演变为全民生活方式。最新数据显示,我国经常参加体育锻炼的人数已达5.4亿,占总人口比例超过38.5%;2024年国民体质合格率攀升至84.8%,较2000年首次监测时提升4.5个百分点。从社区”口袋球场”里挥拍的孩童,到公园里借助智能器械锻炼的银发族,再到健身房中挥汗如雨的都市白领,多元化的运动场景折射出群众健康需求的升级。

差异化设施破解”去哪儿健身”难题

各地政府精准发力,构建”15分钟健身圈”。北京房山长阳体育公园集合门球、篮球等10余类场地,幼儿区圆角防撞设计、老年康复器械适配慢性病需求;南京企业研发的智能健身设备配备二维码报修系统,确保24小时响应维护。这些”适老化””适儿化”的细节,让运动真正成为”触手可及”的民生福祉。

小众运动破圈:社交属性激活新潮流

当匹克球馆在武汉单季度客流增长超50%,当三亚热带雨林挑战赛中跑友身着黎锦竞速,小众项目正以独特魅力吸引年轻人。占地小、互动强的匹克球,既满足社交需求又降低运动门槛;融合自然风光的雨林赛事,则将健身与文旅巧妙结合,印证了”跟着赛事去旅行”的新趋势。

夏季健身避坑指南:科学应对高温挑战

尽管健身热情高涨,但夏季特有的高温高湿环境暗藏风险。专家提醒,需警惕以下五大误区:

误区一:”口渴再喝水”的延迟补水

空调房内低温易麻痹身体脱水信号,建议每15~20分钟补充一次水分,优先选择淡盐水或含电解质的运动饮料。北京体育大学姜磊教授强调:”长时间密闭缺氧环境可能导致头晕恶心,室温宜控制在25℃~28℃。”

误区二:盲目追求”暴汗减重”

许多人误将体重下降等同于减脂成功。实际上,短时间失重多源于水分流失,而真正的脂肪减少需通过中等强度持续运动实现。专家建议将心率维持在最大心率(220-年龄)的60%~70%,即运动时心率达到120~140次/分,单次时长控制在40~60分钟。

误区三:忽视横纹肌溶解风险

突然增加运动量(如突击马拉松)或机械性重复动作(深蹲、蛙跳),易引发肌肉细胞破裂,导致茶色尿液、肌无力等症状。北京大学第三医院马勇主任警示:”避免’一高一长’——高强度与长时间单一肌群训练,循序渐进是关键。”

误区四:运动后暴力放松

高强度训练后滥用筋膜枪可能加重肌肉损伤。更安全的替代方案是静态拉伸或泡沫轴滚动,尤其注意保护关节灵活性——男性需加强柔韧训练,女性则应重视随年龄增长的肌力维持。

误区五:忽视环境适应性

湿热天气下,建议避开上午10点至下午4点高温时段,选择清晨或傍晚锻炼。户外运动时可佩戴透气遮阳帽,室内健身则需保持空气流通,防止二氧化碳积聚引发不适。

科学健身进阶策略:个性化方案助力效能提升

针对不同人群需求,专家给出差异化建议:

- 减脂人群:采用”间歇训练+力量练习”组合,如快慢交替跑步结合深蹲、硬拉,提升基础代谢率。

- 中老年群体:优先选择游泳、太极拳等低冲击项目,配合弹力带训练增强平衡能力。

- 上班族:利用碎片时间进行办公室微运动(每小时起身拉伸),周末安排户外骑行或徒步。

智能科技也为健身赋能:多地健身房引入AI体测仪,实时分析体脂分布;运动APP通过大数据推送个性化计划,帮助用户精准追踪进度。

未来展望:构建更高水平全民健身公共服务体系

《”十四五”体育发展规划》明确提出,到2025年全国人均体育场地面积将达2.6平方米以上,带动全国体育产业总规模突破5万亿元。随着社区智慧健身中心普及、体卫融合试点深化,运动健康服务将更精准对接个体需求。

这个夏天,让我们以科学态度拥抱运动,在挥洒汗水中收获更强健的体魄与更活力的生活!正如一位参赛者所言:”跑步时听到的风声,打球时碰撞的笑声,这些才是健康生活最珍贵的馈赠。”