揉眼睛背后的”隐形威胁”

在儿科眼科门诊中,经常能看到这样的场景:一两岁的宝宝频繁揉眼睛、眼泪汪汪,家长以为是”上火”或”用眼疲劳”,但检查后却发现——真正的”元凶”竟是几根倒生的睫毛!据统计,倒睫是亚洲婴幼儿最常见的眼部结构异常问题之一,尤其在下眼睑靠近鼻梁的区域高发。许多家长因不了解其危害,延误干预时机,甚至可能影响孩子的视力发育。今天,我们就来系统解析儿童倒睫的成因、症状、危害及科学处理方法,帮助家长早识别、早应对。

什么是倒睫?为什么亚洲宝宝更容易中招?

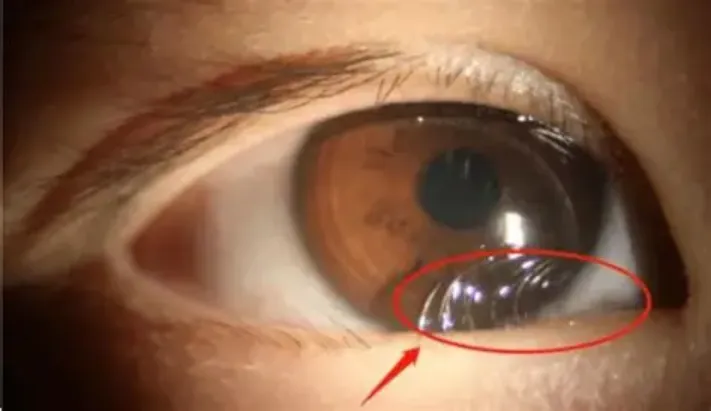

**倒睫(Trichiasis)**是指睫毛的生长方向发生异常,原本应向外伸展的睫毛向内翻转,直接摩擦眼球表面(尤其是角膜和结膜)。正常情况下,睫毛像”小卫士”一样保护眼睛,阻挡灰尘和强光;但倒睫则会变成”小刺头”,持续刺激娇嫩的眼表组织。

为什么宝宝(尤其是亚洲宝宝)高发?

- 内眦赘皮(最常见原因)

亚洲宝宝的面部特征具有独特性——鼻梁通常较扁平,内眼角(内眦)处皮肤多出一层多余的褶皱(内眦赘皮)。这层”小褶子”会向内牵拉下眼睑,导致靠近鼻侧的几根睫毛根部被推挤,转向眼球。这种情况在婴幼儿中极为普遍,属于生理性发育现象,随着年龄增长(通常3-6岁后鼻梁逐渐挺拔),内眦赘皮减轻,倒睫问题大多可自行缓解。 - 睑内翻(整排睫毛倒生)

如果不仅是几根睫毛倒生,而是整个下眼睑或上眼睑边缘向眼球方向卷曲(睑内翻),就会导致整排睫毛摩擦角膜。睑内翻可能与以下因素有关:- 先天发育异常:眼轮匝肌(控制眼皮运动的肌肉)过度肥厚、睑板(支撑眼皮的软骨样结构)发育不全;

- 肥胖宝宝的风险:面部脂肪堆积可能加重睑板前脂肪层增厚,或眶隔(固定眼皮位置的筋膜)附着过高;

- 外伤或疤痕:眼睑曾受外伤或感染(如烧伤、化学伤)后形成疤痕,牵拉眼皮导致内翻。

- 其他临时性因素

眼部炎症(如麦粒肿、霰粒肿)或过敏反应可能导致局部眼睑肿胀,暂时改变睫毛方向;长期揉眼也可能使睫毛根部位置偏移。

孩子有倒睫,会释放哪些”求救信号”?

倒睫对眼睛的刺激程度因人而异,轻者可能无明显症状,重者则可能引发一系列不适。家长需警惕以下表现:

1. 最常见的”小动作”:频繁揉眼、眨眼

这是宝宝表达眼部不适的最直接方式——通过揉搓或快速眨眼试图缓解睫毛摩擦带来的异物感。但频繁揉眼反而可能加重损伤(如擦伤角膜),甚至引发结膜炎(表现为眼红、分泌物增多)。

2. “眼睛疼/有东西磨”:明确的疼痛反馈

大龄儿童可能直接描述”眼睛里有东西””像沙子硌着””看东西模糊”。这是因为倒睫持续摩擦角膜(黑眼珠),而角膜富含神经末梢,对刺激极其敏感。

3. 怕光(畏光):角膜受损的警示

当角膜因长期摩擦出现损伤时,宝宝可能抗拒强光(如躲开灯光、外出时皱眉眯眼),这是眼睛自我保护的本能反应。

4. 眼红、分泌物增多:继发感染的线索

若倒睫刺激导致结膜充血(眼白发红),或合并细菌感染(如金黄色葡萄球菌),会出现黄色/白色分泌物,严重时可能发展为结膜炎或角膜炎。

5. 视力下降:不可逆损伤的极端情况

长期未处理的严重倒睫可能导致角膜溃疡(表层破损)、角膜瘢痕(永久性混浊),若瘢痕位于瞳孔中央(视觉最关键区域),会直接影响光线进入眼内,造成视力下降甚至弱视。

倒睫会伤害眼睛吗?关键看角膜是否受损!

家长最焦虑的问题莫过于:”倒着的睫毛会不会扎坏孩子的眼睛?” 答案取决于摩擦的强度和持续时间,尤其是角膜是否受伤。

轻度情况(多数低龄宝宝):风险较低

- 0-3岁婴幼儿的睫毛特点:细软、短小,即使倒生,对角膜的机械损伤较小;

- 常见表现:仅有轻微异物感或偶尔流泪,角膜检查(通过眼科裂隙灯)通常无异常。这类情况通常不需要紧急干预,定期观察即可。

重度情况(持续摩擦或睑内翻):危害显著

如果倒睫长期(数月以上)摩擦角膜,可能引发以下连锁反应:

- 早期损伤:角膜上皮出现点状脱落(荧光素染色后在显微镜下可见”小黑点”);

- 进展期损伤:上皮缺损扩大,形成小片区域缺失(宝宝可能频繁眨眼、怕光加重);

- 感染风险:破损的角膜屏障功能下降,细菌/病毒更易侵入,导致角膜炎(表现为眼红、疼痛加剧、分泌物增多);

- 永久性损伤:反复炎症可能遗留角膜瘢痕或混浊,若瘢痕位于瞳孔区,会直接遮挡光线,造成不可逆视力损害。

医生的评估至关重要! 家长若发现孩子揉眼症状持续超过1周,或出现眼红、畏光、分泌物异常,务必带孩子到眼科做裂隙灯检查——这是判断角膜是否受损的”金标准”。

倒睫会导致散光吗?真相与角膜形态有关

近年来,有家长担心:”倒睫会不会让孩子变成散光?” 答案是:一般轻微倒睫不会直接引起散光,但严重、长期的角膜摩擦可能继发不规则散光。

散光的本质是什么?

散光(Astigmatism)是由于角膜或晶状体的表面形态不规则(非完美的球形),导致光线进入眼内后无法聚焦在同一个点上,从而出现视物模糊、重影。先天性散光通常与角膜本身的弧度异常相关,而倒睫相关的散光属于继发性改变。

倒睫如何影响散光?

- 轻微倒睫:睫毛柔软且摩擦频率低时,角膜形态基本不受影响;

- 严重倒睫:长期(数月以上)、反复摩擦角膜中央区域(尤其是瞳孔区),可能导致局部角膜上皮增生不均匀、基质层轻微变形,形成”不规则散光”。这种散光通过普通眼镜可能难以完全矫正,需优先处理倒睫问题。

孩子倒睫怎么治?科学应对分阶段!

治疗倒睫的核心原则是:评估角膜损伤风险,平衡干预必要性与自然发育潜力。

阶段1:观察+护理(适用于多数低龄宝宝)

- 适用情况:3岁以下婴幼儿,仅有偶尔揉眼,角膜检查无损伤(医生通过裂隙灯确认)。

- 护理方法:

- 使用不含防腐剂的人工泪液(如玻璃酸钠滴眼液):每日3-4次,润滑眼表,减少睫毛摩擦带来的不适感;

- 避免强行拔睫毛:家长切勿自行用镊子拔倒睫——新长出的睫毛会更粗硬,反而加重刺激;

- 定期复查:每1-3个月带孩子眼科随访,观察倒睫是否随鼻梁发育自行改善。

阶段2:针对性处理(适用于较大儿童或局部倒睫)

- 少数几根倒睫:若孩子超过3岁,倒睫仍集中在下眼睑1-2根,且频繁摩擦角膜,医生可能建议:

- 电解毛囊术:通过微电流破坏倒睫毛囊,减少复发(但可能需要多次治疗);

- 拔睫(谨慎选择):仅作为临时缓解手段,需配合定期复查。

阶段3:手术干预(适用于严重睑内翻或持续角膜损伤)

- 手术指征:倒睫明确导致角膜上皮缺损、角膜炎反复发作,或睑内翻(整排睫毛倒生)影响视力发育。

- 常见术式:

- 下睑缝线矫正术(适用于轻度睑内翻):通过缝线牵拉下眼睑,暂时改变位置,适合低龄宝宝;

- 皮肤切除术/眼轮匝肌缩短术(适用于较严重睑内翻):切除多余皮肤或调整肌肉张力,从根本上矫正眼睑位置,使睫毛恢复正常向外生长方向。

- 家长无需过度担忧:此类手术多为门诊小手术,局部麻醉即可完成,术后恢复快,且能有效预防长期角膜损伤。

早发现、早干预,守护宝宝”睛”彩视界

倒睫虽常见,但绝非”小问题”。家长需牢记以下几点:

- 关注症状:揉眼、眨眼、眼红、畏光、分泌物增多是典型信号,尤其要警惕持续存在或加重的情况;

- 及时就医:通过眼科裂隙灯检查明确角膜是否受损,避免自行处理加重损伤;

- 科学应对:3岁以下宝宝多数可观察等待,但若出现角膜损伤则需积极干预;手术是解决严重睑内翻的根本方法,安全性高且效果确切;

- 日常防护:培养孩子不揉眼的习惯,积极治疗眼睑炎症(如麦粒肿),保持眼部卫生。

孩子的视力发育黄金期在0-6岁,任何可能影响角膜健康的问题都不可轻视。让我们用科学的态度守护每一双明亮的眼睛!