在心血管内科门诊,经常能遇到这样一群高血压患者:规律服用降压药,血压却像 “不听话的气球”,始终居高不下。这不仅让患者焦虑,也潜藏着脑梗、心梗、肾衰竭等严重并发症的风险。很多人误以为是药物 “失效” 或自己 “体质特殊”,其实背后往往藏着容易被忽视的关键原因。下面结合 4 个临床典型病例,拆解血压难控制的核心问题,教你科学应对。

病例 1:血压飙至 188/134mmHg,肾脏问题才是 “隐形推手”

72 岁的王大爷患高血压 10 年,一直服用硝苯地平缓释片(20mg / 次,每日 2 次)和缬沙坦(80mg / 次,每日 1 次),前几年血压还能稳定在 140/90mmHg 左右。可近 3 个月,他发现血压越来越难控制,即使按时吃药,高压也经常突破 170mmHg,有时甚至达到 188/134mmHg,还伴随头晕、乏力,下肢轻微水肿。

接诊后,我先给王大爷做了基础检查:心率 78 次 / 分,心律齐,但面色偏晦暗,眼睑轻微苍白,这是典型的 “慢性病容”。除了常规的血常规、生化检查,我特意安排了双肾超声、肾动脉 CTA 和肾上腺功能检测 —— 因为对于长期高血压突然失控的患者,继发性高血压是必须优先排查的方向,而肾脏疾病是继发性高血压的 “头号元凶”。

检查结果很快出来:双肾超声显示左肾萎缩(大小约 8.2cm×3.5cm,正常成人肾长径约 10-12cm),肾动脉 CTA 提示左肾动脉近段狭窄达 85%,几乎接近闭塞;生化报告显示血肌酐 198μmol/L(正常范围 44-133μmol/L),估算肾小球滤过率(eGFR)仅 28ml/min,已处于慢性肾脏病 3b 期(接近终末期肾病)。

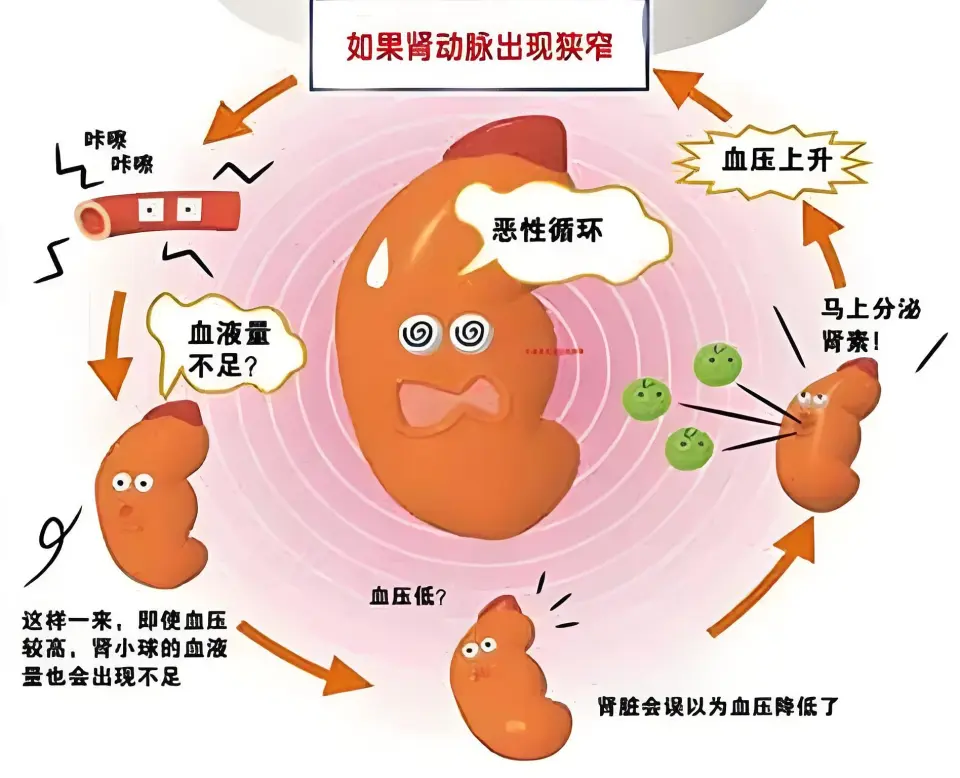

为什么肾脏问题会导致血压失控?这要从 “肾素 – 血管紧张素 – 醛固酮系统(RAAS)” 说起。当肾动脉狭窄、肾脏缺血时,身体会启动 “自救机制”:肾脏分泌肾素,激活 RAAS 系统,促使血管收缩、水钠潴留,从而升高血压,目的是让更多血液流向肾脏。但此时肾动脉已经狭窄,即使血压升高,肾脏供血也无法改善,反而会形成 “血压越高→肾脏缺血越重→RAAS 越活跃→血压更高” 的恶性循环。

针对王大爷的情况,我们调整了治疗方案:首先停用可能加重肾负担的缬沙坦(RAAS 抑制剂在肾动脉狭窄时需谨慎),改用钙通道阻滞剂(氨氯地平 5mg / 日)联合 β 受体阻滞剂(美托洛尔缓释片 47.5mg / 日)控制血压;同时请肾内科会诊,评估肾动脉支架植入的可能性,改善肾脏供血;此外,通过低盐饮食(每日盐摄入<3g)、利尿剂(呋塞米 20mg / 日,按需使用)减轻水钠潴留。1 个月后复查,王大爷的血压稳定在 150/95mmHg 左右,血肌酐降至 175μmol/L,后续将根据肾动脉干预情况进一步调整方案。

这个病例提醒我们:如果高血压患者出现 “血压突然失控、服药无效,伴随乏力、水肿、血肌酐升高”,一定要排查肾脏问题,包括肾实质性疾病(如慢性肾炎)和肾血管疾病(如肾动脉狭窄),避免漏诊继发性病因。

病例 2:治关节炎喝中药,血压却 “反跳”,罪魁祸首是甘草

58 岁的刘阿姨有 8 年高血压病史,一直服用左氨氯地平(5mg / 日),血压稳定在 130/80mmHg 左右,身体没什么不适。3 个月前,她因为膝关节骨性关节炎,在当地中医诊所开了汤药,每天 1 剂,服用 1 周后,刘阿姨发现自己的血压开始升高,早上测高压能到 150mmHg,即使加服了厄贝沙坦(150mg / 日),血压也只能勉强控制在 140/90mmHg,还出现了下肢轻微水肿、口干、乏力的症状。

刘阿姨带着中药方来门诊时,我第一眼就注意到方子里有 “甘草”,每剂用量 10g。结合她的症状,我判断这很可能是 “药物性高血压”,而甘草就是关键诱因。

很多人不知道,甘草虽然有 “调和诸药” 的作用,但其中的甘草酸、甘草次酸成分,化学结构与人体的肾上腺皮质激素(如醛固酮)相似,会产生 “类醛固酮作用”:一方面促进肾脏重吸收钠和水,导致体内水钠潴留,血容量增加,血压升高;另一方面会促进钾离子排出,可能引发低钾血症,加重乏力、水肿;此外,甘草酸还会抑制 “11β- 羟类固醇脱氢酶” 的活性,这种酶原本能阻止皮质醇(一种升血压激素)过度作用于肾脏,酶被抑制后,皮质醇的升血压效应会增强,进一步推高血压。

更需要注意的是,约 10% 的高血压患者存在 “11β- 羟类固醇脱氢酶缺陷”,这类人群对甘草的敏感性更高,即使服用少量甘草(如每日 3-5g),也可能在 1-2 周内出现血压升高。刘阿姨的情况正是如此,她的汤药中甘草用量较大(10g / 日),且连续服用未监测血压,最终导致血压失控。

针对刘阿姨的情况,我们给出了 3 点建议:第一,立即停用含甘草的汤药,与中医沟通调整药方,用其他无升血压风险的药材替代;第二,暂时维持左氨氯地平(5mg / 日)+ 厄贝沙坦(150mg / 日)的联合方案,同时加用小剂量利尿剂(氢氯噻嗪 12.5mg / 日),帮助排出体内多余的水钠,改善水肿;第三,监测血钾水平(避免低钾血症),每周测 2 次血压。10 天后,刘阿姨的血压降至 135/85mmHg,水肿消退,乏力症状缓解;1 个月后,血压稳定在 130/80mmHg 左右,顺利停用了利尿剂。

这个病例警示我们:高血压患者在服用任何药物(包括中药、保健品)前,都要主动告知医生自己的高血压病史,避免使用含甘草、麻黄(含麻黄碱,收缩血管升血压)等成分的药物;如果服药后出现血压异常升高,要及时排查药物因素,切勿盲目加用降压药。

病例 3:换了 4 种降压药都无效,问题出在 “剂量” 上

65 岁的张叔叔患高血压 5 年,同时有 2 型糖尿病(血糖控制尚可)。最初医生给他开了厄贝沙坦(75mg / 日),服用 1 个月后,血压仍在 150/95mmHg 左右,效果不佳。他听邻居说替米沙坦降压效果好,就自行换成了替米沙坦(20mg / 日),吃了 2 个月,血压还是没降下来。后来又换成了贝尼地平(2mg / 日),血压依旧在 145/90mmHg 上下。最后他索性换成了缬沙坦氢氯噻嗪片(1 片 / 日,含缬沙坦 80mg、氢氯噻嗪 12.5mg),血压还是没达标,这才着急来门诊。

我让张叔叔把所有吃过的药盒都带来,一看就发现了核心问题 ——剂量不足。临床上,每种降压药都有 “常规治疗剂量” 和 “最大有效剂量”,只有达到足量,才能发挥最佳降压效果,而张叔叔服用的所有药物,剂量都远低于常规标准:

- 厄贝沙坦:常规治疗剂量为 150mg / 日,最大可增至 300mg / 日(尤其适合合并糖尿病的患者),他只吃了 75mg / 日,仅为常规剂量的一半;

- 替米沙坦:常规治疗剂量为 40-80mg / 日,最大可增至 160mg / 日,他只吃了 20mg / 日,不足常规剂量的一半;

- 贝尼地平:常规治疗剂量为 4-8mg / 日,最大可增至 12mg / 日,他只吃了 2mg / 日,仅为常规剂量的 1/4;

- 缬沙坦氢氯噻嗪片:虽然是复方制剂,但对他而言,80mg 缬沙坦的剂量仍偏低,若血压不达标,可考虑换用含缬沙坦 160mg 的复方制剂。

为什么剂量不足会导致血压失控?降压药的作用机制是 “阻断血压升高的某个环节”,比如厄贝沙坦阻断 RAAS 系统、贝尼地平扩张血管,只有药物剂量达到一定浓度,才能充分阻断这些环节。如果剂量不足,药物浓度不够,就像 “用小石子堵洪水”,根本无法控制血压。

针对张叔叔的情况,我们调整了方案:考虑到他合并糖尿病,优先选择对肾脏有保护作用的 RAAS 抑制剂,给他处方了缬沙坦氢氯噻嗪片(含缬沙坦 160mg、氢氯噻嗪 12.5mg),每日 1 次。同时叮嘱他:不要自行换药或减药,若服药 2 周后血压仍不达标(目标值<130/80mmHg,合并糖尿病的高血压患者目标更严格),再考虑加用钙通道阻滞剂(如氨氯地平 5mg / 日)。2 周后复查,张叔叔的血压降至 128/78mmHg,顺利达标。

这个病例告诉我们:高血压治疗不是 “吃了药就行”,而是要 “吃对剂量”。如果服用一种降压药效果不佳,首先要评估是否达到了常规治疗剂量,而非盲目换药;自行减量、换药,只会导致血压反复,增加并发症风险。

病例 4:季节一冷血压就高,“温度” 成了血压的 “隐形调节器”

63 岁的李大爷患高血压 6 年,一直服用氨氯地平(5mg / 日),夏天血压能稳定在 135/80mmHg 左右,身体没什么不适。可入秋后,气温逐渐下降,他发现自己的血压开始升高,早上起床测高压能到 155mmHg,下午甚至能到 160mmHg,头晕、头胀的症状也时不时出现。他去社区医院做了检查,肝肾功能、电解质、心电图都正常,排除了继发性因素,这让他很困惑:为什么夏天血压好好的,一到秋天就失控了?

其实,李大爷的情况很常见,属于 “季节性血压波动”。人体的血压会随着温度变化而调整:夏天天气炎热,皮肤血管扩张,外周血管阻力降低,血容量相对减少,血压会自然下降,有些患者甚至可以在医生指导下减少降压药剂量;而秋冬季节气温降低,身体会启动 “保暖机制”—— 皮肤血管收缩,外周血管阻力增加,同时为了维持体温,心率会轻微加快,心输出量增加,这些都会导致血压升高。此外,秋冬季节人们的食欲增加,盐摄入可能增多,加上活动量减少,也会进一步推高血压。

针对李大爷的情况,我们给出了两点建议:第一,调整降压方案,在原有氨氯地平(5mg / 日)的基础上,加用厄贝沙坦(150mg / 日),“钙通道阻滞剂 + RAAS 抑制剂” 是临床常用的联合方案,降压效果互补,且对心肾有保护作用;第二,做好生活方式调整,注意保暖(尤其是头部、四肢),避免受凉;严格控制盐摄入(每日<5g),少吃腌制品、加工肉;适当增加室内活动(如散步、太极),避免久坐。1 周后,李大爷的血压降至 140/85mmHg 左右;2 周后,血压稳定在 135/80mmHg,头晕、头胀的症状也消失了。

这个病例提醒我们:高血压患者要养成 “四季监测血压” 的习惯,尤其是秋冬季节,建议每天早晚各测 1 次血压(晨起空腹、服药前,晚上睡前),记录血压变化;如果发现血压随季节波动明显,要及时就医,在医生指导下调整用药,避免血压长期失控。

总结:血压难控制?先找对原因再调整

很多高血压患者遇到 “服药后血压降不下来” 的情况,就会陷入 “换药→无效→再换药” 的误区,其实关键是要先找到原因。结合临床经验,血压难控制的常见原因可分为两类:

- 继发性因素:如肾脏疾病(肾动脉狭窄、慢性肾炎)、内分泌疾病(原发性醛固酮增多症、甲亢)、药物因素(含甘草的中药、激素类药物)等,这类情况需要通过检查明确病因,针对性治疗原发病,血压才能得到控制;

- 原发性因素:如用药不当(剂量不足、药物选择不合适、未联合用药)、生活方式不佳(高盐饮食、肥胖、饮酒)、季节波动等,这类情况需要在医生指导下调整用药方案,同时改善生活习惯。

最后要强调的是:高血压是 “终身疾病”,治疗需要 “长期坚持、科学管理”,切勿自行换药、减药或停药。如果服药后血压持续不达标(一般患者目标值<140/90mmHg,合并糖尿病、肾病的患者<130/80mmHg),一定要及时就医,让医生根据你的具体情况(年龄、合并疾病、用药史、检查结果)制定个性化方案,才能真正实现 “平稳降压,远离并发症”。