一场因电动车捎人引发的车祸,让两位古稀老人的命运彻底改变,更将“好意同乘”的法律责任问题推向舆论风口。2023年8月,浙江东阳68岁的卢某芳在返村途中无偿搭载同村老人吕某,不料与客车相撞致吕某成为植物人。近日,法院判决卢某芳需赔偿吕某家属14.1万元,引发双方家属激烈争议——一方强调“好心办坏事”的委屈,另一方则坚持“违法必担责”的立场。

事故回顾:一场“善意”引发的悲剧

2023年8月15日清晨,卢某芳骑电动车前往镇上参加促销活动,返程时偶遇邻村老友吕某。尽管需绕行,卢某芳仍主动搭载吕某同行。行驶至某路口时,陈某康驾驶的小客车与电动车发生碰撞,致吕某颅脑重伤(后鉴定为一级伤残、植物人状态),卢某芳亦构成十级伤残。

经交警认定,小客车司机陈某康因未确保安全驾驶负主要责任(90%),卢某芳因电动车违规载人且乘客未戴头盔负次要责任(10%),吕某无责。吕某家属随后起诉索赔141万元,要求卢某芳承担10%赔偿责任。

争议焦点:无偿帮忙为何还要赔钱?

被告方:善意被法律“惩罚”

“母亲出于好心才绕路带她,自己受伤还要赔钱,太冤了!”卢某芳之子严某向记者表示,其母与吕某相识多年,此前也曾无偿捎带,事故后全家垫付了部分医疗费,但14万元的赔偿远超承受能力。严某称,母亲养老金仅够基本生活,目前已因未履行赔偿被限制消费,拟分期支付,“但对方要求一次性付清,我们实在拿不出”。

原告方:违法搭载必须担责

“做好事也不能违法!”吕某之子金某回应称,卢某芳违规载人是事故诱因之一,且其母治疗费用高昂,“101万元赔款中一半已用于医疗和护理,后续仍需每月支出1.3万元”。金某透露,卢某芳此前获赔15万元却拒不支付,双方协商时对方甚至提出“用保险赔款抵偿”,态度令人心寒。

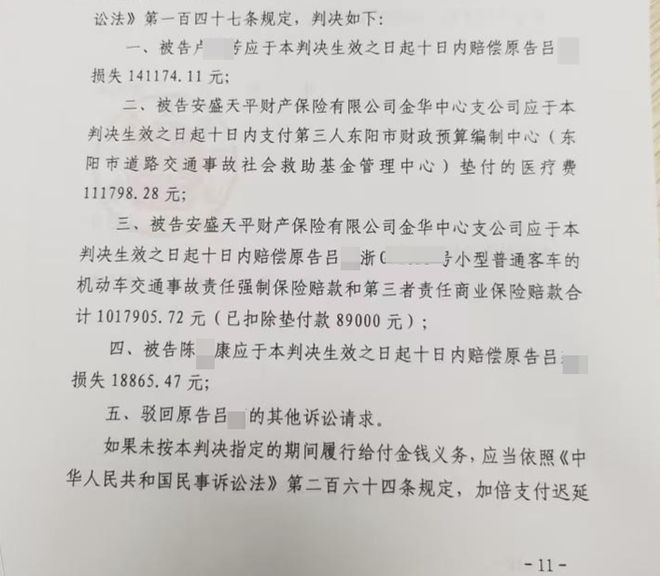

法院判决:无偿≠免责,但可减轻责任

东阳市法院一审判决指出,卢某芳虽属“好意同乘”,但根据《民法典》第1217条,非营运机动车无偿搭乘致损应减轻驾驶人责任,而非免除。法院认定吕某作为完全民事行为能力人,未佩戴头盔且明知电动车限载1人,自身存在过失,故酌情减轻卢某芳10%的赔偿责任。

法律专家分析称,此类案件需平衡“保护善意”与“过错责任”。北京律协交通专委会委员张凯表示:“‘好意同乘’制度旨在鼓励互助,但驾驶人仍需尽到安全注意义务。若因违规操作致损,仍需承担相应责任。”

社会反响:情理法如何兼顾?

案件曝光后,网友观点两极分化。部分人认为判决“寒了善心”:“以后谁还敢帮忙?”亦有声音支持严格执法:“安全无小事,载人前就该想到风险。”

中国政法大学副教授刘静建议,公众在提供便利时应强化法律意识,如购买“好意同乘险”或事先明确风险;立法层面则可进一步细化责任比例,避免“一刀切”。

目前,卢某芳家属表示将尝试与原告协商分期方案,而吕某仍躺在医院,等待未知的苏醒。这场事故留下的,不仅是两个家庭的创伤,更是一次关于法律与人性考量的深刻探讨。

(为保护隐私,文中部分人物为化名)