一、死亡真相与信件隐匿:一场本可避免的悲剧

2024年9月27日,14岁的河南女孩小王在郑州大学第一附属医院宣告死亡。她的父亲王先生至今仍清晰记得女儿入院时的惨状:全身多处淤青、烫伤,体重骤减20斤,病历上赫然写着”电解质紊乱致多器官衰竭”。而这一切的起点,是三个月前那个被包装成”国学夏令营”的拓展训练基地。

据家属回忆,小王因厌学被送入中牟县”柯贞素质拓展营”,父母被告知这里能通过传统文化教育改善孩子状态。然而,拓展营实则暗藏暴力——教官长期体罚学生,甚至存在猥亵行为。小王在营地期间多次遭辱骂、殴打,手臂上残留的烟头烫伤成为她无声的控诉。

更致命的是,小王曾两次试图向父母求救。她在信中写道:”这里很可怕,我想回家””身上疼,想出去看病”。但这些信件被班主任阴某利扣留,理由是”违反校规”。直到小王晕倒送医,家属才知晓真相。法医鉴定显示,长期营养不良、心理创伤与体罚共同导致了她的死亡。

二、班主任受审:截信罪背后的责任迷雾

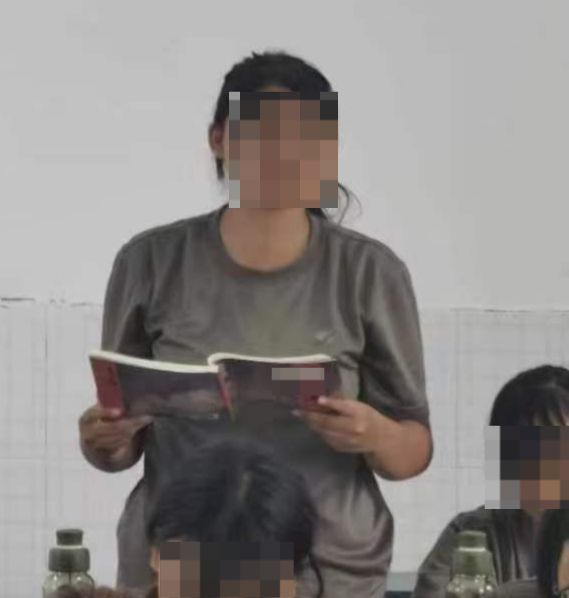

2025年6月4日,阴某利涉嫌侵犯通信自由罪一案在中牟县人民法院开庭。检方指控其隐匿小王两封求救信,建议量刑6个月。然而,这场看似简单的刑事案件背后,折射出更深层的监管漏洞与伦理危机。

▌”名义班主任”的辩解与矛盾

阴某利自称仅负责心理咨询课程,对学生生活无管理权。她承认扣留信件是因”学校规定禁止提及想家内容”,却无法解释为何未上报小王多次反映的教官暴力问题。庭审中,她时而称”没见过体罚”,时而又承认学生向其抱怨过欺凌,证词反复引发质疑。

家属提供的证据显示,阴某利至少两次参与驱赶小王:一次是她命令其他学生将哭闹的小王拖离咨询室;另一次是小王晕倒前向其求助时,她仅提供零食却未采取医疗措施。更令人震惊的是,警方在其家中搜出百余封被扣学生信件,而她仅承认涉及小王的两封。

▌检方量刑建议争议

检方认为阴某利的行为构成侵犯通信自由罪,但未以虐待罪追责。法律专家指出,若班主任明知学生遭受暴力却隐瞒不报,可能涉嫌不作为的故意伤害罪。北京某律所刑事部主任分析:”根据《未成年人保护法》,教育工作者对未成年人的安全负有强制报告义务。阴某利的行为已远超’截信’范畴。”

家属代理律师则呼吁重新审视阴某利的角色定位:”她不仅是通信联络人,更是营地日常管理的参与者。那些被扣的信件、未被上报的伤情,每一环都可能是压垮孩子的最后一根稻草。”

三、拓展营乱象:商业机构如何披上教育外衣?

“柯贞素质拓展营”的崩塌并非孤例。近年来,打着”国学””素质教育”旗号的封闭式训练营频现暴力事件。这些机构往往利用家长望子成龙的心理,以军事化管理、传统文化为幌子,实则实施精神控制与身体虐待。

调查发现,涉事公司”河南柯贞拓展服务有限责任公司”无正规办学资质,教官多为退伍军人转行,未经专业培训。内部管理混乱,生活老师与心理教师职责交叉却权责不明。小王父亲质疑:”一个没有教师资格证的心理咨询师,如何承担未成年人心理健康重任?”

更值得警惕的是行业监管缺失。尽管多地曾曝光类似事件,但此类机构常以”民办教育””素质拓展”名义规避教育部门监管,转而由市场监管或工商部门管理,导致责任推诿。

四、悲剧启示录:谁来守护孩子的安全?

小王的死亡暴露出三大系统性漏洞:

- 机构准入与监管缺位

封闭式教育机构缺乏统一准入标准,暴力行为发生后常以”内部管理问题”搪塞。需建立强制性资质审核与定期巡查制度。 - 强制报告机制形同虚设

教育工作者对未成年人身心健康负有法定报告义务,但实践中常因利益捆绑或责任模糊而失效。应明确举报渠道与法律责任。 - 家长认知与维权困境

许多家长轻信商业宣传,忽视孩子求助信号。需加强家庭教育指导,同时畅通法律援助途径。

五、庭审之外:正义能否抵达?

目前案件尚未宣判,但舆论已聚焦于两点:

- 阴某利是否应担更重刑责? 若认定其存在过失致人死亡情节,或面临更严厉惩罚。

- 其他涉案人员处理进展 教官卜某某等人涉嫌虐待罪一案尚未公开审理结果。

小王父亲表示:”我们不只要一个道歉,更要推动制度变革。”这场悲剧不应止于个案追责,而应成为重塑未成年人保护体系的转折点——让每一封求救信都能抵达父母手中,让每一处暴力阴霾无处遁形。