2024 年 5 月,广东的廖先生满怀期待地在深圳南山区认购了一套总价 1354 万元的商品房,未曾想一年不到,同户型房价竟暴跌 200 多万元。这场突如其来的 “房价地震”,不仅让廖先生陷入经济困境,更在房地产市场激起千层浪,揭开了期房交易中的诸多乱象。

故事始于一次充满诱惑的房产推销。2024 年 5 月,廖先生经中介介绍,了解到 “赤湾汇广场”(现名 “南山 1978 半岛擎峯二期”)正在促销,销售人员信誓旦旦承诺:”房价不会再降,若后续降价,前期认购者均可享受新价格。” 在这样的承诺下,廖先生签订了认购书,支付了 20 万元定金。当时他虽无购房资格,但开发商表示可先交定金,待政策调整后再签正式合同。

然而,现实很快给了廖先生沉重一击。2025 年 2 月,当廖先生获得购房资格准备签约时,却发现楼盘部分房源大幅降价。通过深圳市房地产信息平台查询得知,同楼栋同户型的 7-42 楼房源,备案价从原来的水平直接下调至 6.4 万元 / 平方米,相比他认购的 53 楼房源,总价平均下调了 200 多万元。这意味着,仅仅因为楼层差异,廖先生就要多支付近 300 万元的房款。

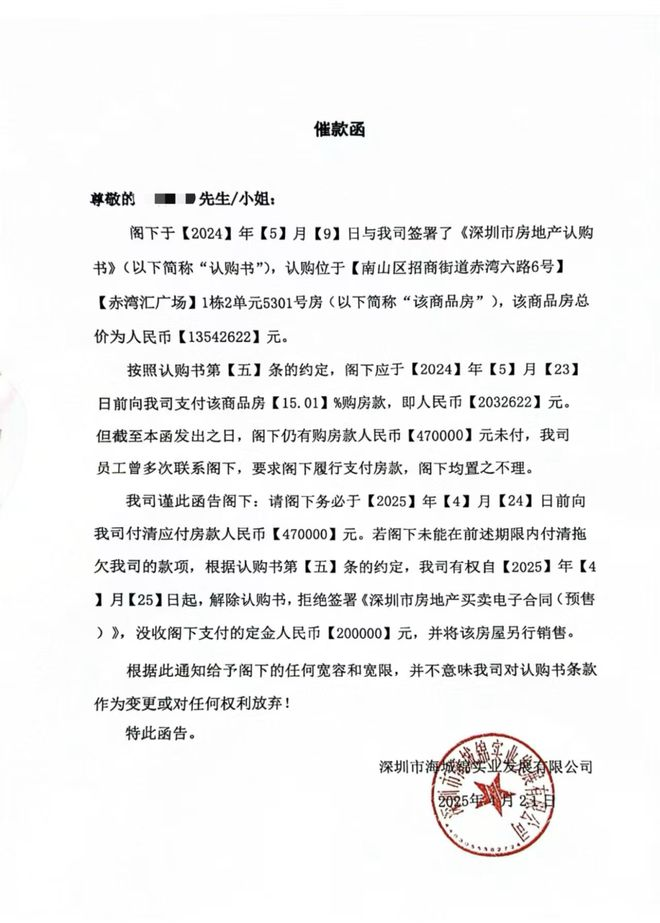

面对如此巨大的价格落差,廖先生多次与开发商协商,要求按照新价格调整认购价。但开发商以 “低区特价,高区不调” 为由拒绝了他的诉求。协商无果后,开发商甚至发出催款函,威胁若不按时支付剩余房款,将没收 20 万元定金。这让廖先生陷入了进退两难的境地:支付房款,意味着要承受巨大的经济损失;不支付,则可能血本无归。

这场纠纷背后,暴露出期房交易中的多重问题。首先,廖先生与开发商并未通过房地产信息系统进行 “一手房预售认购书网签”,这使得交易缺乏必要的监管和保障。其次,开发商要求廖先生将首付款打入非监管账户,这种违规操作不仅违反了相关规定,也让购房者的资金安全面临风险。更重要的是,开发商的降价行为是否构成 “价格欺诈” 或 “不正当竞争”,引发了广泛争议。

廖先生认为,开发商的行为违反了《深圳市房地产市场监管办法》中 “无正当理由,不得对不同交易相对人实行不同销售价格” 的规定。为此,他先后向深圳市南山区住房和建设局、深圳市市场监督管理局投诉。相关部门已介入调查,对开发商未使用预售款监管账户、未进行网签等违法行为立案处理,但关于价格争议的调查仍在进行中。

面对媒体采访,楼盘销售人员最初表示已为廖先生办理退房退款,称此事已解决。但廖先生却表示至今未收到退款,开发商的承诺一再落空。这种说法上的巨大反差,进一步加剧了事件的复杂性和矛盾冲突。

这起事件不仅是个案,更折射出当前房地产市场存在的普遍问题。在市场下行压力下,开发商为回笼资金频繁降价促销,而前期购房者的权益却往往得不到保障。如何平衡开发商的经营需求与购房者的合法权益,如何规范期房交易市场,成为亟待解决的重要课题。

随着相关部门的深入调查,这场百万价差的购房纠纷最终将如何收场?开发商是否需要为其行为承担责任?廖先生能否追回自己的损失?这些问题的答案,不仅关系到当事人的切身利益,更将影响未来房地产市场的交易规则和消费者信心。在房地产市场深度调整的当下,这起事件或许能为完善市场监管、保护购房者权益提供重要启示。