一、科技与隐私的边界:无线电子文身引发争议

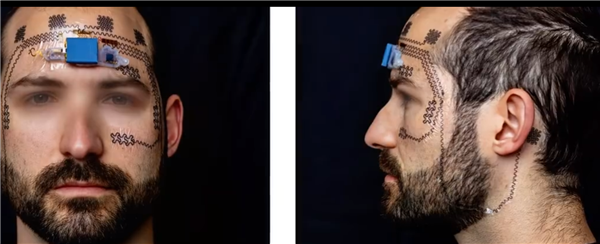

近日,美国德克萨斯大学奥斯丁分校研发出一款”电子文身”,可通过额头和脸颊皮肤实时监测大脑活动。这款装置不仅能检测精神压力负荷,还能追踪大脑应对状态,其成本预计低于200美元。消息一出,立即引发关于职场监控伦理的热烈讨论。

“这不仅是科技突破,更是对隐私权的挑战。”麻省理工学院科技伦理专家莎拉·陈指出,”当老板能’看穿’员工大脑时,传统的劳资关系将被彻底改写。”

二、技术解析:轻薄如纹身的脑电监测仪

这款电子文身由以下核心组件构成:

1. 超薄柔性传感器

- 采用波形环和线圈结构,厚度不足0.1毫米

- 可完美贴合皮肤表面,佩戴舒适度接近普通纹身贴

- 通过皮肤电活动(EDA)和脑电波(EEG)双模检测

2. 智能分析系统

- 内置AI算法实时解析大脑负荷状态

- 可区分正常工作压力与过度疲劳状态

- 通过蓝牙5.0技术实现无线数据传输

3. 个性化定制

- 支持根据脸型调整传感器布局

- 提供三种灵敏度模式选择

- 一次性传感器设计确保卫生安全

“我们的目标是创造一种无感的健康监测工具。”项目首席科学家艾玛·威尔逊教授表示。实验数据显示,在6名志愿者测试中,该设备对精神压力状态的识别准确率达92%。

三、应用场景:从医疗监护到职场监控

研发团队最初设想将该技术应用于高风险职业领域:

1. 医疗行业

- 实时监测外科医生手术时的精神状态

- 预警ICU护士的疲劳程度

- 辅助精神科医生诊断患者

2. 交通运输

- 监控飞行员飞行中的注意力水平

- 检测卡车司机的疲劳驾驶风险

- 提高公共交通驾驶员的安全性

3. 军事领域

- 评估特种部队执行任务时的心理状态

- 监测宇航员在太空中的精神负荷

然而,技术一旦商业化,其应用场景可能远超预期。某科技公司已着手开发”员工状态监测系统”,声称可提高工作效率20%以上。

四、伦理困境:生产力提升还是隐私侵犯?

该技术的应用前景引发激烈争议:

支持方观点

- 提升工作效率:管理者可及时调整员工工作负荷

- 保障职业安全:预防高风险岗位的意外事故

- 个性化健康管理:提供员工精神健康数据

反对方担忧

- 隐私权侵犯:大脑活动数据属于高度敏感生物信息

- 职场监控加剧:可能演变为”思想警察”制度

- 数据滥用风险:保险公司或雇主可能歧视特定人群

“这就像给每个员工装了脑电波监控器。”美国劳工联合会法律顾问马克·罗森伯格警告,”我们需要立即制定严格的使用规范。”

五、法律与监管:全球尚未准备好

目前全球尚无针对脑机接口职场应用的专门法规:

1. 现有法律空白

- 美国《电子通信隐私法》未涵盖脑电波数据

- 欧盟GDPR对生物识别数据保护不足

- 中国《个人信息保护法》需新增相关规定

2. 专家建议

- 设立”脑数据”专项保护条款

- 要求企业获得员工明确知情同意

- 建立第三方数据监管机构

“我们正在经历一场隐私保护的范式转变。”哈佛大学法学院教授劳伦斯·莱斯格指出,”立法必须跟上技术发展的步伐。”

六、未来展望:脑机接口的双刃剑效应

尽管争议不断,该技术已展现出广阔前景:

1. 医疗革命

- 阿尔茨海默病早期诊断

- 抑郁症实时监测治疗

- 中风患者康复训练

2. 教育创新

- 学生注意力集中程度分析

- 个性化学习方案制定

- 考试焦虑状态监测

3. 人机交互升级

- 思维控制智能家居

- 脑电波虚拟现实游戏

- 意念操控智能设备

“关键在于如何平衡技术创新与伦理约束。”威尔逊教授强调,”我们反对任何形式的强制监控。”

七、职场革命还是监控噩梦?

电子文身的出现标志着职场进入”脑机监控”新时代。某人力资源咨询公司调查显示:

| 调查项目 | 支持率 | 反对率 |

|---|---|---|

| 高管监控员工大脑活动 | 38% | 62% |

| 员工自愿佩戴监测设备 | 55% | 45% |

| 使用数据调整工作安排 | 42% | 58% |

“这不仅是技术问题,更是哲学命题。”伦理学家指出,”我们正在重新定义’工作’的本质。”

结语

电子文身的问世将职场监控推向前所未有的高度。在效率与隐私的天平上,我们需要谨慎寻找平衡点。或许,真正的挑战不在于技术本身,而在于我们能否建立与之匹配的伦理框架。毕竟,比监控大脑更重要的,是守护人性的尊严。