一、现象级首销:米粉热情与市场试探

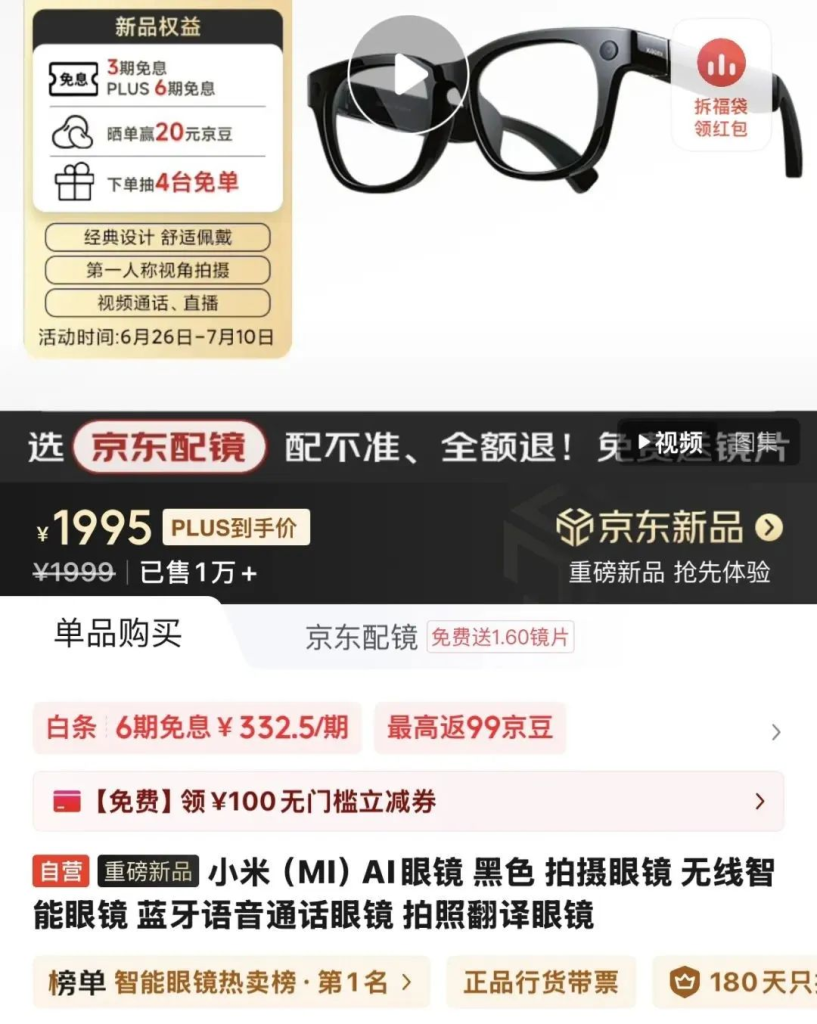

6月26日小米发布会上,雷军亲自站台的AI眼镜以1999元定价亮相,次日京东开售12小时销量破万台,电致变色款3分钟售罄。这一成绩看似亮眼,但线下门店反馈显示,消费者多为“尝鲜型购买”——北京某小米之家销售人员坦言:“要是货源充足,一上午能卖两台。”这种“热情但克制”的市场反应,折射出AI眼镜仍处早期教育阶段。

二、产品解析:中规中矩的“缝合怪”

小米AI眼镜被定义为“无显示的音频+拍摄工具”,核心功能包括:

- 语音交互:接入小爱同学,支持连续对话和智能家居控制;

- 拍摄功能:5000万像素摄像头,可录制10分钟视频,防偷拍指示灯设计;

- 佩戴适配:支持近视配镜,提供电致变色墨镜款。

但重量达40g(比普通眼镜重约10g)、续航8.6小时(需插电使用)、缺乏显示功能等问题,被用户吐槽“鼻梁杀手”“不如手机方便”。分析师指出,其本质是“成熟技术的组合创新”,而非颠覆式产品。

三、行业困局:百镜大战与“不可能三角”

当前AI眼镜赛道面临三大矛盾:

- 轻量化与续航:芯片和传感器耗电大,减重需牺牲电池容量;

- 功能与场景:拍摄、翻译等功能多为“痒点”,缺乏刚需场景;

- 生态与壁垒:Meta Ray-Ban靠时尚设计+社交生态领先,小米需突围。

洛图科技数据显示,2025年Q1国内AI眼镜销量仅30万副,行业仍处于“预选赛阶段”。

四、小米的算盘:占位与生态协同

雷军入场并非追求短期销量,而是瞄准长期战略:

- 卡位下一代入口:AI眼镜被视作继手机后的交互终端,小米需提前布局;

- 生态联动:与小米手机、智能家居深度绑定,强化用户粘性;

- 技术验证:为未来AR眼镜积累用户数据和经验。

产业评论人张书乐认为,小米的性价比策略能快速扩大用户基数,“但爆品需等待场景革命”。

五、未来猜想:小众工具还是大众消费品?

短期看,AI眼镜可能聚焦垂直场景:

- 视障辅助:语音导航+物体识别;

- 运动摄影:替代运动相机;

- 办公提效:实时翻译+会议记录。

长期则需突破“不可能三角”,或走向分体式设计(主机+轻量化镜架)。汪子莘预测:“未来3 – 5年,细分市场的小精品可能先于大众爆品出现。”

结语

小米AI眼镜的首销成功,更像是一场“市场试水”而非行业颠覆。在技术瓶颈与场景空白面前,它或许成不了“下一个入口”,但作为1999元的“科技玩具”,已足够让消费者和行业看到可能性。真正的革命,仍需等待下一个“iPhone时刻”。