一、短剧狂飙下的阴影:从《偷偷藏不住》纠纷看行业乱象

2024年,中国短剧市场规模突破504亿元,用户规模达6.62亿,但繁荣背后暗流涌动。晋江文学城与哇唧唧哇就《偷偷藏不住之许你》的版权之争,暴露了短剧市场对网文IP的野蛮收割。尽管大平台凭借法律团队能暂时维权,但更多中小作者面临”发现即爆款、维权即碰壁”的困境——正如作者小白偶然刷到与自己小说高度雷同的短剧时,才发现作品已被”换皮”改编,而平台从未公示改编信息。

行业潜规则浮出水面:短剧制作方通过”精准融梗”规避法律风险,仅借鉴核心情节与人物关系,改动台词与设定以逃避抄袭认定。法律对创意的保护局限,让作者陷入”举证难、索赔更难”的泥潭。

二、独立作者的”三重暴击”:无名、无利与失控的改编

- 滞后性维权之痛

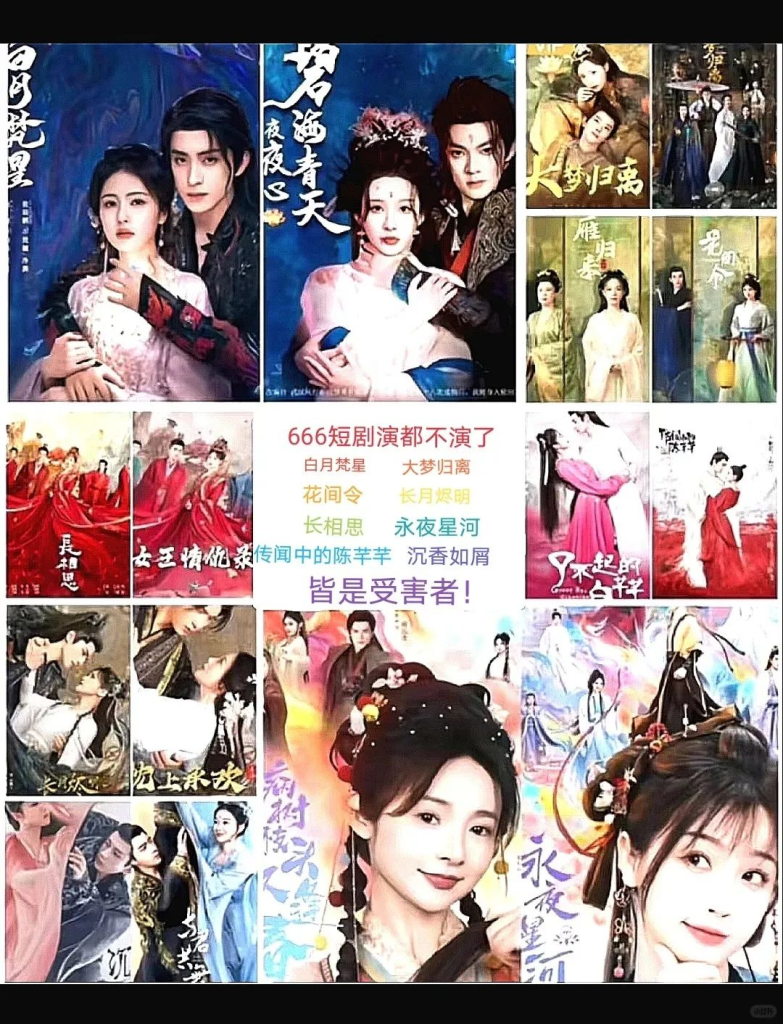

作者小黑的多部小说被批量抄袭,但发现时侵权短剧已收割千万播放量。”读者告知才知情”的被动性,让维权沦为”亡羊补牢”。即便成功举证,短剧方常以”未盈利”为由拒绝赔偿,或用”补偿性授权合同”掩盖侵权事实——作者被迫接受远低于市场价的版权费(通常3000-5000元),却无法分享爆款收益。 - 创作初衷被践踏

短剧为压缩成本,常扭曲原著精神。”服化道拉胯、女主人设崩坏”让作者小黑愤慨:”我的古言故事被改成‘傻白甜’套路,观众骂剧情弱智,却不知原著逻辑多严谨。”更讽刺的是,抄袭短剧片头标注”改编自晋江”,却对原创作者只字不提。 - 平台与资本的沉默共谋

网文平台编辑常以”影响合作”为由阻拦作者维权。一位匿名作者透露:”网站怕得罪短剧方,更在意未来分账收益。”这种”绥靖态度”变相纵容抄袭,形成”侵权成本低、维权成本高”的恶性循环。

三、抄袭产业链化:从”借鉴”到”定制”的短剧剧本黑产

记者调查发现,短剧行业已形成灰色产业链:

- “融梗工厂”:编剧团队批量拆解热门网文,提取”甜宠””虐恋”等套路化元素重组;

- “定制本”交易:部分公司公开招募”融合多部剧情”的剧本,甚至直言”抄袭是行业常态”;

- 跨国抄袭:韩剧《黑暗荣耀》等海外IP也被拆解为短剧素材,宣传海报直接复制长剧镜头。

“多数短剧都建立在别人作品基础上。”一位转型编剧的作者感叹,行业将抄袭美化为”高效生产”,原创价值被彻底稀释。

四、破局之道:版权前置注册与平台责任重构

面对困局,作者与行业探索突围路径:

- 版权”护城河”行动

作者小白呼吁:”完本后立即注册版权,哪怕是‘扑街’作品。”目前多地版权局开通快速登记通道,成本不足百元,却能为维权提供关键证据。 - 技术赋能监测

番茄小说等平台推出”抄袭举报通道”,盐言故事建立”知天监”系统抓取侵权线索。但独立作者仍需依赖社交媒体曝光施压,如在小红书发布调色盘对比图引发舆论关注。 - 法律与行业自律双管齐下

专家建议修订《著作权法》,明确”实质性相似”判定标准;同时呼吁短剧方建立”改编白名单”制度,与网文平台签订分成协议,让原创者共享收益。

五、结语:短剧不能成为”版权荒漠”

当504亿市场的狂欢建立在原创者的血泪之上,行业的未来必将蒙尘。无论是晋江的胜诉案例,还是作者小黑坚持制作调色盘的倔强,都在传递一个信号:唯有尊重创作、严惩抄袭,短剧才能从”流量快消品”升级为可持续的文化产品。否则,今天的抄袭捷径,终将成为明天行业的断崖路。