在汽车行业的风云变幻中,新能源浪潮正以前所未有的力量重塑格局。而吉利,无疑是这场变革中的弄潮儿。步入 2025 年,半年刚过,吉利便在行业中率先上调年度销量目标,从 271 万辆跃升至 300 万辆,增幅达 11%。这一雄心勃勃的举动,背后支撑的正是其新能源阵营的强劲突破。上半年,吉利银河、领克、极氪等品牌组成的新能源军团累计销量飙升至 72.51 万辆,同比增长 126%,翻倍式的增长犹如一记重锤,为吉利上半年 140.9 万辆的总销量贡献了超半数力量。

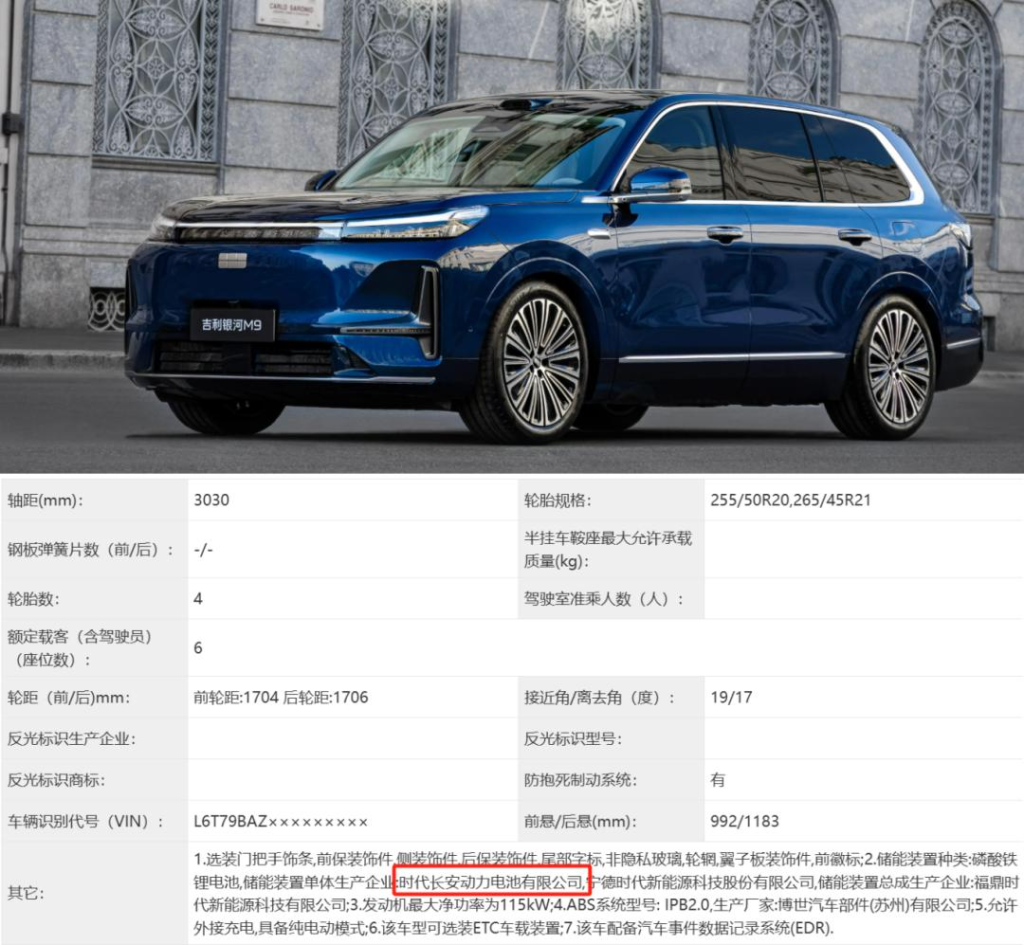

新能源短期内的爆发式增长,让吉利在新能源转型的道路上初尝硕果。但荣耀背后,体系所承受的压力也如影随形。雨后春笋般不断涌现且持续火爆的新产品,使得对动力电池的需求达到了紧张的地步。从新一批工信部新车公告中可见一斑,即将上市的吉利银河 A7、银河 M9、领克 10 EM – P 三款新能源车型,其申报的电池单体电芯供应商不仅有目前为吉利供应电池最多的宁德时代,竟还有时代长安 —— 长安汽车和宁德时代的合资电池企业。

回顾过去数年,宁德时代与众多主机厂纷纷成立电池合资公司,如时代吉利、时代上汽、时代长安、时代广汽等。其核心模式是双方共同投资,旨在为自家企业的新能源产品保障电池供应。依常理,时代长安的电池应专供长安新能源。然而,吉利新能源发展的迅猛势头,使得动力电池供应有些力不从心,无奈之下,吉利只能向长安 “借” 电池应急。

这一现象不禁让人疑惑,吉利早在今年 4 月就已宣布整合自身电池供应链体系,并成立电池产业集团吉曜通行,为何如今电池仍供不应求?时间回溯到 5 月底,吉曜通行举办生态大会,彼时宣布要在 2027 年形成 70GWh 的电池供应能力,这一产能大致相当于吉利年产销 150 万辆新能源汽车的消化能力。那么,届时吉曜通行是否能助力吉利实现全面的动力电池自供,成为下一个像弗迪电池那样的行业强者呢?

吉利,真的 “缺电” 吗?

踏入新能源赛道,电池这一占整车成本三到五成的关键零部件,一度成为整车发展 “卡脖子” 的核心要素。对电池需求的预估是一门大学问,预估过多,前期投入便会造成浪费;预估过少,新车型一旦畅销,供不应求的局面若持续过长,订单很容易就会被竞争对手抢走。把控电池需求,考验的是企业对新车销量预期的精准判断,以及对供应链弹性的强大掌控,这个度着实难以拿捏。

过往,不少合资车企在电池供应方面栽过跟头。例如某美系合资车企,由于对旗下新能源车新车预期过于乐观,重金投入与宁德时代共建的电池生产线最终荒废,数亿元资金打了水漂。但也有车企因对新车预期稍显保守,导致车型上市后供不应求,虽说是 “幸福的烦恼”,却也反映出供应把控的不易。从去年至今,吉利就遭遇过两次类似情况,一次是吉利银河的首款爆款银河 E5,另一次则是后续大放异彩的吉利星愿。

2024 年 8 月,银河 E5 重磅上市,凭借高性价比等突出优势,迅速赢得市场青睐,订单量一路飙升,上市首月销量便冲上 1.2 万辆的高位,此后更是持续增长。然而,在终端市场,不少消费者反馈部分车款提车周期较长,其中一个重要原因便是电池和供应链短缺。从配套情况来看,银河 E5 首选电池来自吉利旗下的耀宁新能源,同时由蜂巢能源供应作为补充。专供银河 E5 的吉利耀宁建湖基地传来消息,自银河 E5 大规模量产起,该基地产能利用率瞬间拉满至 100%。今年第一季度,耀宁建湖基地交付动力电池量约 0.9GWh,堪堪满足银河 E5 一个季度销量对电池的需求。好在吉利凭借强大的供应链协同能力,以及对整车基地产能的合理调整,成功化解了银河 E5 供不应求的难题。

如果说银河 E5 只是吉利电池需求紧张的开端,那么 2024 年 10 月上市的吉利星愿,则彻底拉响了吉利动力电池短缺的警报。吉利星愿以 6.88 万元的亲民价格起售,凭借卓越的外形设计、超大的车内空间以及强劲的智能化配置,在 10 万元以内的纯电轿车市场中如鱼得水,大杀四方。上市首月销量达 1.5 万辆,次月更是攀升至 2 万辆。即便交付能力不断提升,全国各地 4S 店中,销售人员手中仍积压着大量订单,等待交付的客户众多,社交媒体上用户催车的声音此起彼伏。

值得庆幸的是,作为头部老牌车企,吉利在供应链调动方面展现出了深厚底蕴。宁德时代作为吉利最大的供应商,迅速与吉利协同合作,在短短五个月内,将生产线从 2 条扩充至 12 条。这一举措成效显著,直接推动吉利星愿单月销量从 2 万辆跃升至 4 万辆左右,使其连续多月稳坐终端市场全品类车型销量冠军宝座。当然,吉利并未将鸡蛋放在一个篮子里。从今年年初工信部的申报信息可知,吉利已将亿纬锂能纳入吉利星愿电池供应体系并完成申报,这一操作一方面为电池供应提供了后备保障,另一方面在与宁德时代的供应谈判中,也让吉利掌握了更多主动权。

构建最强动力电池 “朋友圈”

实际上,多元化的供应方案一直是吉利在供应链博弈中掌握话语权的关键所在。从这一视角审视,尽管吉利曾在电池供应上出现紧张局面,但本质上并不缺动力电池。一方面,吉利构建了广泛的动力电池 “朋友圈”。

纵观 2023 年至今年初吉利新能源申报的车型,涉及的电池供应商可谓琳琅满目,包含宁德时代、蜂巢、国轩高科、中创新航、亿纬锂能,以及吉利自家旗下的衢州极电和耀宁。虽然吉利在电池自供能力上并非特别突出,但其作为目前除比亚迪外最大的新能源车企,凭借自身庞大的市场地位和影响力,获取充足的动力电池供应保障并非难事。

另一方面,为实现全栈可控,自研电池是绕不开的道路。即便自研电池暂时不投入大规模使用,但作为主机厂和行业主导方,对电池技术不能一知半解。回顾过去十多年,吉利在燃油车领域成绩斐然的同时,在动力电池领域也早已开启了漫长的探索征程。通过自研自产、引入战略合作伙伴等多元路径,逐步搭建起一条涵盖原材料、电芯设计、电池整包实车验证,再到电池回收的全产业链条。

仅在这一业务板块,吉利便投入了上千亿资金。据不完全统计,除耀宁新能源与衢州极电外,吉利持股的电池产业链企业还有安驰新能源、耀能、利信能源、衡远新能源等。同时,吉利还与宁德时代、欣旺达、孚能等众多动力电池企业开展投资合作,其生产基地和投资的动力电池项目遍布武汉、宜宾、赣州、枣庄、岳阳、鹰潭、重庆、桐庐、盐城、衢州、建湖等全国各地。

早期,吉利通过集团下属公司成立威睿电动汽车技术(苏州)有限公司和威睿电动汽车技术(宁波)有限公司,主要涉足三电系统及 PACK 业务。2017 年,吉利全资收购 LG 化学南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权,为自身电池技术发展注入强大动力。其次,依托洪桥集团旗下的浙江衡远新能源科技有限公司与山东衡远新能源科技有限公司,主要从事锂离子电芯生产,早期产品应用于知豆康迪的汽车产品。再者,吉利入主钱江摩托,借助其控股子公司钱江锂电,将业务延伸至商用车电池领域,毕竟吉利旗下的远程商用车集团同样面临新能源转型任务和动力电池需求。

在新能源发展初期,威睿和衡远对吉利旗下新能源动力电池的供应和支援相对有限,这部分业务更多是帮助吉利踏入动力电池领域的门槛。毕竟,要在电池的安全、成本、性能、可靠性等方面达到行业领先水平,其难度甚至远超造车本身。行业研究指出,动力电池要实现盈利,年产能至少需达到 20GWh;要达到较为理想的运转效率,需达到 40GWh;而要真正在市场竞争中占据优势,则要跨越 100GWh 的产能门槛。对于当时新能源业务尚不够强大的吉利而言,自研电池的成本过高,外采电池显然更具经济性。

于是,搭快车、广撒网,与众多电池供应商展开合作,成为吉利在动力电池领域的重要战略。除了面对像宁德时代这样的头部企业需保持一定合作策略外,在吉利的商业逻辑中,通过将竞标订单在不同电池厂商之间斡旋,尤其是与中后部电池企业合作时,吉利为对方带来的业务量和市场机会,往往比对方为吉利提供的产品价值更为关键。

不过,外采电池并不意味着吉利自身电池研发能力停滞不前。实际上,威睿和衡远前期在电池研发方面的积累,为吉利后续实现新能源动力电池的自主可控奠定了坚实基础。深入探究威睿和衡远的发展轨迹,威睿在极氪快速创新发展的带动下,已蜕变成为衢州极电,其旗下的超快充磷酸铁锂超快充电池,已成功搭载于极氪多款产品之上;而衡远则在吉利的产业链培育以及李书福儿子李星星的产业投资推动下,发展成为耀宁新能源,其旗下的神盾短刀电池也已进入吉利新能源的电池供应体系。2024 年全年,吉利旗下两大电池企业极电新能源、耀宁新能源,分别实现电池装车量 6.27GWh 和 1.97GWh,合计达到 8.24GWh,超过 LG 新能源,位列国内前十。

摆脱电池厂 “枷锁”,李书福的决心

“给电池厂商打工”,这是众多车企心中的无奈与苦涩,尤其是在曾经动力电池价格高企的时期,汽车厂商辛苦造车卖车赚取的利润,很大一部分都流入了电池厂商的口袋。对于处于行业绝对头部地位的宁德时代而言,其电池供应方向甚至在一定程度上决定了哪家车企的新能源发展更具优势。

但在当下行业内卷、利润逐渐走低的大环境下,每家车企都在积极思考,如何在电池这一新能源 “新三大件” 的关键部件上,掌握更多主动权和话语权,至少做到应对市场变化时更加灵活从容。今年 4 月的上海车展上,吉利重磅宣布组建吉曜通行电池集团,该集团聚焦磷酸铁锂短刀电池路线,全链路整合吉利旗下所有与电池相关的资产,包括耀宁、极电、耀能等多家电池公司,涵盖电池相关的所有业务、人才以及产能基地等,并将旗下神盾短刀电池与金砖电池两大技术品牌深度融合为 “神盾金砖电池”。

整合后的吉曜通行实力强劲,坐拥浙江桐庐、衢州,江苏建湖,江西赣州、上饶、鹰潭,安徽宁国,山东枣庄 8 大生产基地,预计到 2027 年将形成 70GWh 的产能规模。按照李书福的整合规划,后续吉曜通行还将承担起管理吉利与宁德时代的合资公司,以及吉利与欣旺达合资公司的重任。

在外界看来,依托吉利强大的规模化和全球化能力,吉曜通行是否会成为主机厂孵化出的又一个弗迪电池呢?从目前吉利旗下银河、极氪、领克等品牌的产品规划,以及在售车型对动力电池的需求和销量来分析,2025 年全年吉利对电池的需求量预计将达到 70GWh,可直到 2027 年吉曜通行才能具备这一供应能力。况且,吉利控股集团旗下还包括沃尔沃、路特斯、宝腾以及商用车集团的远程品牌等,这些品牌对电池的需求同样不容小觑。

这意味着在相当长的一段时间内,吉利仍将采用自供与外采相结合的方式,维持吉利新能源供应链的平衡发展。此前,吉曜通行官方也曾表示,未来两年,吉利自有电芯的自供比例将提升至三成,并且会专注于打造爆款电芯,未来计划将产品线精简至 10 款以内,以确保良好的盈利能力。换言之,吉利不会完全构建垂直、封闭、一体化的零部件产业体系,而是注重社会化分工与产业化合作,不会采取堵死供应商发展之路的策略。

另外,目前吉曜通行规划的核心产品为磷酸铁锂电池,在吉利多个品牌的产能规划中,磷酸铁锂电池虽占据大头,但仍有不少高端产品需要采用能量密度更高的三元锂电池,这部分需求吉利仍需依赖外部供应商。今年 5 月底,吉曜通行发布了旗下最新的金砖电芯超级混动系列产品,该产品号称具备超安全、超快充、超倍率及超长寿命四大特性。在充电速度方面,能够实现 SOC 80% – 100% 末端充电区间时间缩短至 11.5 分钟,相比一般电池提升了 75%;在倍率性能上,在 20% SOC 以下的亏电工况下,也能实现 2100W 的 5 秒加速功率,比同行提高 23.5%,有效解决了动力电池在亏电状态下的性能问题。此外,金砖电芯超级混动系列还通过主材活性包覆、独创 SEI 膜自修复技术,实现了 4500 圈的超长循环寿命,成功攻克了混动汽车电池充电频繁导致循环寿命缩短的行业痛点。据悉,这款电池将率先搭载在领克 10 EM – P 和极氪的最新电混产品上。

早在 2022 年,就曾有关于吉利电池的分析文章指出,当时新能源发展如火如荼,而吉利在动力电池布局上显得较为分散。从产业链逻辑角度看,这种布局虽相对安全,但在与当时的比亚迪对比时,处于一定劣势。然而,时光流转至三年后的今天,曾经相对落后的吉利已成功追赶上来,荣膺国内新能源车企第二的宝座,且后续发展潜力巨大。由此可见,李书福在动力电池领域的深谋远虑,无疑是无比正确的战略选择。

在动力电池领域,中国市场如今并不缺第二个弗迪电池,吉利也无需实现动力电池的完全自制自供。毕竟当前动力电池产能过剩现象已较为严重,业内分析预计,到 2025 年中国市场需求的动力电池产能约 1000GWh 即可满足需求,但目前行业产能已高达 4800GWh。在这种供需关系下,产业化规模效应促使电池价格下降,即便全部采用外供模式,对于企业实现更经济化的采购也是极为有利的。吉利开展自研,更多是为了深入了解电池技术,而非完全取代供应商。

另一方面,作为一家追求可持续、长久发展的大型企业,吉利的核心诉求是稳健前行。市场和需求始终存在,早一步或晚一步进入,短期内竞争态势或许会有较大差异,但从长远视角看,只要精准把握产品与市场需求,占据市场份额并非难事。因此,在重大决策面前,吉利不会轻易率先冲锋、冒险押宝,此前在三缸机项目上的教训已足够深刻。

比亚迪多年来押宝新能源,历经漫长蛰伏,借助中国新能源发展的东风,实现了迎头赶上、遥遥领先。但新能源的竞争才刚刚拉开帷幕,后续诸如可能颠覆当前动力电池体系的固态电池等新技术,吉利也已展开研究并积极布局,一个全新的时代或许即将来临。在这一点上,吉利正逐渐展现出与丰田相似的特质。尽管外界部分声音认为丰田并非开拓者而是追随者,但这丝毫未影响其在行业中的强大影响力。丰田虽未发明汽车,也未开创流水线生产方式,但其精益生产能力、卓越的供应链管理、多元化的技术路径,以及全球化的产业布局,再加上对品牌与品质的坚守,使其在更长的时间维度中,成功推动丰田汽车成为世界第一的汽车集团。

对于吉利而言,无论是在燃油车时代,还是如今的新能源领域,其并非重大技术和革命性创举的开拓者。但吉利能够在市场需求逐步规模化后,凭借自身强大的技术研发能力和供应链整合能力,实现产品体验的优化和市场占有率的提升。这一优势在当前中国星热销的燃油车市场,以及吉利在新能源、智能座舱和智能驾驶领域的追赶与反超过程中,正逐步彰显。或许,这便是李书福和吉利的独特智慧所在。