一、颠覆认知:人类工程如何改变地球自转轴?

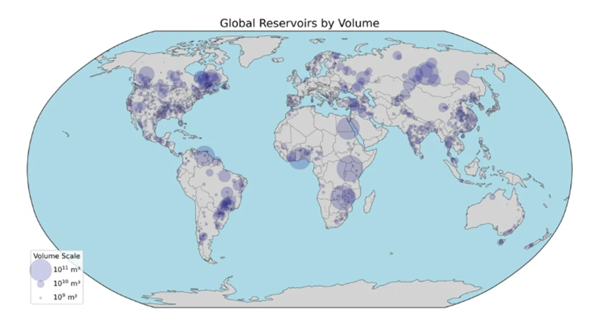

2025年7月,哈佛大学一项发表在《地球物理研究快报》的研究引发科学界震动:自1835年以来,全球6862座巨型水坝蓄积的水体质量重新分布,导致地球自转轴偏移达1.1米。这一发现不仅揭示了人类活动对地球物理结构的深远影响,更将“真极移”(True Polar Wander)这一地质现象与现代工程直接关联。

研究主要作者娜塔莎·瓦伦西奇指出:“水坝不仅是水资源管理工具,更是地球质量分布的‘调节器’。它们从海洋抽水、降低海平面的同时,也在地壳上形成了巨大的质量集中区,驱动地壳在地幔上滑动。”这一过程类似于在旋转的陀螺上移动重物,最终改变其旋转轴方向。

二、数据揭秘:180年蓄水如何累积1.1米偏移?

研究团队通过计算机建模,量化了1835年至2011年间全球水坝建设对极移的影响:

- 总蓄水量:相当于填满两个美国大峡谷(约5.6万亿立方米),足以使全球海平面下降23毫米。

- 分阶段偏移:

- 1835-1954年:北美和欧洲大规模建坝(如胡佛水坝、阿斯旺大坝前身),北极向东103度子午线(途经俄罗斯、蒙古)移动20厘米。

- 1954-2011年:东非(如埃塞俄比亚复兴大坝)和亚洲(如中国三峡)新增水坝,北极向西117度子午线(贯穿北美西部)移动57厘米。

- 总效应:两阶段叠加导致北极累计偏移1.1米,路径呈“摇摆曲线”。

值得注意的是,这一偏移量虽看似微小,但已超出此前对冰川融化或地下水开采影响的预测范围。例如,1993-2010年地下水超采仅导致80厘米偏移,而气候变化引发的冰川融化预计本世纪末使极移27米——水坝的贡献已占当前总偏移的4%。

三、科学机制:地壳-地幔系统的“质量平衡”

地球物理学中,地壳如同漂浮在地幔上的“刚性板块”。当大规模水体(如水坝蓄水)在地表重新分布时,其重力作用会引发地壳应力调整,驱动质量向低纬度或地势较低区域迁移,从而改变地球自转轴方向。

瓦伦西奇解释:“水坝蓄水不仅减少了海洋水量,还在陆地上形成了新的质量中心。这种跨区域的质量转移是极移的关键驱动力。”例如,三峡大坝蓄水后,长江中下游地表负荷增加,而东海海平面相应下降,形成质量“从海洋到陆地”的再分配。

四、海平面上升预测:被低估的水坝效应

研究最引人注目的结论之一,是对海平面变化的重新评估。20世纪全球海平面上升约12-17厘米,其中约25%(3-4厘米)被水坝拦截的水量抵消。这意味着:

- 实际海平面上升可能更快:若忽略水坝蓄水效应,过去百年海平面自然上升速率可能被低估15%-20%。

- 未来预测需修正:随着非洲、东南亚新建水坝(如刚果英加水电站),未来极移和海平面变化模型需纳入水坝变量。

瓦伦西奇强调:“水坝的蓄水效应不仅是局部工程问题,更是全球尺度的地质作用。它提醒我们,人类活动已具备改变地球基本参数的能力。”

五、争议与展望:工程利弊的再平衡

尽管研究揭示了水坝的深远影响,但学界对其评价存在分歧:

- 支持方:认为这是人类首次量化工程活动对地球自转的直接影响,为气候变化适应提供了新视角。

- 反对方:指出水坝建设同时带来生态破坏(如鱼类洄游阻断)和地质风险(如诱发地震),需权衡利弊。

未来研究方向包括:

- 动态监测:利用卫星重力数据(如GRACE任务)实时追踪水坝蓄水的质量迁移。

- 模型优化:将水坝变量整合至IPCC海平面预测模型,提高准确性。

- 政策联动:推动水坝建设与生态补偿机制结合,减少负面效应。

结语:人类世地球的“新物理”

从冰川融化到地下水超采,再到如今的水坝蓄水,人类正以前所未有的方式重塑地球的物理特征。这项研究不仅是一次科学突破,更是一记警钟——在追求发展的同时,我们必须重新审视自身对地球系统的干预能力。正如瓦伦西奇所言:“地球仍在转动,但它的轴心已不再是我们以为的那个。”