一、当浏览器不再是”窗户”:一场静默的互联网入口革命

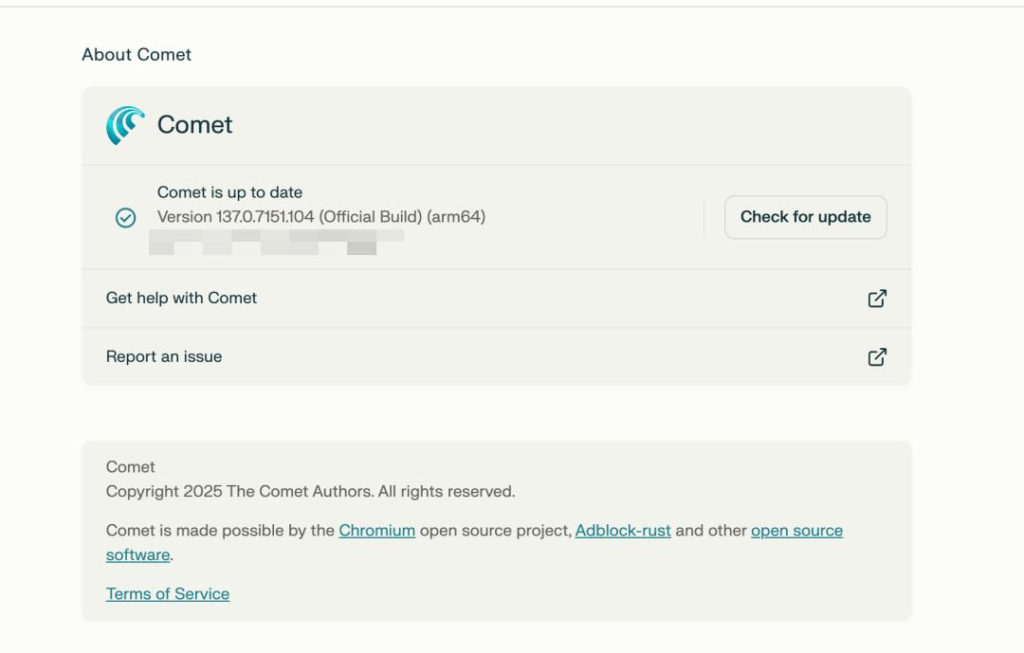

2025年7月,当全球科技媒体聚焦OpenAI即将推出的浏览器传闻时,一家估值已超10亿美元的AI独角兽Perplexity悄然掷出重磅炸弹——Comet浏览器。这款定价200美元/月的AI Agent原生浏览器,正试图用”从浏览到思考”的颠覆性理念,重新定义人类与互联网的关系。

不同于传统浏览器作为”信息窗户”的定位,Comet将自己定义为”数字思考伙伴”。其核心创新在于将分散的网页标签页转化为统一智能体可操作的”记忆空间”,用户不再需要手动切换页面检索信息,而是通过自然语言指令让AI完成跨页面分析、决策甚至执行操作。这种范式转移,直接挑战了Chrome统治浏览器市场18年的底层逻辑。

二、解构Comet:AI Agent浏览器的”三体”突破

1. 情境感知:打破信息孤岛的”神经中枢”

传统浏览器中,每个标签页如同独立房间,用户需自行串联信息。Comet的侧边栏助手则像安装了”脑机接口”,能实时理解所有打开页面的内容语境。测试显示,当用户同时浏览电商参数、评测视频和论坛反馈时,Comet可自动关联数据生成对比表格,并标注出隐藏在YouTube字幕中的关键参数差异——这种多模态情境理解能力已超越现有AI浏览器的单页分析水平。

2. 代理执行:从”工具”到”数字员工”的进化

Comet的颠覆性在于赋予AI真正的行动力。用户只需说”把PDF第三章的市场数据填入Google Docs报告,并标出增长率异常值”,AI便会自动完成跨平台数据搬运、格式适配甚至战略建议生成。这种无需切换应用的连续操作,本质上已将浏览器转变为”自动化工作流引擎”。更激进的是,Comet支持本地化Agent执行,敏感操作如修改邮箱设置时,数据全程不离开用户设备。

3. 环境重构:浏览器作为”认知操作系统”

Comet彻底重构了人机交互界面。主页不再是网址导航栏,而是类似智能手机桌面的APP化布局;标签页管理被整合进”浏览会话”系统,用户可随时回溯完整的思考路径。这种设计哲学直指Arc浏览器的失败症结——不是功能太少,而是未能建立新的用户心智模型。Perplexity通过兼容Chrome扩展的务实策略,在激进创新与用户习惯间找到了平衡点。

三、精英定价背后的商业悖论:200美元门票值不值?

Comet的争议焦点在于其”选择性民主”策略:仅向200美元/月的Perplexity Max订阅用户开放,普通Pro用户需排队等待。这种”精英主义”路线在社交媒体引发轩然大波,但背后暗含精明的商业逻辑:

- 技术验证阶段:高定价筛选出愿意为生产力付费的核心用户,避免免费模式下的功能滥用

- 生态培育成本:训练AI理解复杂工作流需要海量真实交互数据,早期用户实质充当”训练师”角色

- 差异化竞争:与免费集成的Gemini Chrome形成区隔,建立高端专业市场护城河

不过,历史经验表明,Arc浏览器曾因学习曲线陡峭导致普及失败。Comet必须证明其价值能覆盖200美元的溢价——例如帮助咨询顾问节省5小时/天的调研时间,或使学术研究者效率提升300%。否则,高昂门槛可能将其困在”小而美”的利基市场。

四、未来战场:三种路线的终极对决

当前AI浏览器赛道已分化出三大流派:

| 路线类型 | 代表产品 | 核心逻辑 | 瓶颈 |

|---|---|---|---|

| 工具增强派 | Gemini Chrome | AI作为附加功能 | 未改变基础交互范式 |

| 代理执行派 | Manus AI | 云端自主操作 | 依赖网络延迟与隐私风险 |

| 环境重构派 | Comet | 浏览器即AI环境 | 用户习惯迁移成本高 |

Comet选择的最激进路线,实则押注了两个趋势判断:

- 浏览器将取代OS成为首要入口:随着WebAssembly等技术成熟,浏览器内可运行复杂应用

- 注意力经济转向认知经济:用户付费意愿从节省时间转向提升决策质量

若成功,Comet或将引发连锁反应——微软必应浏览器可能加速整合Copilot Agent,谷歌则需重新定义Chrome OS的价值主张。

五、彗星悖论:耀眼登场还是转瞬即逝?

Comet的命名暗含双重隐喻:既是划破夜空的革新者,也可能如彗星般短暂闪耀。其真正的考验在于:

- 技术可持续性:能否持续优化AI理解复杂指令的准确率(当前约83%)

- 商业可扩展性:200美元模式能否向下兼容中小企业市场

- 生态可延展性:能否吸引开发者为”AI环境”开发专属插件

在测试中,Comet已暴露出早期产品的典型问题:偶尔误读表格数据关联性、对冷门网站内容理解偏差等。但正如Perplexity CEO所言:”我们不是在改进浏览器,而是在重新发明’上网’这件事。”

这场革命的结果将取决于一个根本命题:当AI能替我们阅读、思考甚至决策时,人类究竟需要怎样的数字生存界面?Comet的答案或许不完美,但它至少让整个行业看到了另一种可能——不是用AI装饰窗户,而是将整个互联网变成可对话的智能体。

(完)