一、智能眼镜的”光明”与”阴影”

2025年,AI眼镜被视为继智能手机后的下一代交互终端。小米、雷鸟、苹果等厂商竞相推出产品,主打AI语音交互、AR显示等功能。然而,在这场技术狂欢中,一个被忽视的群体逐渐浮出水面——中国近7亿视力受损人群(含近视、远视、散光等)。

爱范儿的实测报告显示,主流AI眼镜的配镜服务存在显著局限:近视超过-600度、远视超过+800度后,可选方案大幅减少;部分品牌(如雷鸟Air 3)甚至完全依赖官方渠道,第三方镜片适配困难。这意味着,数亿高度近视用户可能面临”看得见设备,看不见屏幕”的尴尬。

二、配镜现状:便利背后的妥协

1. 主流品牌的解决方案对比

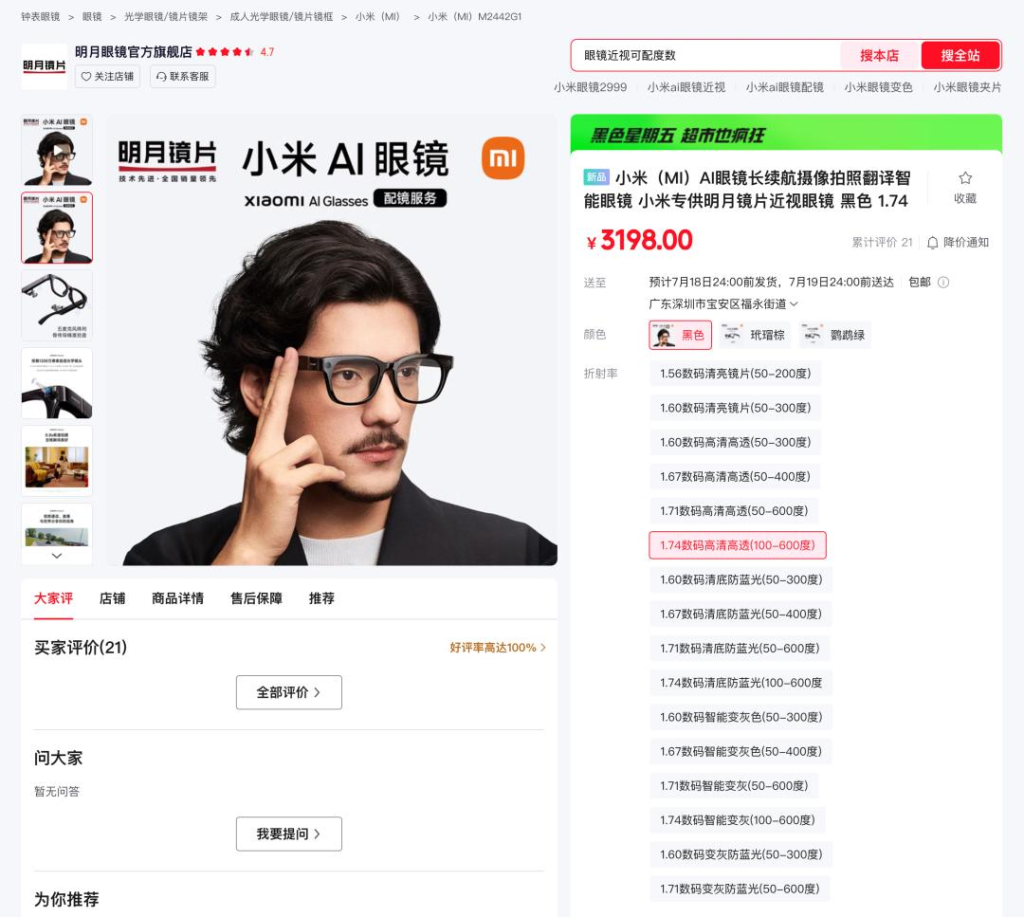

- 小米智能眼镜:与明月眼镜合作,提供免费验光福利,但线上配镜最高仅支持-600度,且电致变色镜片无法叠加屈光功能。

- 雷鸟V3系列:支持-2000度至+850度的高范围配镜,但需通过京东官方渠道定制,价格高达2499元起。

- 苹果Vision Pro:依赖蔡司光学插件,度数覆盖-1050至+625度,但镜片反光问题影响沉浸感。

- 雷鸟Air 3s:后挂式镜片支持-1000至+800度,但缺乏独立购买渠道,后期维护成隐患。

2. 用户的真实困境

一位高度近视用户向爱范儿反馈:”验光单参数复杂(含散光、轴位等),但多数品牌仅支持基础度数匹配。若选择第三方镜片,可能面临兼容性风险。”更关键的是,AR显示技术依赖光波导镜片,多层结构易导致光线折射偏差,进一步加剧近视用户的视觉疲劳。

三、技术矛盾:显示与矫正的”零和博弈”

智能眼镜的显示原理要求光线通过镜片精准投射至视网膜,而近视镜片需对光线进行发散矫正。两者叠加后,可能出现以下问题:

- 光学干扰:屈光镜片与光波导镜片的折射率差异导致画面畸变。

- 空间限制:轻量化设计压缩了镜片厚度,难以容纳复杂光学结构。

- 成本与普及的冲突:定制化镜片生产成本高昂,厂商倾向提供”一刀切”方案。

影目Air 3尝试的”阵列光波导蚀刻”技术虽能实现个性化矫正,但仅适用于-600度以下近视,且良品率低。这暴露了行业现状:技术普惠性与商业可行性难以兼得。

四、未来出路:从”可选服务”到”刚性需求”

要让AI眼镜真正走向大众,厂商必须将视力矫正纳入核心设计:

- 模块化光学系统:参考蔡司光学插件,开发可拆卸、兼容高阶像差矫正的镜片组件。

- 跨界合作:与眼科医疗机构共建数据库,利用AI算法优化镜片设计(如动态光学校准)。

- 政策推动:借鉴智能手机无障碍标准,将”视力适配能力”纳入智能穿戴设备认证体系。

Meta的尝试值得借鉴:Ray-Ban Meta通过第三方渠道(如VR WAVE)提供低价处方镜片,将配镜成本从450美元压降至90美元。这种”开放生态”模式或将成为行业范式。

五、结语:科技的温度在于”看见每一个人”

当厂商热衷于宣传AI眼镜的”未来感”时,不应忘记:技术的价值从不取决于参数,而取决于能否被最广泛的人群使用。中国青少年近视率已达51.9%,全球视力受损人口超22亿——如果智能眼镜无法跨越这副”光学门槛”,所谓的”普惠革命”终将成为少数人的特权。

正如爱范儿主编所言:”我们需要的不是为近视用户定制100种镜片,而是一种能适配所有视力的技术范式。”这不仅是商业命题,更是科技伦理的必答题。