随着2025年暑期来临,未成年人网络使用时间大幅增加,各类电信网络诈骗案件也进入高发期。近期,多地反诈中心和互联网平台监测到大量针对未成年人的新型诈骗手段,特别是以”免费送游戏皮肤”、”退坑送账号”等为诱饵的骗局层出不穷。本文将系统梳理当前针对未成年人的主要诈骗套路,提供实用识别技巧,并从家庭、学校和个人三个层面给出全面防护建议,帮助青少年度过一个安全、快乐的暑假。

当前高发的五类未成年人诈骗套路

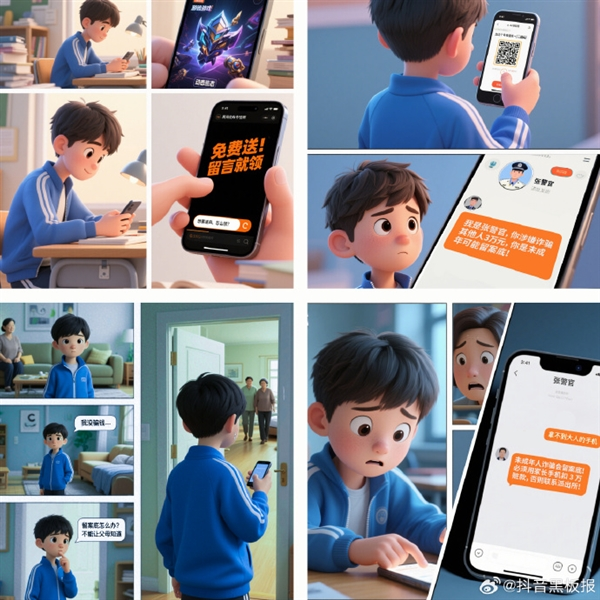

游戏相关诈骗已成为暑期未成年人受骗的”重灾区”。诈骗分子通常伪装成游戏主播或资深玩家,在短视频平台评论区发布”免费送皮肤”、”退坑送号”等诱人信息。一旦未成年人联系,便会以”激活费”、”验证费”等名义诱导其使用家长手机转账,或通过屏幕共享窃取支付密码。更隐蔽的手法是以”解除防沉迷限制”为幌子,诱骗未成年人提供家长微信或支付宝账号及密码。据案例显示,曾有小学生被诱导下载远程控制软件,导致家长账户被转走1.4万余元。

冒充公检法诈骗对未成年人心理威慑极大。诈骗分子通过短视频平台或游戏社区锁定目标后,转移到QQ、微信等平台,随即假冒警察、律师等身份,以”涉嫌违法”、”账户异常”等名义恐吓未成年人。常见话术包括声称受害人”诈骗了他人3万元”,威胁要从父母手机扣款”证明清白”,否则将”留案底”或”联系派出所抓捕”。初中生冯某就因参加虚假明星签名活动,被冒充警察的诈骗分子以”网络安全”为由骗走4999元。

虚假追星活动专门利用青少年的偶像崇拜心理。诈骗分子冒充明星助理、后援会管理等身份,以”获取签名照”、”参与打榜”为名诱导未成年人加入虚假粉丝群。初期可能给予小额返利获取信任,随后以”系统故障需解冻”等理由要求大额转账。中学生小周就因参与”明星助力”任务,在获得200元佣金后被骗缴纳6686元”解冻费”。更恶劣的是,有诈骗分子伪装成明星本人,以”隐私泄露”为由敲诈未成年人,上海12岁的小李因此被骗转账1.1万元。

社交工程诈骗利用未成年人情感弱点实施犯罪。”冒充熟人借钱”是典型手法,诈骗分子盗取QQ、微信账号后,以同学名义发送”家人住院急需用钱”等求助信息。中学生小张就因轻信”同学小李”的借款请求,扫码转账5000元后发现对方账号被盗。另一种形式是”红包返利杀鱼盘”,在群聊中发布高额返利信息,再以”手续费”、”保证金”等名义层层诱导转账。

个人信息窃取诈骗危害同样不容忽视。诈骗分子以”问卷调查送礼品”、”测试游戏账号价值”等为由,诱骗未成年人提供身份证号、家庭住址等敏感信息。这些信息可能被用于后续精准诈骗或非法交易。福建省公安厅特别提醒,任何情况下都不应向陌生人提供身份证号、手机号、银行卡号等信息。

诈骗剧本的四个关键识别特征

识破诈骗需要把握其共性特征。所有诈骗剧本通常包含四个关键环节:首先是”利诱”,以免费福利、高额回报等吸引注意力;其次是”隔离”,要求单独沟通、保密,切断受害人与亲友的联系;再次是”施压”,制造紧急状况或法律后果,迫使快速决策;最后是”收割”,引导转账或获取支付密码。未成年人一旦发现交流中出现这些元素,应立即终止联系并告知家长。

异常沟通方式是识别诈骗的重要信号。正规机构从不通过电话或社交软件处理案件、索要密码或要求转账。若对方拒绝视频验证身份,或提供的证件图片模糊不清,极可能是诈骗。河北省高碑店市人民法院总结的”三不二要”口诀明确指出:不轻信陌生来电、不点击不明链接、不透露支付密码;要核实信息真伪、要及时报警求助。

非正规支付要求暴露诈骗本质。无论对方借口多么合理,只要要求向个人账户转账、购买虚拟币充值,或通过非官方平台交易,都属高危行为。家长应教育孩子牢记:正规交易无需”解冻费”,真福利不会要求”先付款”,任何索取短信验证码的行为都是诈骗。

技术手段滥用增加识别难度。现代诈骗常借助屏幕共享、远程控制等工具实施犯罪。未成年人需明白:真正的客服不会要求下载TeamViewer等远程软件,游戏官方也从不需要玩家”共享屏幕验证身份”。一旦对方提出此类要求,应立即停止操作并报警。

家庭防护的三道防线构建

技术屏障是防范诈骗的第一道防线。抖音等平台提供的”未成年人模式”能有效限制社交互动和支付功能,从源头阻断诈骗接触。家长还应做到:为儿童电话手表设置使用限制,关闭免密支付功能,设置转账延迟到账,定期检查设备安装的APP。天津市反电信诈骗中心建议,家长微信支付宝应开启”24小时到账”功能,为追回资金争取时间。

亲子反诈教育需要常态化开展。家长应定期与孩子讨论最新诈骗案例,重点培养”四不轻信”意识:不轻信陌生人信息、不轻信高回报诱惑、不轻信紧急求助、不轻信不明链接。更为关键的是建立开放沟通机制,让孩子明白遭遇威胁时应第一时间求助,而非隐瞒。天元警方特别提醒,家长要保管好支付密码,避免孩子受骗后进行大额转账。

家庭财务管控是最后的保障。家长需定期检查账户流水,发现异常及时冻结;将孩子零花钱存入专用账户,限制单笔交易额度;重要银行卡不与手机支付绑定。福建省公安厅建议下载国家反诈中心APP,及时获取预警信息。一旦发现被骗,立即拨打110或96110专线报警,保存聊天记录和转账凭证。

未成年人自我保护的四项核心能力

信息甄别能力是防诈基础。面对网络信息,未成年人应养成”听、观、辨”习惯:听其言是否合理,观其行是否矛盾,辨其要求是否合法。延安市安塞区人民检察院提醒,对网络上”无门槛高收益”兼职、”收费破解防沉迷”等信息,要保持高度警惕。

隐私保护意识必须牢固树立。西藏网信办强调,身份证号、家庭住址、支付密码等信息绝不能向陌生人提供。在非必要情况下,即使学校或游戏平台也不应获取完整个人信息。家长应教育孩子:网络身份与现实身份要适当分离,避免使用真实姓名、学校照片作为社交账号头像。

应急反应能力能最大限度减少损失。当意识到可能受骗时,未成年人要克服恐惧心理,立即执行三步应对法:停止一切操作并截图保存证据→立即告知家长或老师→拨打110报警。记住:真正的警察永远不会阻止你向父母求助,也不会要求”保密调查”。

健康上网习惯是根本防护。长春新区人民法院建议,未成年人应保持良好生活方式,”少和电脑、手机纠缠,多去拥抱大自然”。适度游戏、理性追星、警惕网络交友,避免过度沉迷某一网络活动而降低判断力。家长可通过亲子阅读、户外运动等转移孩子注意力,减少网络依赖。

电信网络诈骗严重威胁青少年身心健康,需要全社会共同防治。随着AI换声、深度伪造等技术的出现,诈骗手段将更加隐蔽。只有家庭、学校、平台和司法机关形成合力,持续更新防护策略,才能为未成年人构筑坚实的反诈”防火墙”,让他们在享受科技便利的同时,远离诈骗陷阱的危害。