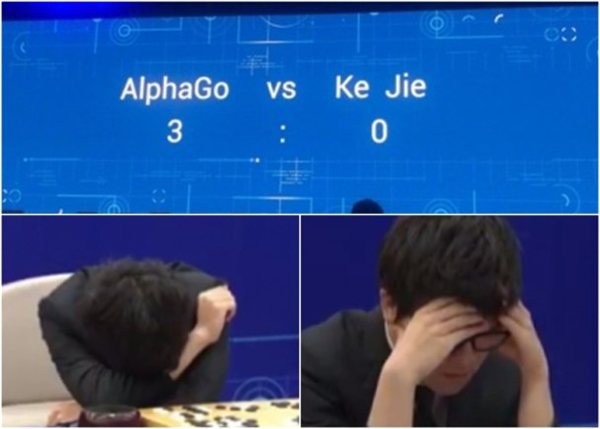

2017 年,李世石与 AlphaGo 的围棋对战落下帷幕,人类顶尖棋手以 1:4 的比分落败;同年,柯洁与 AlphaGo 的三番棋对决以 0:3 告终,镜头记录下这位少年棋王伏在桌前泣不成声的瞬间。那时,围棋界悄然迎来转折点 ——AI 从此坐稳了 “棋王” 宝座,人类在这项承载千年智慧的运动中,逐渐退居 “挑战者” 角色。

十二年后的 2025 年 7 月,日本东京的 AtCoder 世界巡回赛决赛现场,一场特殊的人机对决上演了截然不同的结局。当波兰程序员 Psyho 提交最后一版代码,屏幕上的评分数字定格时,现场响起了久违的欢呼:人类选手以更优的算法策略战胜了 OpenAI 的内部模型,终结了 AI 在高端编程竞技中近乎垄断的连胜纪录。

一场横跨十小时的 “机器指挥战”

AtCoder 世界巡回赛的这场决赛,从一开始就被赋予了 “人机对抗” 的特殊意义。作为全球顶尖的编程赛事,主办方特邀 12 位人类顶尖选手与 OpenAI 的内部模型同台竞技,而比赛规则堪称 “极简中的极致”—— 十小时内,所有人围绕同一道编程题展开角逐,最终以算法的优化程度决胜负。

这道题的设定充满想象力:选手需扮演 “指挥官”,在一片复杂区域内规划数千个机器人士兵的移动路径。每个机器人有固定的移动逻辑,区域中不仅有天然墙体阻碍,选手还能自主建造墙体改变地形。核心挑战在于:如何避免机器人 “堵车”、减少绕路,在有限时间内找到最优解。

“这不是简单的 ‘ 写代码 ‘,更像在设计一套动态的城市交通系统。” 赛事解说员在直播中强调,”天然墙体、可建造墙体、机器人数量与移动规则交织,让问题拥有近乎无限的解空间。选手比拼的不是速度,而是对复杂系统的洞察力与策略创造力。”

十小时拉锯战:AI 的闪电战与人类的持久战

比赛开始的第一个小时,AI 就展现了其标志性的 “闪电战” 风格。依托超强的算力,它在短时间内测试了数百万种基础路径组合,迅速输出了一套效率惊人的解,评分直接突破 5000 亿分,遥遥领先所有人类选手。

“AI 像个数据刷子,上来就把基础分拉满了。” 一位观赛的程序员在社交平台感叹。彼时,包括 Psyho 在内的人类选手还在草稿纸上绘制路径模型,屏幕上的代码框仅有零星几行。

但转折点出现在第三个小时。当 AI 陷入 “算力瓶颈”—— 其基础路径组合的优化空间逐渐收窄时,人类选手开始发力。Psyho 率先提交了第一版带 “墙体策略” 的代码:他在机器人必经的狭窄通道旁建造了一道斜向墙体,利用物理阻隔引导机器人 “排队” 通过,避免了交叉拥堵。这一策略让评分提升近 30%,将与 AI 的差距缩小至千亿分以内。

更戏剧性的变化发生在第七小时。AI 突然改变策略,尝试引入墙体设计,但似乎陷入了 “思维定式”—— 它建造的墙体总是遵循对称结构,导致部分机器人在拐角处出现新的拥堵。而 Psyho 则展现了人类独有的 “灵感跳跃”:他放弃对称布局,在区域中心建造了一道 “之字形” 墙体,像给机器人开辟了一条 “快速公交道”,评分首次反超 AI。

现场解说员激动地提高了音量:”人类选手用不对称思维打破了僵局!这不是算力能算出来的策略,更像一种 ‘ 直觉性设计 ‘。”

然而,AI 的调整能力同样惊人。第八小时,它突然放弃对称结构,借鉴人类的 “分区域引导” 思路,评分再次反超。此时,距离比赛结束仅剩两小时,不少观众已经开始感叹:”AI 还是更稳。”

46 分钟的绝杀:退休程序员的 “最后一道防线”

当所有人以为 AI 将锁定胜局时,Psyho 做出了一个出乎所有人意料的决策 —— 推倒部分已建墙体,重新设计 “动态通道”。

他发现,机器人在接近目的地时的 “最后十米” 最容易拥堵,与其用墙体强制引导,不如保留一定的 “弹性空间”。通过在终点前设置 “缓冲区域”,让机器人自主调整顺序,反而减少了碰撞概率。这一策略看似 “反直觉”,却在模拟测试中展现了奇效。

比赛结束前 46 分钟,Psyho 提交了最终版本。评分系统显示,他的算法将机器人整体移动效率提升了 0.3%—— 在动辄千亿分的基数下,这 0.3% 的提升足以让他超越 AI,以微弱优势登顶。

“那一刻,直播间的弹幕像烟花一样炸开。” 一位观众回忆,”有人刷 ‘ 人类之光 ‘,有人发 ‘ 柯洁没完成的,他做到了 ‘,还有人把奥特曼的表情包 P 上 ‘ 恭喜 Psyho’ 的字样。”

这位突然爆红的波兰程序员,身上藏着太多反差感。他曾效力于 OpenAI,参与过《DOTA2》AI 的研发,甚至在表演赛中击败过人类世界冠军;他是数独、拼图等智力竞技的多项冠军得主;如今却在社交平台的个人简介上写着 “已退休,生活就是假期”。

面对网友 “要不要复出工作” 的追问,Psyho 幽默回应:”除了偶尔当人类的 ‘ 最后一道防线 ‘,我对上班没兴趣。”

胜利的意义:不是打败 AI,而是找到人类的不可替代性

这场编程对决的胜利,被网友称为 “人类在 AI 时代的一次精神反攻”。但细究背后的逻辑,它更像一次对 “人机关系” 的重新注解 ——AI 擅长在规则明确、数据充足的领域快速迭代,而人类在复杂系统中 “跳跃式思考”” 反直觉创新 ” 的能力,仍是不可替代的优势。

正如 AI 研究者李飞飞所言:”围棋的棋盘是固定的 19×19 格,规则清晰,AI 可以通过穷尽算力掌握所有可能性;但编程中的策略设计、现实世界的问题解决,往往没有标准答案,需要的是 ‘ 从 0 到 1’ 的创造力。”

从柯洁的泪到 Psyho 的笑,十年间,人类与 AI 的对抗早已跳出 “胜负输赢” 的框架。当 AlphaGo 统治围棋后,人类棋手开始研究 AI 的棋路,推动了围棋战术的革新;当编程 AI 能快速生成基础代码时,程序员们正将精力转向更复杂的系统设计。

Psyho 在赛后采访中说:”我不是在和 AI 作战,而是在和它一起探索 ‘ 最优解 ‘ 的边界。我的优势,或许只是比它多了一点 ‘ 不按常理出牌 ‘ 的勇气。”

这场胜利,终究不是人类对 AI 的 “终结战”,而是一次温柔的提醒:在算力与算法之外,人类的灵感、韧性与创造力,永远是文明向前的独特引擎。而那些在对抗中迸发的智慧火花,才是人机共存时代最珍贵的礼物。