上海,AI乐观主义的中心

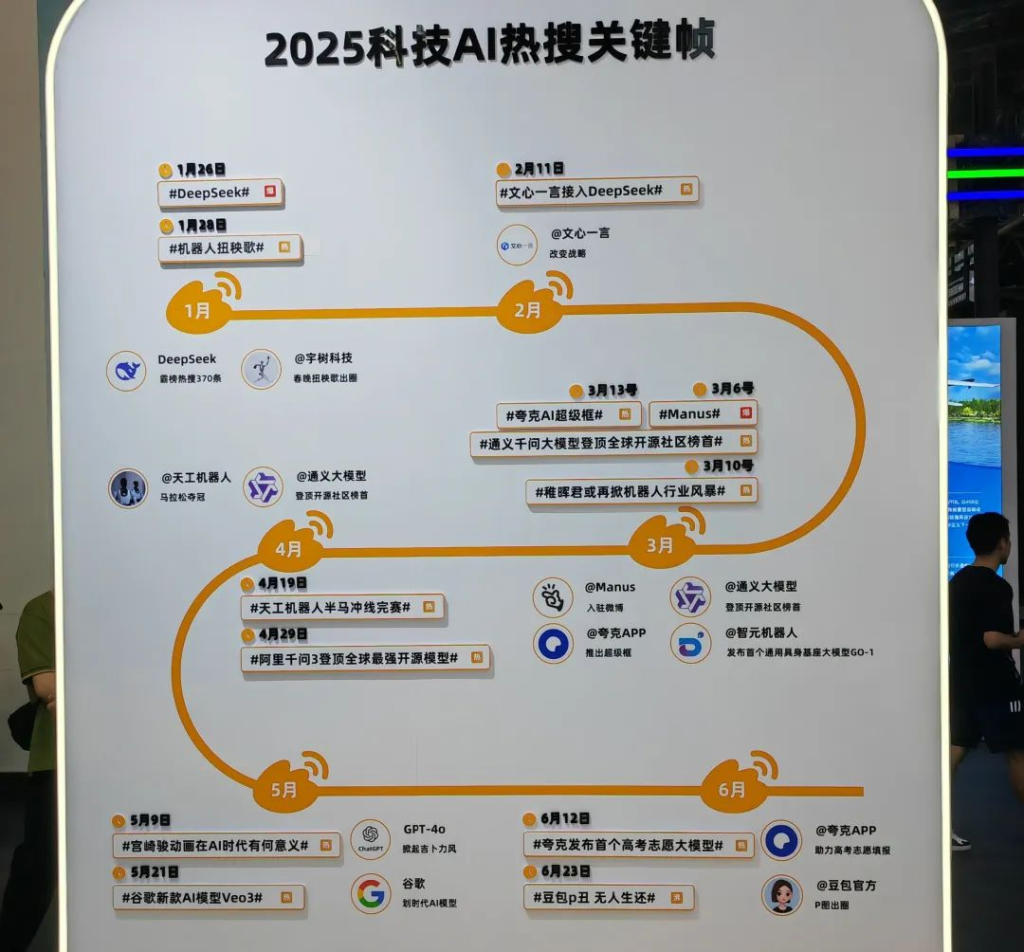

2025年的上海,空气中似乎弥漫着一种独特的兴奋感。从世界人工智能大会(WAIC)的火爆现场到街头巷尾关于大模型的讨论,技术、资本与人的活力交织成一幅充满希望的图景。过去半年,DeepSeek的爆火不仅点燃了国内创投生态,更让普通人、创业者和企业看到了参与AI革命的切实机会。尽管行业不乏“恶意营销”的浮躁,但真实的好消息正在浮现:客户需求爆发、边缘创新崛起、人机协作深化——这是一个技术普惠、想象力解放的时代,也是一个重新定义“成功”的转折点。

从“无所不能”到真实需求:AI落地的冷与热

1. 营销狂欢下的理性回归

7月初,与软件上市公司高管的对话揭示了AI行业的微妙现状:自媒体铺天盖地的“颠覆性”“全球首创”宣传,让客户对AI形成了“无所不能”的过高期待。某企业技术负责人无奈表示:“友商宣传方案里承诺的功能,实际根本做不到,但客户会直接质问我们为什么不行。”这种“恶意营销”虽令人头疼,却意外推动了市场教育——客户开始主动为AI预留预算,甚至无需明确场景。

数据显示,2025年春节后,中小企业对AI的投入显著增长。许多客户将数十万甚至上百万预算投入模糊需求中,只为探索可能性。这种“边缘欲望”的释放,恰恰印证了AI渗透的深度:技术不再局限于实验室或巨头手中,而是成为大众触手可及的工具。

2. WAIC:中国AI产业的成人礼

7月底的WAIC大会创下多项纪录:800多家参展企业(首届的5.5倍)、3000余项产品亮相、线下观众超35万人。连续8年参会的旷视前总裁付英波感慨:“WAIC从婴儿长成了少年。”这一成长背后是DeepSeek等大模型能力的指数级提升,以及应用层信心的爆发。投资人观察到,2023年资本几乎垄断于“六小虎”大模型赛道,而2025年,应用层创业迎来春天——风险投资开始流向更务实的解决方案。

大会现场,机器人队伍的壮大尤为醒目:从客服助手到品牌营销专家,AI“数字员工”开始规模化进入职场。这种“非人类组织”的崛起,标志着人机协作从概念走向现实。

想象力的安放:小众需求与普惠创新

1. 从“工具”到“伙伴”:AI满足情感与个性需求

WAIC上,一款能讲笑话的AI左宗棠数字人引发围观。尽管文言文笑话令人费解,但这类尝试揭示了AI的新角色——不仅是效率工具,更是情感陪伴者。更有趣的案例来自“不切实际”团队的调酒机器人:用户只需描述“月亮的味道”或“风中的期待”,大模型便能将其转化为个性化配方。参与者形容:“喝的不是酒,是心境的映照。”

类似创新层出不穷:AI调香师根据情绪调配香氛,AI珠宝设计师将抽象灵感转化为实物,甚至“小鹿光年”等产品帮助老年人撰写个人回忆录,呼应诺贝尔文学奖得主对个体叙事缺失的批判。这些应用证明,AI正在填补传统技术忽视的“柔软地带”。

2. 低门槛革命:人人都是产品经理

技术民主化是另一大亮点。出门问问创始人李志飞指出,AI编码工具让个人开发者无需融资即可完成原型设计,“创业逻辑被彻底改变”。智能硬件服务商CTO观察到,客户需求变化极快且充满创意,“厂商几乎跟不上节奏”。开发一款App的难度如今接近写公众号文章,技术门槛的降低释放了被压抑的想象力。

例如,虚拟实习、AI游戏教练、精准匹配的活动平台等应用,均源自非专业人士的灵光乍现。一个设计师感慨:“过去不敢想的项目,现在团队两人就能启动。”这种“边缘创新”的繁荣,正在重塑商业范式——普通人无需依赖大公司,即可成为产品定义者和创业者。

人机共生:数字员工与“非人类”组织管理

1. AI员工:从工具到同事

软件开发商的角色正从“工具提供者”转变为“员工供应商”。展会上,AI数字人教练、工厂检修员、品牌营销宗师等角色层出不穷,评价标准直指人类职场——“情商高、聪明、能干活、便宜”。某企业直言:“未来不再购买功能,而是雇佣数字专家。”

这种转变背后是AI能力的进阶。研究学者张笑宇提出颠覆性观点:AI将成为比人类更聪明的“另一高级智慧物种”,而人类需学会管理“非人类组织”。尽管这一愿景仍具争议,但WAIC现场已现雏形:中年技术专家与AI协作解决问题,“年轻崇拜”的泡沫被实力导向取代。

2. 反年龄焦虑:实力主义的回归

与部分圈子渲染的“唯年轻人论”相反,WAIC的实际参与者以中年人为主。演讲者、创业者乃至参会者中,“老登”(网络戏称的中年人)是绝对中流砥柱。一位投资人调侃:“贴标签式的年轻崇拜,不过是商业动员的噱头。”当AI技术进入真实商业社会,产品力与专业度才是核心竞争力——这为各年龄段从业者提供了公平赛道。

上海的好消息,中国的新叙事

上海的AI热潮传递出一个清晰信号:技术狂热逐渐沉淀为理性繁荣。尽管存在营销泡沫与焦虑情绪,但客户预算的增长、边缘需求的爆发、人机协作的深化,共同构成了真实的好消息。

在这个时代,AI不再是遥不可及的颠覆者,而是融入日常的伙伴;创业门槛的降低让想象力得以安放;而“非人类组织”的崛起则推动社会重新定义生产关系。正如一位参会者所言:“过去我们担心被AI取代,现在更期待与它共同创造。”上海的故事,或许正是中国AI走向普惠与多元的未来缩影。