——从香港聆讯到内地诉讼,宗庆后身后财产分配悬念持续

【核心提要】

- 香港聆讯仅是”前哨战”:8月1日香港高等法院内庭聆讯仅几分钟便结束,三方律师代领裁决书,但核心争议需回归杭州法院审理。

- 百亿资产焦点在杭州:建浩公司持有的汇丰银行账户及其他银行资产(据推测与娃哈哈体系相关)成为争夺核心,香港账户提款权被临时冻结。

- 家族信托为何难产?:宗庆后2024年2月离世前已规划三方离岸信托(每方7亿美元),但宗馥莉作为设立人始终拒绝签署最终文件,导致信托架构悬而未决。

- 内地诉讼成关键:杭州中院与浙江高院已受理原告方(宗庆后非婚生子女)起诉,若裁决不利宗馥莉,其可能失去建浩公司控制权及关联资产。

香港聆讯:几分钟裁决背后的”未竟之局”

8月1日下午4点,香港高等法院一场内庭聆讯引发外界关注。这场被外界视为宗庆后家族财产纠纷”重要节点”的听证会,实际仅持续数分钟便宣告结束——原告宗继昌、宗婕莉、宗继盛三人与被告宗馥莉、建浩公司均未亲自到场,仅由双方代理律师领取裁决书。

时代财经获取的裁决文件显示,香港法院并未对财产归属作出最终判决,而是针对建浩公司持有的香港汇丰银行账户及其他银行资产下达临时禁令:在杭州诉讼有结果前,宗馥莉不得擅自提款或转移资金,并需披露账户最新余额、资产流向及完整收支记录。这一裁定虽限制了宗馥莉对部分资产的操作权限,但并未否定其当前法律地位,更未触及核心争议——宗庆后生前规划的家族信托为何迟迟未能落地?

值得注意的是,本次聆讯的裁决书仅是程序性文件,真正的”决战”已转移至内地司法体系。由于协议中明确约定管辖权归属杭州法院,香港法院更多扮演辅助角色,提供临时性救济措施。

争产时间线:从信托规划到对簿公堂的17个月博弈

回溯宗庆后离世前后的家族动态,这场遗产争夺战的伏笔早已埋下。

2024年1月底:信托计划的雏形

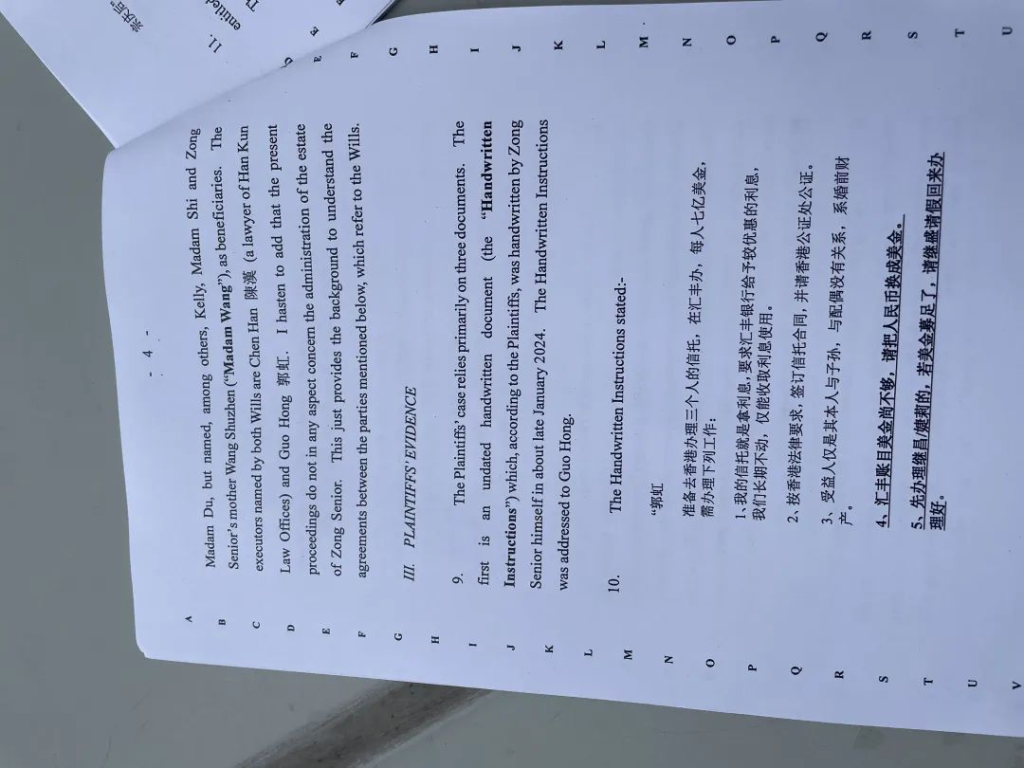

据裁决书披露,宗庆后在去世前一个月(2024年1月底)已着手安排身后事。他手写指示要求在香港汇丰银行为三名非婚生子女(宗继昌、宗婕莉、宗继盛)设立信托,每人分配7亿美元本金,仅允许提取利息收益,本金永久保留。该计划明确要求信托为”婚前财产”,与配偶无关,并指定汇丰银行处理相关手续。

2024年2月2日:遗嘱与信托委托密集签署

宗庆后去世前3天(2024年2月2日),其法律行动达到高峰:

- 两份遗嘱:一份针对离岸资产(未包含建浩公司),另一份覆盖中国内地在岸资产。两份遗嘱均未将三名非婚生子女的母亲杜建英列为受益人,但明确宗馥莉(独女)、施幼珍(配偶)及宗庆后母亲王树珍为受益人。遗嘱执行人为汉坤律师事务所陈汉及郭虹。

- 家族信托委托:宗庆后签署委托书,授权宗馥莉以设立人身份为三名子女分别成立三个境外信托(信托A/B/C),对应受益人为宗继昌、宗婕莉、宗继盛及其后代,信托利益定性为”婚前个人财产”。值得注意的是,这些信托被设计为”不动本信托”——资产本金(包括汇丰账户及其他银行资产)永久锁定,仅分配固定利息。

- 建浩公司股权转移:同一天,宗馥莉签署中文确认函,接替宗庆后成为建浩公司唯一股东。该公司注册于英属维尔京群岛,持有汇丰银行账户(标的财产)及其他银行账户资产(如高盛、渣打等机构的存款),本质上是宗庆后代持资产的工具。

2024年2月25日:宗庆后离世,信托计划陷入停滞

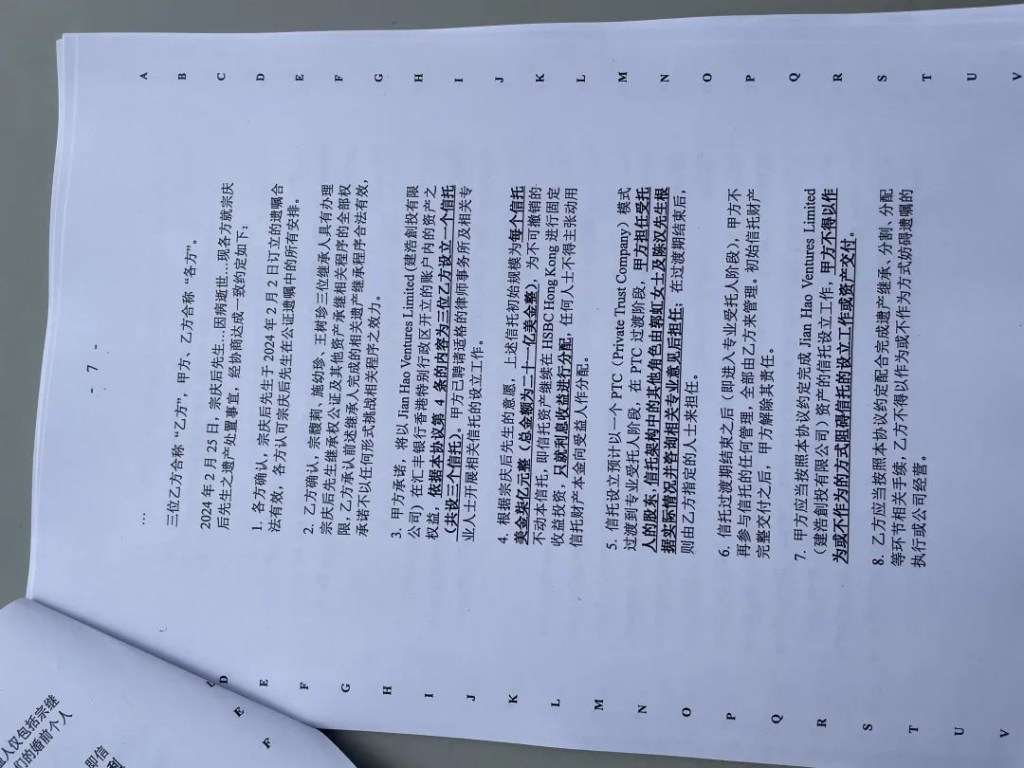

宗庆后突然病逝后,原本规划中的家族信托未能按预期推进。尽管三方在3月14日签署《协议》确认遗嘱有效性,并约定由宗馥莉以建浩公司香港汇丰账户资产为基础设立三个7亿美元信托,但后续操作频频受阻。

2024年6月至12月:文件签署僵局

- 6月18日:陈汉团队准备好离岸信托文件,要求确定信托财产范围并转移资产至汇丰信托账户,但宗馥莉方以”未达成一致”为由拒绝推进。

- 6月25日-7月23日:信托公司提交信托契据草案及资产转移表格,宗馥莉始终未签字。

- 8月13日:宗馥莉突然更换信托服务商,引发原告方不满,双方就信托公司选择爆发争议。

- 12月14日:宗馥莉通过律师明确表态:不认可父亲手写指示的法律效力,拒绝修改信托契据草案,并警告若原告起诉将暂停信托设立。

2024年12月27日-2025年7月:内地诉讼全面启动

因香港协议包含管辖权条款,原告方于2024年12月27日向杭州市中级人民法院提起诉讼,将建浩公司列为第三方。2025年7月8日,浙江省高级人民法院正式立案,标志着这场争产战的核心战场转向内地。

争议焦点:家族信托为何成为”死结”?

纵观整个纠纷,宗庆后生前规划的境外家族信托始终未能落地,成为双方矛盾的核心。

根据公开信息,宗庆后2024年2月委托宗馥莉设立的三个信托,本应是其非婚生子女的主要受益来源——每方7亿美元本金(合计21亿美元),通过汇丰银行进行低风险固定收益投资,利息用于子女生活保障,本金则作为”安全垫”永久留存。但宗馥莉作为设立人兼执行者,在父亲去世后多次拒绝签署关键文件,导致信托架构无法完成。

原告方指控,宗馥莉自2024年3月起逐步掌控娃哈哈集团核心资产(包括接任法定代表人、承接29.4%股份),并试图将建浩公司关联资产转移至个人名下。而宗馥莉方面则强调,需确保所有程序合法合规,且对父亲手写指示的法律效力存疑。

更微妙的是,建浩公司持有的资产性质尚未完全公开。尽管裁决书未明确提及娃哈哈集团,但业内人士分析,汇丰账户及其他银行资产很可能与娃哈哈体系存在关联(如分红、投资收益等)。若这部分资产被认定为”家族共有财产”,其分配将直接影响娃哈哈未来的控制权格局。

杭州决战:宗馥莉的”防守战”与潜在风险

目前,案件的核心已转移至杭州中院与浙江高院。原告方的诉讼请求可能包括:

- 强制宗馥莉履行信托设立义务,将建浩公司香港汇丰账户及其他银行资产按约定分配至三个离岸信托;

- 确认建浩公司股权及关联资产的共有权,要求宗馥莉不得单方面处置;

- 追究宗馥莉拖延信托设立的责任,甚至主张其滥用控制权损害其他继承人利益。

对宗馥莉而言,若杭州法院支持原告诉求,她可能面临多重后果:

- 失去建浩公司控制权,进而影响其对关联资产的调配能力;

- 被要求分割更多资产,削弱其在娃哈哈集团的绝对话语权;

- 声誉风险加剧,若被认定阻碍信托设立或转移家族财产,可能影响其企业家形象。

不过,宗馥莉亦非毫无筹码。她目前仍是娃哈哈集团法定代表人及第一大股东(持股29.4%),且持有建浩公司股东身份(尽管面临争议)。若能证明父亲手写指示不具备法律约束力,或论证信托设立存在程序瑕疵,她或可争取更有利的判决。

家族企业传承启示:信任与规则的平衡难题

宗庆后家族争产案折射出中国民营企业传承的普遍困境——当创一代突然离世,若未提前通过法律文件(如遗嘱、信托、股权协议)明确权责边界,极易引发家族内耗。

本案中,宗庆后虽在生前尝试通过信托隔离资产、保障非婚生子女权益,但关键步骤(如签署最终文件)依赖后人执行,而继承人之间的信任缺失最终导致计划流产。类似案例在家族企业中屡见不鲜:缺乏系统性的传承规划,仅靠个人权威维系的平衡一旦打破,便会迅速滑向纠纷深渊。

对于其他企业家而言,宗氏家族的教训在于:

- 提前规划:通过公证遗嘱、家族信托、股权架构设计等多重工具,明确不同继承人的权益;

- 法律兜底:选择具有约束力的法律文件(如不可撤销信托),减少执行人自由裁量空间;

- 沟通机制:在世时协调家族成员达成共识,避免身后因利益冲突撕裂关系。

结语:杭州的判决将定调未来

随着香港聆讯暂告段落,宗馥莉与三名原告的”战争”正式进入内地司法程序。杭州中院与浙江高院的判决不仅将决定百亿资产的归属,更可能重塑娃哈哈集团的权力结构。

对宗馥莉而言,这场官司不仅是捍卫个人权益的”防守战”,更是其作为家族企业继承者能否稳定局面的关键考验。而对于公众来说,这场持续17个月的争产案,再次为中国家族企业的传承难题敲响警钟——财富的传承从来不只是数字的转移,更是信任、规则与亲情的复杂博弈。