日本”认证指南”的尴尬:挡不住中国日料的崛起

2016年,日本农林水产省推出《海外日本料理烹饪技能认证指南》,试图通过”金、银、铜”三级考核,限制华人日料店的发展。考试不仅要求厨师掌握烹饪技法,更强调”礼仪举止”和”文化传播”,金牌厨师甚至要能代表日本饮食文化。然而,现实却让日本大跌眼镜——全球至今仅有23位金牌厨师,且大多不是中国人。

这说明什么?日本试图用”匠人精神”筑起壁垒,但中国日料店根本不按套路出牌。

华人日料店不仅没有消失,反而越开越多,甚至把日料改造成”中国胃友好型”美食——宫保鸡丁寿司、郫县豆瓣三文鱼等”创新菜”层出不穷。日本人愤怒地发现,自己引以为傲的”正宗日料”,正在被中国人重新定义。

日料的”外来基因”:日本自己也在”山寨”

讽刺的是,日本日料本身就有大量”舶来品”:

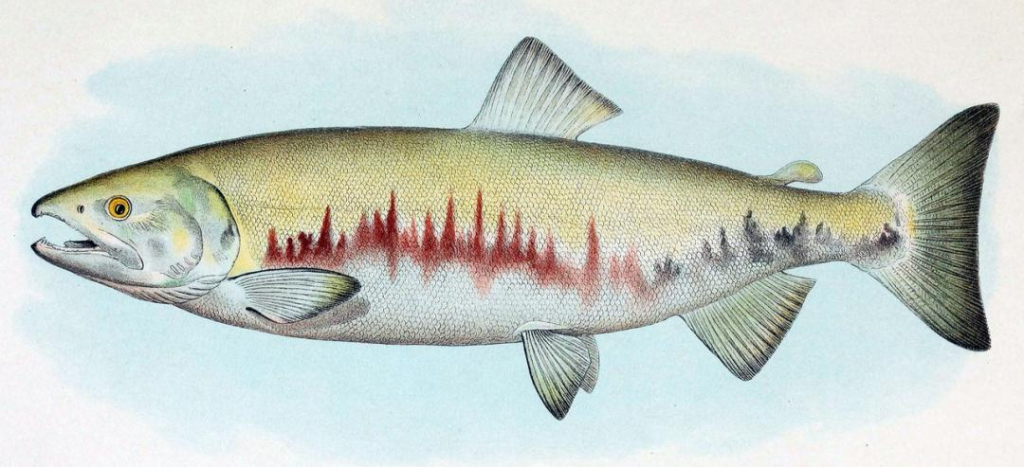

- 三文鱼:日本传统吃的是太平洋鲑(犬鲑),但脂肪低、寄生虫风险高。真正让日本人爱上生吃三文鱼的,是挪威的大西洋鲑。1986年,挪威渔业部长Thor Listau亲自到日本推销,花了10年时间打广告、打通渠道,最终让挪威三文鱼占领日本市场。

- 天妇罗:源自葡萄牙油炸食品。

- 蛋包饭:法国料理的变种。

- 天津饭:借鉴了中国广东菜”芙蓉蟹”。

更尴尬的是,日本很多食材依赖进口:

- 鳗鱼:全球70%的鳗鱼来自中国,日本70%的鳗鱼供应也靠中国。

- 三文鱼:日本本土产量极低,主要靠挪威进口。

- 海胆、章鱼:分别依赖俄罗斯和毛里塔尼亚。

换句话说,日本日料能火遍全球,很大程度上靠的是”全球供应链”,而非”纯粹的日本传统”。

华人日料店的”降维打击”:标准化打败匠人精神

日本餐饮业靠”匠人精神”维持高端形象,比如:

- “寿司之神”小野二郎:学徒要练习捏寿司几十年,甚至给章鱼按摩。

- “究极白汤”咖啡馆:65℃的白开水卖25元/3杯。

但华人日料店根本不玩这一套,而是用标准化、规模化碾压:

- 操作手册化:兼职员工按”左三圈右三圈”擦桌子,点单靠二维码,减少人工成本。

- 套餐工业化:ABCD套餐命名,简化点餐流程。

- 供应链优化:三文鱼不一定来自日本,但价格更低、供应更稳定。

结果就是:纽约日料店净利润12%-15%,中餐馆不到12%;中国日料连锁企业净利率高达15.1%,接近海底捞巅峰期。

日本的”造假应对”:当匠人精神撑不住时

当中国日料店用规模化抢占市场,日本本土餐饮业开始”自乱阵脚”:

- 牛蒡作假案:日本公司把中国牛蒡撒上日本土,冒充”青森产”,售价翻5倍。

- 洗澡蛤蜊:97%的”熊本县产蛤蜊”实际来自中韩,在熊本海边”洗个澡”就涨价。

更荒诞的是,日本一边抵制中国鳗鱼,一边又依赖中国供应。2021年,日本核废水排放引发争议,但中国鳗鱼养殖技术成熟,品质甚至被日本消费者认为”酱料更好吃”。

结论:日料的未来,不在日本,而在全球供应链

- 日本日料的”正宗”正在瓦解:三文鱼靠挪威,鳗鱼靠中国,连”传统料理”都是欧洲舶来品。

- 中国日料店的胜利:不是靠”模仿正宗”,而是靠更灵活的商业模式——标准化、规模化、本土化。

- 全球化的餐饮业没有”纯粹”:无论是法餐、意大利餐,还是日料,最终拼的不是”血统”,而是谁更能适应市场需求。

所以,那些气坏的日本人或许该反思:不是中国人”抢饭碗”,而是日本自己没跟上时代。 当”匠人精神”撞上”中国制造”,输赢早已注定。