皮肤上的”小红点”:从无害血管痣到肝脏求救信号

夏日穿衣渐少,不少人洗澡或更衣时突然发现身上冒出几个针尖至米粒大小的红点,不痛不痒却令人心生忧虑——这些看似微不足道的皮肤表现,可能是身体发出的健康信号。据《中国皮肤病性病图鉴》统计,超过60%的成年人一生中至少会出现一种皮肤血管异常表现,其中最常见的当属”樱桃状血管瘤”(俗称血管痣)和”蜘蛛痣”。前者是岁月留下的无害痕迹,后者却可能是肝脏疾病的预警标志。

血管痣:皮肤毛细血管的”自然增生”

1. 典型特征与形成机制

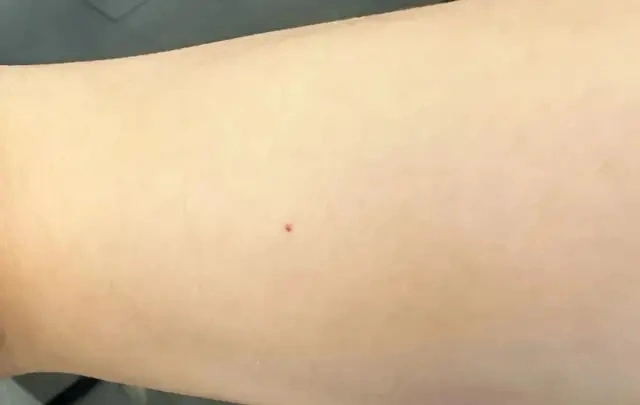

山西医科大学第二医院皮肤科主任医师杨静指出,门诊中最常被咨询的”小红点”多为樱桃状血管瘤。这类红点直径通常为1-5毫米,呈鲜红色或紫红色圆顶状丘疹,边界清晰且按压不褪色。其本质是皮肤浅层毛细血管扩张增生形成的良性肿瘤,显微镜下可见真皮乳头层内迂曲扩张的毛细血管丛。

2. 高发人群与诱因

• 年龄相关:虽被称为”老年性血管瘤”,但20-30岁人群发病率已达15%,60岁以上人群超过70%。随年龄增长,皮肤变薄、血管弹性下降及修复能力减弱是主因。

• 激素影响:女性孕期因雌激素水平升高,约25%会出现血管痣,产后可能部分消退。

• 其他因素:遗传倾向、长期紫外线暴露、慢性肝病(如肝硬化)患者更易多发。

3. 安全性评估与处理原则

血管痣属于绝对良性病变,世界卫生组织(WHO)皮肤肿瘤分类明确其无恶变风险。除非位于易摩擦部位(如领口、腰带处)或影响美观,通常无需干预。若选择治疗,必须前往正规医院皮肤科,通过二氧化碳激光、电灼或冷冻等方式精准去除,避免自行抠抓导致感染。

蜘蛛痣:肝脏健康的”红色警报器”

1. 识别关键特征

当发现躯干(尤其面部、颈部、前胸)出现中央隆起红点、周围放射状细血管分支的红斑时,需高度警惕蜘蛛痣。成都市第七人民医院皮肤科临床数据显示,用棉签用力按压中心部位,若周围”蜘蛛腿”瞬间褪色,则基本可确诊。与普通血管痣不同,蜘蛛痣常单发或多发于上半身,且与雌激素代谢异常密切相关。

2. 发病机制与疾病关联

肝脏是人体雌激素灭活的主要器官。当出现肝硬化、急慢性肝炎或肝癌时,肝功能受损导致雌激素灭活减少,血液中雌激素水平升高,刺激小动脉末端分支扩张形成蜘蛛痣。值得注意的是:

• 非病理性情况:约5%-10%健康孕妇及青春期少女因激素波动会出现蜘蛛痣,通常分娩后3个月或青春期结束后自行消退。

• 病理性警示:成人非孕期单次出现≥3个蜘蛛痣,或原有蜘蛛痣短期内增大、增多,往往提示肝脏疾病进展。临床统计显示,肝硬化患者蜘蛛痣发生率高达55%,且数量与Child-Pugh分级(肝功能评估标准)呈正相关。

3. 伴随症状需警惕

若蜘蛛痣合并以下任一表现,应立即就医:

• 全身性症状:持续乏力、食欲减退、体重骤降

• 消化系统异常:皮肤巩膜黄染、腹胀、呕血/黑便

• 皮肤表现:肝掌(手掌大小鱼际片状红斑)、下肢水肿

• 实验室指标异常:肝功能检查ALT/AST升高、血小板减少、白蛋白降低

其他易混淆的”红色皮肤信号”

1. 过敏性紫癜

双下肢对称分布的紫红色瘀点/瘀斑(按压不褪色),常伴关节肿痛、腹痛或血尿,多见于儿童及青少年,需警惕IgA血管炎可能。

2. 湿疹急性期

面颊、肘窝等部位出现鲜红丘疹伴渗液、瘙痒剧烈,与过敏或皮肤屏障损伤相关。

3. 点滴型银屑病

躯干四肢散在粟粒至绿豆大小红色丘疹,表面覆银白色鳞屑,部分患者发病前有链球菌感染史。

科学应对策略:观察-记录-就医三步法

- 定期自检:每月洗澡时观察红点数量、大小及分布变化,用手机拍照存档对比。

- 重点监测:记录是否伴随乏力、黄疸、体重下降等全身症状,女性需注明月经周期及孕期阶段。

- 及时就医指征:

• 新发蜘蛛痣>3个或原有痣快速增大

• 血管痣短期内增多至数十个

• 任何红点伴出血倾向(如易瘀斑、鼻衄)

• 肝病高危人群(乙肝携带者、长期饮酒者、脂肪肝患者)

专家提醒:预防胜于治疗

• 护肝行动:避免滥用药物(包括中药)、控制饮酒量(男性每日酒精≤25g)、接种乙肝疫苗。

• 皮肤保养:减少暴晒(紫外线可能加速血管增生)、使用温和清洁产品维护皮肤屏障。

• 健康监测:40岁以上人群建议每年进行肝功能检查+腹部超声筛查。

总结:身上小红点多数为良性改变,但学会识别关键特征能帮助早期发现潜在疾病。记住——血管痣无需恐慌,蜘蛛痣不可轻视,异常红点早诊断才能守护健康底线!当无法自行判断时,皮肤科门诊的专业评估永远是最可靠的选择。