一场雷击引发的思考

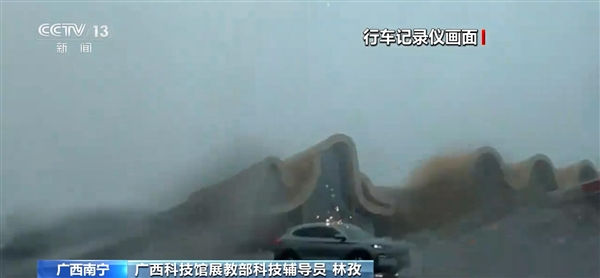

8月中旬,一段”汽车遭雷电正面击中”的短视频在社交平台刷屏。画面中,一道刺目的闪电精准劈中行驶中的轿车,伴随震耳欲聋的雷鸣,车辆外壳瞬间被映照得雪亮;令人惊讶的是,车内驾驶员却安然无恙,事后受访时表示”只听到巨响,身体没有任何异常”。这一场景让无数网友既震撼又困惑:”金属车身为何能‘挡住’雷电?坐在车里真的安全吗?”

事实上,这并非偶然现象。气象专家指出,汽车在雷雨天气中确实具有一定的防雷能力,其背后的科学原理正是源于19世纪科学家迈克尔·法拉第发现的经典电磁学现象——“法拉第笼效应”。本文将结合最新案例与物理学原理,深入解读这一”隐形防护罩”如何守护车内生命安全,并为雨天行车提供实用指南。

惊魂瞬间背后的科学:当雷电遇上金属车身

据媒体报道,此次雷击事件发生在某高速公路路段,当时天空正下着暴雨并伴有强对流天气。从视频可见,闪电直接命中车辆顶部后,电流沿车身表面迅速扩散,但驾驶室内的驾驶员并未感到电击或明显震动,车辆也未出现电路故障或起火。类似案例在全球范围内并不罕见:美国国家气象局(NWS)统计显示,每年因雷击导致的交通事故中,约90%的乘员因留在车内而幸免于难;我国气象部门也曾记录多起”汽车接闪但人员无恙”的事件。

这些现象的共同点指向了一个关键因素——汽车的车身结构本质上是天然的”法拉第笼”。所谓”法拉第笼”,是指由导电材料(如金属)构成的封闭或近似封闭的空间,其特殊结构能够对外部电场产生独特的屏蔽效果。当雷电(一种高强度的瞬时电流)击中金属车身时,电流并不会穿透到内部,而是沿着外壳表面流动,并通过接地的轮胎导入大地,从而保护车内人员的安全。

拆解”法拉第笼”:电磁屏蔽的物理密码

要理解汽车为何能”防雷”,必须从法拉第笼的基本原理说起。1836年,英国科学家迈克尔·法拉第通过一个经典实验首次验证了这一现象:他将一个金属网笼接上高压电源,结果发现笼外的电场能使验电器放电,但笼内放置的纸张、金属片等物体却完全没有带电——这意味着笼子内部的电场强度几乎为零。

1. 核心机制:电荷重分布与静电屏蔽

法拉第笼的原理基于两个关键电磁学规律:

- 高斯定理:在静电平衡状态下,导体内部的电场强度恒为零。当外部电场(如雷电产生的强电场)作用于导体时,导体表面的自由电子会迅速移动,重新分布形成感应电荷。这些感应电荷产生的附加电场与外部电场方向相反,两者相互抵消,使得笼体内部的合成电场趋近于零。

- 等势体特性:处于静电平衡的导体是一个等势体(各点电势相等),因此电荷只会分布在导体的外表面,而不会进入内部空间。对于汽车而言,金属车架、车门、车顶等部件构成了一个连续的导电网络,雷电击中后,电流会优先沿着这些表面流动,而不会穿透到车厢内部。

2. 汽车的”完美适配性”

普通汽车虽然并非严格意义上的封闭金属球(法拉第最初的实验装置),但其设计恰好符合法拉第笼的核心条件:

- 全金属车身:现代汽车的车架、车门、引擎盖等主要部件均由钢、铝等导电金属制成,形成了一个连续的导电外壳;即使部分车型采用非金属覆盖件(如塑料保险杠),其内部仍连接有金属框架,不影响整体导电性。

- 闭合空间结构:车厢通过金属框架与车顶、底盘连接,构成一个相对封闭的空间(即使有车窗玻璃,其为绝缘材料,但雷电电流主要沿金属路径传导,不会依赖玻璃穿透)。

- 接地通路:湿漉漉的轮胎是关键的”接地桥梁”。雨水会使轮胎橡胶的绝缘性下降,同时地面本身是良好的导体,雷电电流通过车身表面传导至底盘后,会经轮胎流入大地,避免电荷在车内积累。

真实场景验证:哪些情况算”有效防护”?

尽管法拉第笼效应为汽车提供了可靠的防雷保护,但并非所有”金属车厢”都能完全达标。专家提醒,判断车辆是否具备有效防护能力,需关注以下细节:

1. “有效防护”的必备条件

- 全金属封闭结构:硬顶轿车、SUV、厢式货车等金属外壳完整的车型防护效果最佳;而敞篷车(无金属顶棚)、天窗未关闭的车辆,可能因局部开放导致电场泄漏风险上升。

- 良好的导电连续性:车身各部件(如车门密封条、行李架)若存在绝缘材料阻隔(例如某些高端车型的防撞胶条含非导电涂层),可能影响电荷的均匀分布;但常规车辆的金属框架连接通常足以保证整体导电性。

- 轮胎湿润状态:干燥的轮胎绝缘性较强(电阻可达数兆欧姆),可能延缓电流导入大地的速度;而雨天轮胎被浸湿后,水分和溶解的盐分降低了绝缘性,形成更可靠的接地通路。

2. 需警惕的”无效场景”

- 纯电动车需额外注意:虽然电动车车身同样为金属材质,但其高压电池系统(通常电压超过300V)若因雷击导致线路损坏,可能引发次生风险(如短路、火灾)。不过目前尚无明确数据显示电动车比燃油车更易受雷击伤害,只要遵循”留在车内”的原则即可。

- 非金属车厢(如部分房车):若车厢主体采用复合材料或木质结构,缺乏连续的金属导电层,则无法形成法拉第笼效应,防护能力大幅下降。

雨天行车防雷指南:除了躲车还能做什么?

专家强调,法拉第笼效应虽为车内人员提供了”最后一道防线”,但主动避雷仍是首要原则。以下是雨天行车的安全建议:

1. 优先寻找室内避雷场所

如果条件允许,应尽快驶离高速公路或空旷地带,前往建筑物(如服务区、商场)或山洞等封闭空间躲避。避免停留在大树下、电线杆旁、孤立的岗亭等易引雷区域。

2. 被迫留在车内时的正确姿势

- 关闭车窗:防止雨水或异物进入车内,同时减少外部电场的局部干扰。

- 不要接触金属部件:避免用手触摸车门把手、方向盘金属部分、换挡杆等导电部件(虽然电流不会穿透人体,但直接接触可能因局部高电流密度产生轻微刺痛感)。

- 熄火更安全:雷电可能通过点火系统干扰发动机电路,熄火可降低车辆电子元件受损的风险(现代车辆的防雷设计已较完善,此条更多是预防性措施)。

3. 特殊情况的应对

如果车辆在行驶中被雷电击中(如听到巨响、看到闪光),切勿立即下车检查。应保持冷静,继续驾驶至安全区域后再查看车况(雷电可能损坏车载电子设备,但不会对人员造成直接伤害)。

科学认知让出行更安心

从”汽车接闪无恙”的惊险视频到法拉第笼的科学原理,这场关于雷电与金属的对话,本质上是对自然力量的敬畏与人类智慧的印证。正如气象专家所言:”法拉第笼效应不是‘超能力’,而是电磁学规律赋予我们的天然保护——只要理解其原理,就能在雷雨天气中做出更理性的选择。”

下次当你在雨天行车遇到电闪雷鸣时,不妨想起这个”隐形的安全结界”:金属车身不仅是代步工具的外壳,更是用科学原理编织的生命屏障。当然,最好的安全永远是预防——提前关注天气预警,尽量避免在强对流天气中出行,才是对自己和家人最负责的选择。