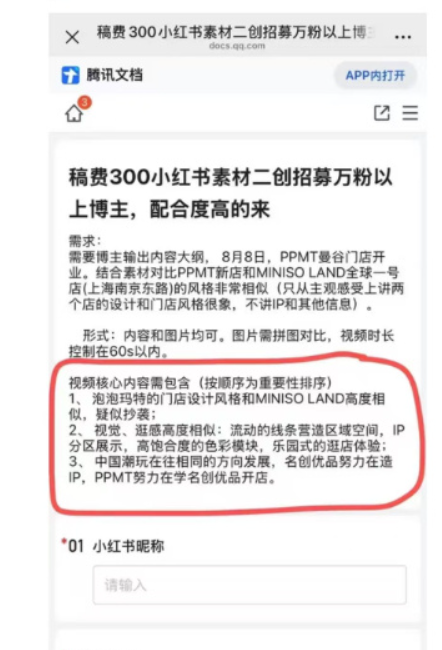

事件背景:一场跨国门店的”视觉之争”

2025年8月8日,泡泡玛特在泰国曼谷核心商圈暹罗天地(ICONSIAM)开设了其全球最大旗舰店。这家占地超千平方米的门店以”潮玩文化主题乐园”为定位,融合高饱和度色彩、动态灯光装置与沉浸式动线设计,开业当天便吸引大量游客打卡。然而,仅仅三天后,”泡泡玛特撞脸名创优品”的话题突然冲上微博热搜,引发舆论风暴。

争议焦点在于,多位网友通过对比图指出,泡泡玛特泰国新店的装修风格与名创优品2024年在广州开设的MINISO LAND全球壹号店高度相似。具体细节包括:

- 色彩系统:均采用亮粉色、明黄色等高饱和色调作为主视觉;

- 空间分割:运用波浪形灯带与曲线隔断划分功能区域;

- 门头设计:巨型LED招牌搭配卡通元素,形似”游乐园入口”;

- 天花板装饰:密集排列的荧光色几何块,营造科技感氛围。

部分网友吐槽:”连灯光闪烁频率都像同一个设计师做的””名创优品这是推出了‘潮玩特别版’?”但也有消费者认为:”快时尚零售的门店设计本就有共性,不能简单扣抄袭帽子。”

双方回应:官方表态与舆论发酵

面对质疑,泡泡玛特品牌方迅速回应。其工作人员向媒体强调:”所有海外门店的设计方案均由总部独立设计团队完成,从概念到施工均经过多轮审核。”对于网友指出的相似点,品牌方表示已记录相关反馈,将交由法务与设计部门联合调查,但未直接承认或否认”抄袭”指控。

与此同时,名创优品方面则显得较为低调。其官方客服回应称:”门店设计均遵循品牌标准化手册,具体案例需以实际情况为准。”但值得注意的是,有自称”业内人士”的网友在社交平台爆料,称近期社交媒体上集中出现的”泡泡玛特抄袭”讨论中,存在大量账号短时间内高频发布相似内容,且部分账号注册时间短、互动行为异常,疑似有组织的水军操作。该网友调侃:”名创优品的商战手段果然朴实——不拼产品拼舆情。”此言论迅速引发二次讨论,#名创优品雇水军#词条随即登上热搜副榜。

行业暗战:快时尚零售的”设计边界”之争

此次争议并非孤立事件。近年来,随着新消费品牌全球化扩张加速,门店设计的”视觉雷同”现象愈发频繁。以名创优品与泡泡玛特为例,两者虽定位不同(前者主打平价生活百货,后者聚焦潮流玩具),但在门店策略上却存在诸多重叠:

- 目标客群:均瞄准15-35岁的年轻消费者,注重体验式消费场景;

- 选址逻辑:优先布局一线城市核心商圈或热门旅游地标(如曼谷暹罗天地、上海环球港);

- 设计趋势:摒弃传统货架陈列,转向主题化、沉浸式空间打造。

资深零售分析师李明向记者指出:”当品牌都在用‘强视觉冲击+情感共鸣’吸引消费者时,设计元素的交叉不可避免。但若核心结构(如动线规划、色彩比例、标志性装置)高度相似,则可能涉及侵权风险。”他进一步解释,商业设计领域的”抄袭”认定通常需满足两个条件:一是功能性设计(如货架布局)的直接复制;二是装饰性元素(如特定图案、灯光组合)的刻意模仿,且足以导致消费者混淆品牌认知。

水军疑云:商战中的”舆论武器”

此次事件中最受关注的,莫过于”名创优品雇水军抹黑对手”的指控。尽管双方均未正面回应,但社交平台上的异常现象已引发广泛猜测:

- 账号特征:部分发布”抄袭对比图”的账号粉丝量不足百人,但短时间内点赞量破千,且评论区存在大量引导性言论(如”支持国货选名创””泡泡玛特飘了”);

- 内容模板:多篇热帖使用相同话术框架(如”先看名创再看病假””这抄袭毫无底线”),甚至配图角度高度一致;

- 时间节点:相关讨论集中爆发于泡泡玛特泰国新店开业第三天——恰逢品牌热度峰值期,舆情传播效率最大化。

互联网舆情专家王薇分析称:”雇佣水军制造竞争对手负面舆论,是部分企业常用的‘低成本商战手段’。这类操作往往通过放大细节争议,误导公众对品牌创新能力的判断。”她提醒消费者,面对此类信息需保持理性:”设计相似未必等于抄袭,而网络舆论的‘一边倒’更可能是人为操控的结果。”

深度追问:快时尚品牌的”原创困境”与责任边界

此次风波折射出快时尚零售行业的深层矛盾:在追求规模扩张与用户体验的同时,如何平衡设计创新与知识产权保护?

对于泡泡玛特而言,其核心竞争力在于IP孵化能力(如Molly、Dimoo等爆款玩偶),但线下门店作为IP展示的重要载体,设计风格的独特性同样关键。若被贴上”模仿者”标签,不仅影响品牌高端化战略,更可能损害其与艺术家合作的信任基础。

而对名创优品来说,尽管其以”极致性价比”和快速复制能力著称,但在全球化进程中(截至2024年底已进入超110个国家),品牌形象的差异化同样重要。若因”舆论攻势”被质疑商业道德,反噬的或是长期积累的用户口碑。

法律界人士建议,企业若认为自身权益受损,应通过正规法律途径解决争议(如申请设计专利、发起侵权诉讼),而非诉诸非理性竞争。同时,消费者也应提升辨别能力,避免被片面信息误导。

最新进展:沉默与观望中的行业反思

截至发稿前,名创优品仍未就”雇水军”指控作出公开回应,而泡泡玛特方面表示”调查仍在进行中”。值得注意的是,泰国本地媒体对此次争议关注度较低——多数当地消费者更关注门店的潮玩品类丰富度与购物体验,而非设计风格的来源。

这场由”视觉撞脸”引发的商战疑云,或许终将以”罗生门”形式收场。但它留给行业的思考远比话题本身更深远:当快时尚零售的竞争进入白热化阶段,企业究竟该靠什么赢得市场?是短期的舆情操控,还是长期的原创力与用户信任?答案显然不言而喻。