最近,小米汽车又被推向了舆论的风口浪尖,这次 “发难” 的不是别人,正是知名车评人闫闯。他在社交平台公开表示,自己已卖掉小米 YU7,今后 “不碰小米产品”,理由是与小米 “价值观不一致”。这一言论瞬间引发轩然大波,支持者有之,质疑者亦有之。但无论如何,它都将小米汽车当前面临的一些问题再度暴露在公众视野之下,也不禁让人思考:曾经备受追捧的小米,为何如今 “敌人” 似乎越来越多了?

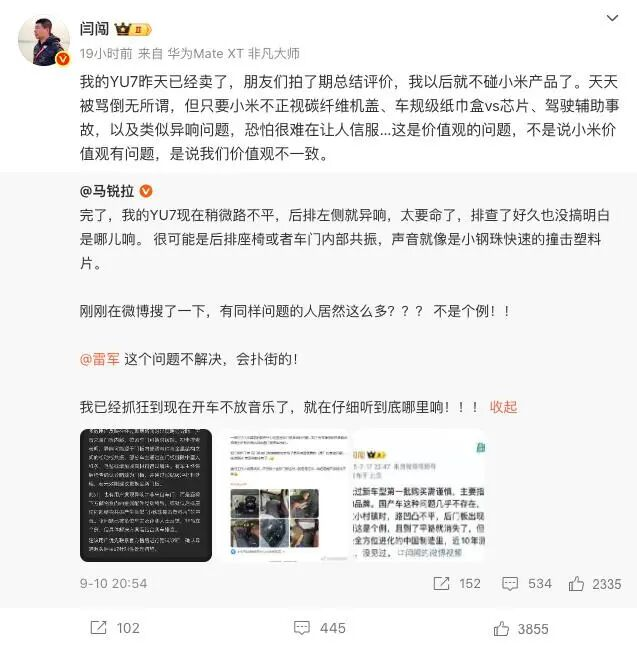

事情的起因是一位 YU7 车主在网上抱怨车辆存在异响问题,且一直未能得到妥善解决。随后,闫闯毫无征兆地转发了该车主的博文,并宣布卖掉自己的 YU7,同时还列举了一系列他认为小米在产品端存在的问题。比如,SU7 Ultra 车型上价值 4.2 万元的 “双风道碳纤维前舱盖”,小米宣传其能增加下压力、为刹车降温,可实际很多车主发现这只是个 “样子货”,实际效果与宣传严重不符,高昂的价格与 “货不对板” 的体验让消费者感到被欺骗。

还有车规级纸巾盒事件,也引发了不少争议。小米强调纸巾盒是车规级,在高温环境下不会变形,但在此之前,小米似乎并未对 “车规级” 有如此执着的追求,车机芯片采用消费级产品,手机支架等配件也未按车规级宣传,如今突然在纸巾盒上大谈车规级,难免给人一种 “双标” 的感觉。

此外,车辆异响问题确实是很多车主的 “心头之痛”。虽然异响问题在汽车制造中较为常见,涉及复杂的设计与制造环节,任何车企都难以完全避免,但关键在于车企对该问题的处理态度与解决效率。从车主反馈来看,小米在这方面似乎做得并不够好,导致用户不满情绪不断积累。而辅助驾驶事故案例,虽然这是整个行业面临的问题,在当前智驾能力普遍被 “夸大” 的背景下,不能单纯归咎于小米,但这也在一定程度上影响了消费者对小米汽车安全性的信任。

其实,这些问题并非小米汽车所独有,在竞争激烈的汽车市场,几乎每个品牌都会面临各种挑战。但在当下的市场环境中,消费者对于产品的要求越来越高,信息传播也更为迅速和广泛,一旦产品出现问题,其代价可能比以往更高。

从宣传与实测一致性方面来看,如今消费者获取信息的渠道多样,对于产品宣传的真实性和准确性要求极高。像小米汽车宣传的一些高端配置,如果实际效果与宣传相差甚远,很容易引发消费者的反感,进而损害品牌形象。以 “碳纤维”“双风道” 等配置为例,若不能提供透明的实测数据,让用户自己发现宣传与实际不符,品牌口碑必将大打折扣。

质量控制与体验细节也是决定消费者是否持续支持品牌的重要因素。异响、共振等问题看似不大,但却极大地影响用户的日常驾驶体验。汽车作为一种需要长时间使用的交通工具,其舒适性和稳定性至关重要。质量并非仅仅取决于零件配置的高低,更在于整车调校与装配的精细程度。在这一点上,小米汽车显然还有提升的空间。

用户反馈与售后响应效率同样不容忽视。在互联网时代,用户的声音能够迅速传播,车企若不能及时响应用户反馈,清晰解释问题并积极解决,不满情绪便会在用户群体中迅速蔓延,口碑也会随之恶化。当车主反映问题后,长时间得不到有效回应或解决方案,必然会对品牌产生负面印象。

核心零件的标准化与可靠性更是汽车产品的根基。车规级芯片、辅助驾驶系统等核心部件关乎车辆的安全与稳定运行,若被消费者认为车企在这些方面 “省成本”,将会引发严重的信任危机,甚至可能面临法律风险。毕竟汽车涉及到人身安全,消费者对于核心部件的可靠性要求近乎苛刻。

在闫闯事件引发的舆论场中,我们可以看到明显的两极分化。支持者认为闫闯敢于揭露头部企业的问题,说出了众多 YU7 车主的心声,那些产品问题很多用户感同身受却未敢直言。而反对者则质疑闫闯此举是为了 “蹭话题”“博流量”,甚至猜测他因未获得小米商单或存在其他利益关系而发声。这种争议本身就反映出品牌与用户、评测人之间的信任极为脆弱。对于小米而言,如果不能妥善处理此次事件,类似的信任裂缝可能会不断扩大,更多人或许会因所谓的 “价值观不一致” 而对小米汽车乃至整个小米品牌敬而远之。

对于小米来说,此次闫闯事件既是一次严峻的挑战,也是一个重新审视自身问题的契机。如果能够正视这些问题,积极采取措施修复异响、提升实测与宣传的一致性、强化核心部件可靠性和产品细节体验,那么仍有可能在竞争激烈的电动车市场中维持品牌声望,重新赢回消费者的信任。反之,若对这些问题继续忽视或淡化处理,“价值观不一致” 的标签可能会被越来越多的人贴上,品牌信任也将在不知不觉中逐渐流失,这对于正努力在汽车领域站稳脚跟的小米来说,无疑是巨大的打击。