“好久没吃西贝了,今天下飞机跟同事吃了一顿,发现几乎全都是预制菜,还那么贵,实在是太恶心了。”

9 月 10 日下午,罗永浩在社交媒体上写下这段话,没想到短短几小时内,就掀起了一场轩然大波。西贝创始人贾国龙亲自下场回应,言辞激烈,不仅否认西贝使用预制菜,还宣称要起诉罗永浩。随后,双方你来我往,相关话题迅速登上热搜,引发网友广泛关注和讨论。

短短几天,这场纷争迅速升级,演变成了一场全民热议的话题。

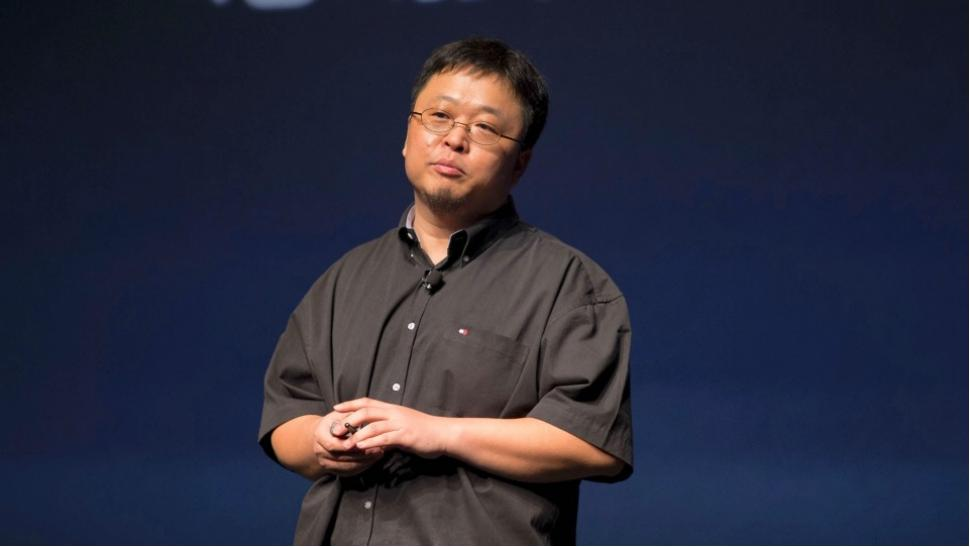

事实上,这不是罗永浩第一次卷入舆论风波。从早年的 “西门子冰箱维权事件”,到后来与王自如的直播辩论,再到为董宇辉发声,罗永浩每次都能凭借犀利的言辞和独特的视角,引发公众的强烈共鸣。那么,这次 “预制菜之争”,罗永浩为何能赢得大多数网友的支持?这背后,又反映了当下消费市场怎样的趋势和诉求?

罗永浩:站在消费者一边

作为一个 “争议性人物”,罗永浩身上似乎总有一种魔力,能让平凡的事件变得跌宕起伏。这次与西贝的 “预制菜之争”,也不例外。

回顾整个事件,罗永浩的操作堪称 “教科书级别”。9 月 10 日下午,他在社交媒体上吐槽西贝 “全是预制菜,还那么贵”,这条微博犹如一颗石子,投入平静的湖面,迅速激起千层浪。仅仅几个小时,话题阅读量就突破千万,众多网友纷纷在评论区留言,分享自己的消费经历,对西贝的价格和菜品质量表示不满。

面对网友的质疑,西贝客服迅速回应,称招牌菜如牛大骨是 “每天早上现煮的”,莜面是 “现场手搓的”,炒菜也都是新鲜蔬菜到店后现场炒制。但这种 “官方口吻” 的回应,显然无法平息网友的怒火。在这个信息爆炸的时代,消费者早已对 “公关话术” 免疫,他们更愿意相信自己的眼睛和体验。

第二天,西贝创始人贾国龙亲自下场,态度强硬地表示 “西贝门店没有一道是预制菜”,并强调 “预制和预制菜是两回事”,称西贝的中央厨房只是对原料进行预加工,比如将羊排切割成标准形状,配送到门店后才进行熟制。同时,贾国龙还宣布将起诉罗永浩,以维护西贝的声誉。

贾国龙的回应,不仅没有化解危机,反而让事件进一步升级。当晚,罗永浩再次发文,不仅晒出西贝菜品配料表,直指其使用大量添加剂,还公开悬赏 10 万元,征集西贝使用预制菜的 “真凭实据”。这一举动,瞬间点燃了网友的热情,大量关于西贝后厨的照片和视频在网络上流传,其中不乏一些显示西贝使用预制菜的 “铁证”。

9 月 12 日晚,罗永浩开启直播,详细剖析西贝使用的原材料。他以一款海鲈鱼为例,展示了其包装配料表,念出其中含有三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等多种复配水分保持剂,保质期长达 18 个月。他质疑,经过如此长时间的腌制和工业化处理,这样的鱼还能被称为 “鲜鱼” 吗?消费者花高价,难道就是为了吃这些经过深度加工的食材?

在这场 “预制菜之争” 中,罗永浩巧妙地抓住了消费者的痛点,将自己塑造为 “消费者权益捍卫者” 的形象。他的言辞犀利,直击要害,不仅对西贝的菜品质量和价格提出质疑,还呼吁国家推动立法,强制餐馆注明是否使用预制菜,保障消费者的知情权。这种站在消费者一边的姿态,赢得了广大网友的支持和共鸣。

西贝:陷入 “自证陷阱”

与罗永浩的 “步步紧逼” 相比,西贝在这场风波中的表现显得有些被动。尽管贾国龙第一时间回应,试图澄清事实,但由于缺乏有效沟通和诚意,反而让局面变得更加糟糕。

西贝宣称自己 “没有一道菜是预制菜”,但在网友曝光的后厨照片和视频中,却出现了大量预制品,如保质期长达 18 个月的海鲈鱼、装在容器里的冷冻鸡汤与西兰花等。这种 “打脸” 行为,让西贝陷入了信任危机。

为了自证清白,西贝宣布向全社会开放后厨参观。然而,这一原本为了展示透明和自信的举动,却成为了 “大型翻车现场”。在媒体的直播镜头下,西贝后厨的问题被一一暴露:肉夹馍的馍块与肉都放在冷柜中,切配炒制后出餐,厨师承认部分菜品存在隔夜情况;号称卖出 1100 万份的儿童餐,鸡翅和西兰花都是冷冻包装,鸡翅保质期 9 个月,西兰花保质期 24 个月;“草原嫩烤羊排” 的食材为速冻生制品,“葱香烤鱼” 是腌制过的冷冻鱼,“完熟番茄牛肉酱” 会连包装袋一起放在水中加热后使用…… 这些画面,让消费者对西贝的好感度直线下降。

面对这些问题,西贝的解释显得苍白无力。比如,对于冷冻西兰花保质期长达 24 个月的质疑,西贝方面表示,虽然保质期久,但店里可能一个月就卖完了,卖完一批换一批,先进先出。但这种解释,无法消除消费者对食材新鲜度和安全性的担忧。在消费者看来,既然使用了大量预制品,为何还要标榜 “现做”?既然价格不菲,为何不能提供更优质、更新鲜的菜品?

在这场舆论战中,西贝不仅没有成功自证,反而陷入了 “自证陷阱”,越描越黑。消费者的信任一旦崩塌,想要重建绝非易事。

消费者:用脚投票

事实上,西贝与罗永浩的这场 “预制菜之争”,本质上是消费者对餐饮行业透明度和品质的一次集体诉求。

近年来,随着生活节奏的加快,预制菜逐渐走进大众视野,成为餐饮行业的新宠。数据显示,2024 年我国预制菜市场规模已达 5928 亿元,预计到 2026 年将突破万亿元大关。预制菜的出现,在一定程度上满足了消费者对便捷、高效的需求,但与此同时,也引发了诸多争议。

对于消费者来说,他们并非完全排斥预制菜,而是希望在消费时拥有更多知情权和选择权。如果餐厅能够明确告知菜品是否为预制菜,以及预制菜的原料来源、加工工艺、保质期等信息,相信大多数消费者都能理解和接受。然而,现实中很多餐厅却选择 “隐瞒”,将预制菜伪装成现做菜,以高价售卖,这无疑是对消费者的欺骗。

在西贝的案例中,消费者对其不满的不仅仅是预制菜的使用,更多的是价格与品质的不匹配。作为一家定位中高端的餐饮品牌,西贝一直以 “优质食材”“现做现卖” 为卖点,吸引了不少消费者。然而,随着预制菜问题的曝光,消费者发现,自己花高价吃到的,不过是经过工业化加工的冷冻食品,这种心理落差可想而知。

“我愿意为高品质的食物买单,但前提是它真的值得。如果西贝一开始就坦诚相待,明确告知菜品是预制的,并且价格合理,我想我不会这么失望。” 一位网友在评论区留言道。

在这个消费升级的时代,消费者越来越注重产品的品质和消费体验。他们不再满足于简单的饱腹需求,而是追求更加健康、美味、透明的餐饮服务。对于餐饮企业来说,只有真正站在消费者的角度,提供优质的产品和服务,才能赢得消费者的信任和支持。否则,即使拥有强大的品牌影响力,也难以抵挡消费者 “用脚投票” 的力量。

结语

在这场 “预制菜之争” 中,罗永浩看似是最大的赢家,但实际上,真正的赢家是那些开始反思和改变的餐饮企业,以及获得更多知情权和选择权的消费者。

对于餐饮行业来说,此次事件无疑是一次深刻的教训。随着消费者意识的觉醒,未来餐饮企业想要在市场中立足,必须更加注重产品品质和透明度。只有坦诚面对消费者,尊重消费者的知情权和选择权,才能建立起真正的品牌信任。

而对于消费者来说,这次事件也提醒我们,在消费过程中要保持理性和警惕,勇敢地维护自己的合法权益。只有当消费者的声音得到重视,市场才能朝着更加健康、有序的方向发展。

这场风波或许只是一个开始,它将促使整个餐饮行业重新审视预制菜的使用和发展,也将推动相关法律法规的完善。而最终受益的,将是每一个追求品质生活的消费者。