引言:技术赋能与责任觉醒的双重警示

2025年6月初,浙江杭州高速公路上发生一起荒诞又发人深省的事件:男子姜某饮用约3斤白酒后,启动问界M9智能辅助驾驶功能驶入高速,随后因醉酒昏迷导致车辆触发安全机制自动停车。此事不仅因涉事者的荒唐行为引发全网热议,更将“自动驾驶能否规避酒驾责任”的法律与伦理争议推向风口浪尖。事件最终以姜某被吊销驾照、追究刑事责任收场,但留下的思考远未结束——当汽车智能化不断突破,人类是否正在模糊技术与责任的边界?

事件还原:从醉驾失控到技术救赎

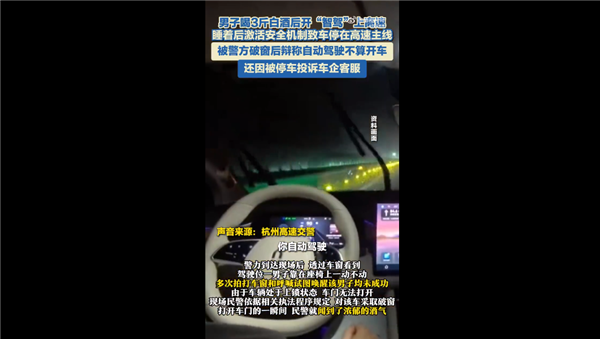

据杭州高速交警通报,6月5日凌晨1时许,一辆问界M9在杭长高速主线车道缓慢减速并停滞。监控显示,车辆在停止前呈现异常蛇形走位,最终偏离车道停于超车带。交警赶到后发现,驾驶位上的姜某已处于昏迷状态,车内酒气弥漫。经抽血检测,其血液酒精浓度高达182mg/100ml,远超80mg/100ml的醉驾标准。

进一步调查显示,姜某于事发前独自饮下约3斤白酒,随后启动问界M9的NCA(Navigate Cruise Assist)智能领航功能驶入高速。行驶约20公里后,车辆通过多传感器融合监测发现驾驶员双手脱离方向盘且无应答动作,触发L3级自动驾驶的“驾驶员失能紧急制动”机制,逐步减速至完全停驶。尽管系统通过车载语音多次提醒并启动车窗通风,姜某仍因醉酒无法响应,直至交警强行破窗施救。

争议焦点:醉酒使用智驾能否免责?

事件发酵后,姜某清醒后的言论引发轩然大波。他坚称“未主动驾驶车辆”,指责车辆设计存在缺陷导致其陷入险境,并向问界客服投诉,要求“赔偿精神损失”。对此,问界汽车官方回应称:“NCA功能明确要求驾驶员需全程监控路况并随时准备接管,系统无法识别酒精影响下的操作状态。”法律专家指出,根据我国《道路交通安全法》,醉酒操控任何车辆设备(包括启动智驾系统)均构成违法行为,若因此导致险情,责任主体仍为驾驶员。

事件中,消费者的认知误区暴露无遗——将L3级自动驾驶误解为“全自动驾驶”。事实上,国内法规界定的L3仍属“有条件自动化”,要求驾驶员在系统报警时2秒内接管车辆。而姜某的行为已违背两项核心准则:醉酒操控设备、放弃基本监管义务。

技术透视:智驾系统为何未能阻断悲剧?

问界M9搭载的华为ADS 2.0系统被视为行业标杆,其通过激光雷达、摄像头及高精地图构建感知网络,理论上能识别驾驶员状态。然而,技术局限性在本案中凸显:

- 酒精干扰下的生物识别失效:现有车载DMS(驾驶员监测系统)多依赖视觉(眼球追踪、面部表情)或方向盘握力判断,但深度醉酒者可能保持坐姿静止,系统难以精准判定意识状态。

- 紧急干预的伦理困境:车辆在高速行驶中强制接管需平衡安全性与用户体验,若过早触发制动可能引发追尾,而滞后响应则导致此类事件。

汽车工程学会专家李明指出:“当前自动驾驶技术本质是辅助工具,绝非逃避责任的护身符。企业应在用户协议中强化警示,但立法更需明确人机责任划分。”

法律定锤:吊销驾照+刑责的现实警示

6月10日,杭州市交警支队依据《刑法》第一百三十三条,对姜某以“危险驾驶罪”立案侦查;同时根据《机动车驾驶证申领和使用规定》,对其处以吊销驾照且5年内不得重新申领的处罚。律师王振华表示:“若后续调查发现车辆失控造成事故,姜某可能面临更严重的交通肇事罪指控。”

值得关注的是,涉事问界M9的行车数据成为关键证据。车载EEU记录显示,系统在事发前3分钟已连续发出12次接管请求,且检测到驾驶员心率异常升高(符合醉酒生理特征)。这些数据不仅为责任认定提供支撑,也折射出智能汽车时代的新型取证模式。

行业震荡:车企如何堵住安全漏洞?

事件发生后,多家自动驾驶企业紧急升级系统策略:小鹏汽车宣布新增“酒精浓度感应联动锁车”功能(需外接检测设备),蔚来则优化DMS算法以识别微表情变化。华为智能汽车解决方案BU则回应称,将联合医疗机构研究醉酒行为建模,未来或通过呼吸传感器实现车内酒精监测。

不过,技术专家坦言:“完全杜绝此类事件需法律、技术与公众教育的三重突破。车企无力承担监管醉酒驾驶的社会职能,根本之道仍是强化执法与普法。”

社会反响:从群情激愤到理性反思

社交媒体上,超85%的网友支持严惩姜某,并呼吁“醉驾入刑”应覆盖智能驾驶场景。但也有声音质疑:“如果车主强制断电破坏系统,车企是否需担责?”对此,中国消费者协会专家委员会邱宝昌回应:“消费者不得擅自改装车辆安全功能,否则将加重法律责任。”

更深刻的讨论指向自动驾驶伦理:当技术具备避险能力时,是否应赋予其“强制制动”权限?交通运输部公路科学研究院相关负责人透露,正在起草的《智能网联汽车道路测试与示范应用管理条例》拟规定,L4级以上车辆可在特定条件下无视驾驶员指令实施紧急制动。

结语:技术狂飙时代的责任回归

从“醉驾入刑”到“智驾定责”,姜某事件像一面棱镜,折射出科技进步与社会治理的复杂互动。它提醒我们:再先进的算法也无法替代人对生命的敬畏之心。正如网友“@安全驾驶联盟”所言:“你可以相信科技,但法律永远不会相信醉汉的眼泪。”

在这场关乎生命与规则的博弈中,每一次敲响的警钟都在宣告——真正的智能,不仅是让车轮跑得更快,更要把安全的底线刻进每个使用者的骨髓里。