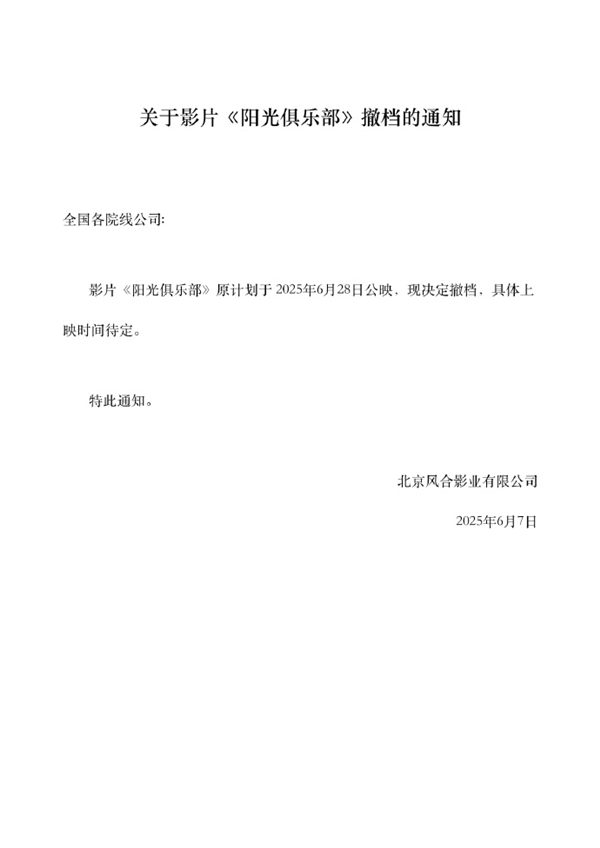

2025年6月8日,电影《阳光俱乐部》官方突然宣布撤出暑期档,原定6月28日的上映计划宣告流产。这部由魏书钧执导、黄晓明领衔主演的作品,曾因演员突破性的表演和独特的叙事风格备受期待,如今却成为今年暑期档第一部宣布撤档的影片。这一决定不仅让观众错失与黄晓明”增肥30斤”形象见面的机会,更折射出当下中国电影市场在艺术表达与商业考量之间的微妙平衡。

黄晓明的”重量级”转型:为角色付出与行业认可

在《阳光俱乐部》中,黄晓明饰演患有认知障碍的”吴优”,一个智力停留在孩童时期的中年男子。为了这一角色,他主动增重30斤,彻底颠覆了以往银幕上的”霸道总裁”形象。这种牺牲不仅体现在外形上——影片中吴优憨态可掬却又充满执念的表演,需要演员完全沉浸在角色的精神世界中。

黄晓明的努力得到了专业认可:该片在第26届上海国际电影节上斩获金爵奖最佳男演员奖,成为他职业生涯的重要里程碑。影评人曾评价:”黄晓明在这部电影中放弃了所有表演技巧的’炫技’,用最原始的情感冲击力诠释了一个复杂角色。”然而,这种艺术化的表演风格也意味着影片的市场定位注定小众,与暑期档”合家欢””高概念”的主流需求存在天然矛盾。

撤档背后的市场逻辑:艺术片与商业片的冲突

《阳光俱乐部》的撤档通知中未明确说明具体原因,但业内人士分析,主要原因可能包括:

- 类型定位偏差:影片带有文艺片特质,探讨认知障碍、家庭关系等沉重主题,与暑期档观众追求轻松娱乐的需求不符;

- 竞争压力巨大:2025年暑期档已有《封神第二部》《流浪地球3》等重磅商业片定档,中小成本艺术片的生存空间被进一步挤压;

- 票房预期谨慎:尽管黄晓明自带流量,但文艺片的受众群体有限,片方可能担心无法回本。

值得注意的是,这并非个例。近年来,中国电影市场屡现”艺术片撤档”现象,如《地久天长》《风平浪静》等曾推迟上映或选择小规模点映。这种选择虽然保护了影片的艺术完整性,但也反映出市场对多元化内容的苛刻——要么迎合大众口味,要么面临商业风险。

魏书钧的导演野心:成功学外壳下的社会寓言

导演魏书钧此前凭借《野马分鬃》《永安镇故事集》等作品在国际电影节崭露头角,《阳光俱乐部》延续了他对边缘群体的关注。影片以”阳光俱乐部”这一荒诞的成功学组织为背景,通过吴优一家的故事,暗讽了现代社会对”成功”的畸形追求。

片中,吴优将成功学教条奉为圭臬,甚至用”正能量”安慰病重的母亲,这种黑色幽默的设定让影片在温情中充满批判性。影评人”桃桃林林”评价:”魏书钧用看似轻松的笔触,剖开了中国家庭关系中的隐痛与集体焦虑。”然而,这种深刻的主题表达需要观众静心品味,与暑期档的快节奏消费习惯存在冲突。

行业反思:艺术电影的生存之道

《阳光俱乐部》的撤档再次引发关于艺术电影生存困境的讨论:

- 档期选择难题:艺术片是否必须挤入暑期档、春节档等商业大片云集的档期?

- 宣发策略调整:是否应更精准地针对核心受众进行点映或电影节推广?

- 政策支持需求:是否需要更多院线为艺术片保留排片空间?

值得玩味的是,黄晓明在获奖后曾表示:”演员的职责是诠释角色,而不是计算票房。”这句话或许暗示了他对影片艺术价值的坚持。而魏书钧此前也曾坦言:”我不想拍讨好观众的电影,但希望它能被更多人看到。”这种矛盾恰恰反映了当下中国电影人的普遍困境。

结语:等待下一个窗口期

《阳光俱乐部》的撤档并非终点,而可能是片方重新规划宣发策略的开始。近年来,已有《隐入尘烟》《宇宙探索编辑部》等艺术片通过口碑发酵实现逆袭,证明优质内容终会找到属于自己的观众。对于黄晓明而言,这次转型或许只是他突破”流量明星”标签的开始;而对于中国电影市场来说,如何平衡商业与艺术,仍是一个需要持续探索的命题。