凌晨三点的产科病房里,39岁的王姐望着怀中第三个男婴,泪水浸湿了病号服。这位高龄产妇执意拼三胎只为求女,却再次迎来儿子的消息让她崩溃大哭:”儿子大了都要娶媳妇,最后都成了别人家的!”这声叹息折射出当代社会对”男孩与母亲关系”的集体焦虑——似乎男孩注定要经历从黏人幼童到疏离成人的蜕变。但心理学研究揭示了一个颠覆性结论:那些成年后依然与母亲保持亲密无间的男孩,背后都站着三位懂得”科学退场”的母亲。

0-3岁:安全基地的建构密码

在东京大学长达二十年的追踪研究中,发展心理学家发现一个惊人现象:三岁前获得充分母性回应的男孩,成年后情绪稳定性比对照组高出47%。这个数据揭示了母婴互动的神经生物学基础——当婴儿的啼哭得到及时回应时,其大脑前额叶皮层与边缘系统的神经联结会形成特殊的”安全回路”。

临床心理咨询师李敏分享过典型案例:程序员张先生至今保留着母亲缝制的卡通手帕,这个习惯源自他两岁时高烧夜醒,母亲彻夜握着他的手轻声哼唱的温暖记忆。”那种被全然关注的感觉刻进了骨子里”,35岁的他仍会在工作压力大时致电母亲倾诉。神经科学家解释,这种持续的安全感供给会促进催产素分泌,构建起终身受益的情绪调节系统。

具体实践层面,育儿专家建议:0-1岁阶段建立”3秒回应法则”,即婴儿发出信号后三秒内给予眼神接触或肢体抚慰;1-2岁通过平行游戏培养安全感,母亲可在一米外安静陪伴;2-3岁则要逐步引导语言表达情绪,避免简单用物质满足替代情感回应。

3-12岁:对话艺术的黄金窗口

哈佛大学儿童发展中心的研究显示,6-12岁男孩每天接收到的积极语言反馈量,直接影响其青春期亲子沟通质量。这个阶段的孩子如同行走的矛盾体——既渴望挣脱父母羽翼,又迫切需要确认爱的存在。

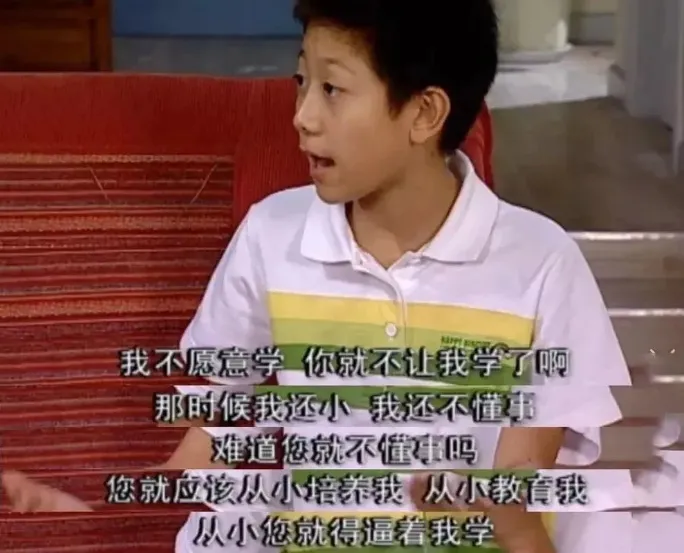

教育观察节目《成长密档》记录过典型对比案例:工程师家庭的父子对话总是以”作业写完了吗”开场,最终演变为激烈争吵;而教师家庭则坚持”晚餐分享制”,母亲会蹲下来平视孩子眼睛问道:”今天有什么有趣的事想和我分享?”十年追踪发现,后者在15岁时仍保持每周三次以上的深度母子交流。

心理学家建议掌握”三阶沟通法”:6-8岁采用”游戏化对话”,通过乐高搭建等共同活动自然切入话题;9-11岁运用”苏格拉底式提问”,引导而非说教;12岁前夕则要建立”家庭会议制度”,让孩子参与规则制定。值得注意的是,这个阶段的尊重不是放任,而是在设定底线前提下的自主权让渡。

12岁+:边界重构的智慧平衡

青春期男孩的房间突然紧闭的门板,往往让母亲们手足无措。脑科学研究揭示,12-18岁男性前额叶皮层髓鞘化程度仅为同龄女性的60%,这解释了为何他们常表现出情绪冲动与决策困难并存的特征。

在柏林青少年研究所的对照实验中,两组母亲采取不同策略:控制组坚持每日检查书包,实验组则设置”隐私尊重日历”。两年后评估发现,实验组男孩主动求助率高出2.3倍,母子冲突频率下降58%。这印证了发展心理学的重要观点:适度的空间让渡反而能强化情感纽带。

实操层面可遵循”三不原则”:不擅自闯入私人领域(如未敲门进入卧室)、不随意翻动私人物品(包括手机和日记)、不过度解读行为变化(如突然沉默可能只是激素波动)。同时要建立”安全词机制”,当孩子说出预设暗号时,母亲需立即终止当前话题转为倾听模式。

终身亲密关系的进化逻辑

当我们拆解那些跨越时空的母子深情案例,会发现真正的亲密从来不是物理距离的靠近,而是心理空间的共鸣。就像生物学家观察到的象群现象:成年公象虽远离族群,却始终记得母亲身上的特殊气息,在遭遇危机时会循味归来寻求庇护。

神经伦理学最新研究提出”情感账户”理论:童年时期的每次高质量陪伴都是情感储蓄,青春期的尊重理解构成利息累积,最终形成足以抵御岁月侵蚀的关系资本。那些抱怨儿子”娶了媳妇忘了娘”的母亲或许未曾意识到,正是早年过度的控制欲透支了情感信用额度。

站在人类进化的长河中回望,母子关系的本质从来不是占有与被占有,而是两个独立灵魂的相互映照。正如诗人纪伯伦所言:”你的孩子其实不是你的孩子,他们是生命对自身的渴望。”智慧的母亲懂得在适当的时候松开手中的线,让风筝既能翱翔天际,又永远记得归来的方向。当男孩成长为男人,他记忆中最温暖的港湾,永远会有母亲当年智慧退场的剪影。