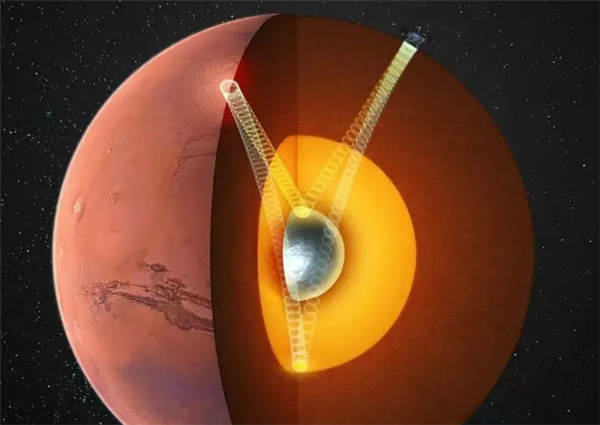

近日,科学界传来一则振奋人心的消息:中国科学技术大学孙道远教授、毛竹教授团队联合国外学者,在行星科学研究领域取得了重大突破。通过对美国国家航空航天局洞察号(InSight)探测器记录的数据进行深入分析,他们首次确凿地证实了火星内部存在一个半径约 600 千米的固态内核,并且揭示出其主要成分可能是富含轻元素的结晶铁镍合金。这一发现犹如一把钥匙,为我们打开了深入了解火星内部结构和演化历程的全新大门。

探索火星内核:漫长而艰难的征程

火星,这颗与地球环境最为相似的类地行星,一直以来都是行星内部结构与演化研究的重点对象,也是人类深空探测的核心目标之一。然而,对行星深部结构的探测难度极大。以人类最为熟悉的地球为例,科学家早在 1936 年就通过地震波首次推测出内核的存在,但直到 20 世纪 80 年代,经过近半个世纪的持续研究,才彻底确认了固态内核的存在。而对于火星,由于距离遥远,探测技术难度更高,直到 2018 年,人类才首次获得火星震的直接观测数据。尽管截至目前已经记录了上千次火震数据,但信号微弱以及噪声干扰等问题,仍然严重阻碍着对火星深部结构的研究。

创新方法:突破困境,发现固态内核

为了突破这一研究困境,中国科学技术大学的研究团队创新性地引入了火震阵列分析方法。他们对 23 个信噪比较高的火震事件数据进行了细致入微的分析,成功提取出了穿过火星核的关键震相,例如在地表反射的 PKPPKP(P'P')和在核幔边界反射的 PKKP。尤为引人注目的是,实际观测到的 PKKP 到达时间,比当前仅考虑液态核的火星速度模型所预测的结果提前了 50 至 200 秒。由于地震波在固体中的传播速度快于在液体中,这一明显的差异清晰地表明火星核具有分层结构:外层是液态核,而在更深的部位存在一个波速更高的固态内核。

更具说服力的是,研究团队首次在火震数据中识别出了被视为 “固态内核标志” 的 PKiKP 震相信号,为火星存在固态内核提供了直接且有力的证据。结合不同火核震相数据,团队精确测得火星固态内核半径约 600 公里,占火星半径的 1/5。若将火星按比例放大至地球大小,其内外核结构比例与地球高度接近。这一成果以 “Seismic Detection of a 600-km Solid Inner Core in Mars” 为题,于北京时间 9 月 3 日在《自然》(Nature)杂志线上发表,并被选为 Nature press release。

成分分析:轻元素揭秘火星磁场演化之谜

研究团队并未满足于仅仅确认火星固态内核的存在,他们进一步对内核的矿物组成展开了深入分析。结果显示,火星外核与内核之间存在约 30% 的波速跳变和约 7% 的密度差异。基于这一数据,团队发现火星核并非由纯铁镍构成,还包含 12%—16% 的硫、6.7%—9.0% 的氧以及不超过 3.8% 的碳。这种含有轻元素的星核结构,为解开火星磁场从早期活跃到如今沉寂的演化谜题提供了至关重要的线索,也为对比地球与其他类地行星的内部演化差异奠定了关键基础。

磁场的产生与维持通常与行星内部液态外核的对流密切相关。早期的火星磁场活跃,可能是由于其内部液态外核的对流较为强烈。然而,随着时间的推移,火星内部的成分和结构发生了变化,固态内核的存在以及轻元素的混入,可能影响了液态外核的对流模式,导致火星磁场逐渐减弱,最终变得沉寂。

地幔物质团块:追溯火星早期演化的时光胶囊

在另一项新发布的研究中,科学家们有了同样令人瞩目的发现。英国帝国理工学院等机构的研究人员在分析美国航天局洞察号火星探测器在 2018 年至 2022 年执行火星探索任务期间收集的火星震数据时,利用震波在不同物质中传播方式的差异推测火星内部构造,发现火星地幔中散布着大量巨型物质团块,这些团块直径可达 4 公里。通过深入研究,他们认为这些团块很可能源自火星早期遭受的大规模天体撞击。

大约 45 亿年前,太阳系尚处于形成初期的动荡阶段,火星频繁遭受天体撞击。其中一些撞击释放出的巨大能量使得火星地壳和地幔被大面积破坏,形成了岩浆海。在这个过程中,部分撞击体和火星自身的碎片被推入地幔深处。与地球不同,火星缺乏板块构造活动,其内部物质循环极为缓慢,因此这些物质团块得以在漫长的岁月中保存至今。这些巨型物质团块就如同一个个 “时光胶囊”,为科学家们研究火星内部结构及早期演化提供了珍贵的线索。它们记录了火星在形成初期所经历的剧烈事件,对于我们理解行星的形成和早期演化过程具有不可估量的价值。

研究意义:拓展认知,迈向深空探索新征程

中国科学家首次确证火星存在固态内核这一研究成果,具有多方面的重要意义。从科学认知的角度来看,它首次在地球以外的行星中确认了固态内核的存在,证实了火星与地球相似的核幔分异结构,极大地拓展了我们对行星内部结构的认知边界。在研究方法上,研究团队创新发展的火星地震学方法,为未来探月等任务中利用地震学方法探测月球等星体深部结构提供了重要的参考范例。从国际影响力方面而言,该成果标志着中国科研团队在行星内部结构探测领域迈出了关键一步,彰显了我国在行星科学与地球物理交叉研究中的创新能力与国际领先地位。

展望未来,随着对火星研究的不断深入,我们有望进一步揭示火星的演化历史,探索生命在这颗红色星球上存在的可能性,为人类未来的深空探索和星际移民计划提供坚实的科学基础。而这一重大发现,无疑将激励更多的科研人员投身于行星科学研究领域,推动人类对宇宙的认知不断向前发展。