里程碑之作:中国电影的”太空首秀”

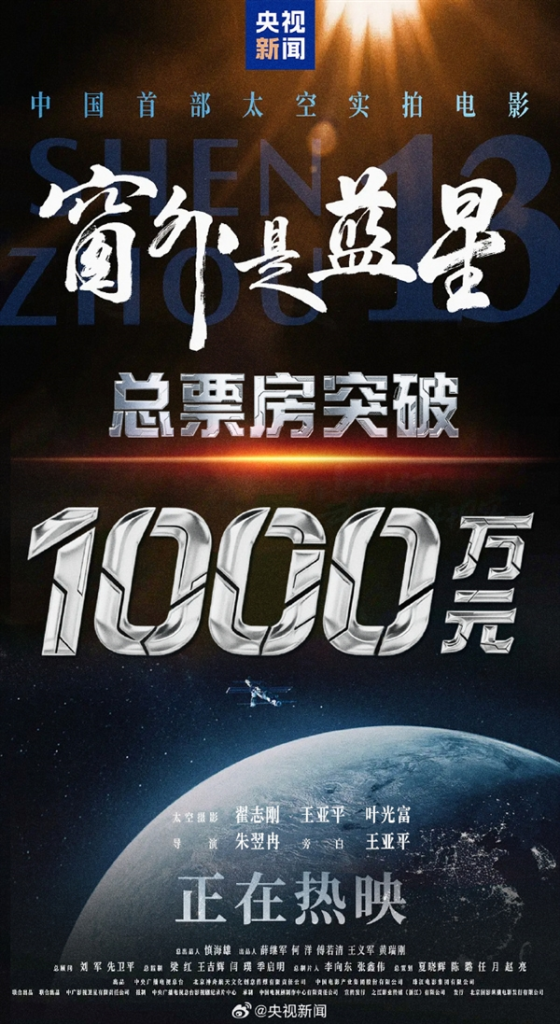

2025年9月,中国影坛迎来历史性时刻——首部太空实拍电影《窗外是蓝星》正式登陆全国院线,仅上映两日票房便突破1000万元,成为现象级文化事件。这部由中央广播电视总台出品、挂总台电影台标的首部电影,不仅填补了中国太空题材电影实拍领域的空白,更以全国产8K超高清技术为基石,开创了”天地协同创作”的新范式。

影片以神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富在轨驻留183天的真实经历为蓝本,通过航天员亲自执镜拍摄的珍贵影像,将空间站的日常生活、宇宙奇观与航天员的心理历程全景式呈现。导演朱翌冉带领团队以”再现情境式创作”手法,在科学严谨性与艺术感染力之间找到平衡点,让观众仿佛置身于400公里高空的中国空间站,透过舷窗凝视蓝色星球的壮美。

硬核科技支撑:全国产8K设备的”太空长征”

《窗外是蓝星》的诞生堪称一场科技攻坚的奇迹。为实现在微重力、强辐射、极端温差等复杂环境下的稳定拍摄,中央广播电视总台联合航天科研团队,针对太空特殊需求专项研发了”8K、50帧、全画幅”超高清摄影系统。这套全国产设备的诞生历经三大技术闯关:

- 火箭震动适应性测试

摄影机需承受长征火箭发射时超过10个G的瞬间加速度与高频振动。研发团队通过改良传感器减震结构、优化电路抗干扰设计,模拟百余次发射振动曲线,最终确保设备在剧烈颠簸中仍能保持画面清晰度。 - 空间环境可靠性验证

在真空、零下100℃至120℃的极端温差、游离原子氧腐蚀等条件下,设备光学镜头易产生形变,存储单元面临数据丢失风险。工程师采用多层复合镀膜技术保护镜片,定制耐辐射存储芯片,并设计冗余备份系统,使摄影机可在太空持续工作180天以上。 - 空间站适配性改造

为匹配空间站舱内布局与航天员操作习惯,设备重量压缩至1.2公斤以下,采用模块化设计便于快速拆装。充电系统兼容空间站供电标准,支持无线遥控拍摄功能,航天员仅需简单培训即可独立完成取景构图。

这些突破不仅标志着中国超高清影像技术达到国际顶尖水平,更为后续深空探测任务的科学记录提供了关键技术储备。

艺术与科学的交响:重新定义太空叙事

区别于传统科幻片的特效演绎,《窗外是蓝星》以真实影像构建叙事张力。当观众透过航天员的第一视角望向舷窗外的蔚蓝地球,或是目睹舱内漂浮的水珠折射出细碎星光时,那种未经修饰的临场感颠覆了人们对太空的想象。

影片中,翟志刚在晨曦中锻炼身体的剪影与地球地平线上的金色光晕交叠,王亚平透过镜头凝视祖国山河时眼眸中的微光,叶光富调试设备时幽默的自言自语……这些细腻的生活片段与震撼的宇宙景观交织,既展现了中国航天员的职业素养,亦传递出人性温度。导演朱翌冉透露:”我们刻意保留航天员操作设备时的轻微手抖、呼吸声在面罩内的回响等’不完美’细节,正是这些真实元素让故事更具感染力。”

更值得关注的是,影片通过8K超高清画质呈现出以往难以察觉的微观奇迹:太阳能帆板表面纳米涂层的反光纹理、舱内植物培养装置中幼苗根系的生长动态、甚至太空中静电产生的微小火花,均以前所未有的清晰度展现在银幕上。这种对科学细节的极致呈现,让《窗外是蓝星》成为一部兼具科普价值与艺术美感的太空影像档案。

文化现象解读:千万票房背后的时代共鸣

《窗外是蓝星》的市场成功绝非偶然。在影片点映阶段,航天爱好者社群自发组织的观影团预约量一周内突破5万人次;社交媒体上,#我与蓝星有个约定#话题阅读量逾2亿,无数网友分享自己仰望星空的照片与航天梦想。这种全民热情折射出当代中国社会对航天事业的深度认同。

心理学专家分析,影片引发强烈共鸣的原因在于其唤醒了集体记忆中的”星辰情结”。从古代”嫦娥奔月”的神话到”东方红一号”的乐曲响彻太空,再到如今航天员在舷窗前挥手致意的实时画面,中华民族千年来的飞天梦想在此刻具象化为可触摸的情感载体。而8K技术带来的沉浸式体验,更让普通观众得以跨越物理界限,与航天员共享”天地同呼吸”的壮阔情怀。

未来展望:开启太空影视创作新纪元

《窗外是蓝星》的成功试水,为中国电影工业化开辟了全新赛道。总台相关负责人表示,未来计划建立”太空影视联合实验室”,研发适用于月球、火星等深空环境的轻量化拍摄装备,探索VR/AR技术与太空实拍素材的融合应用,打造更具交互性的沉浸式宇宙叙事作品。

与此同时,该片的技术经验已反哺民用领域:8K超高清摄影机的部分技术已应用于医疗显微成像、地质勘探等领域;航天级防震算法被引入无人机拍摄系统;而空间站环境测试数据则为极端条件下的设备研发提供了重要参考。

结语:

当《窗外是蓝星》的片尾字幕伴随地球晨昏线缓缓升起时,观众席间响起的掌声不仅是对一部电影的赞赏,更是对中国航天事业与科技创新的致敬。这部承载着人类探索精神的太空实拍电影,已然成为中国文化软实力的新名片,在浩瀚宇宙中书写下属于这个时代的璀璨篇章。