一、从”大脑萎缩47%”到科学真相:MIT研究的误读与启示

2025年,MIT一份关于AI与认知关系的研究报告引发轩然大波。媒体以”ChatGPT让大脑萎缩47%”的惊悚标题引爆舆论,但细究实验设计后发现,结论远比想象中复杂。

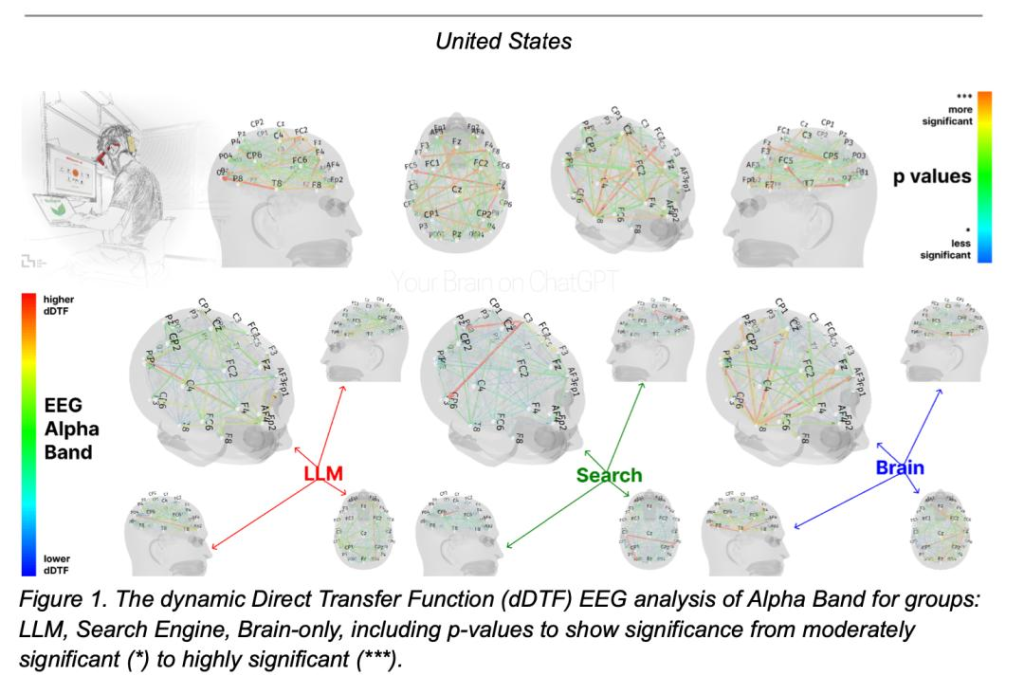

研究将54名大学生分为三组:纯人工写作组、搜索引擎辅助组和AI辅助组,通过脑电图监测发现,AI组的神经连接活跃度比纯人工组低45%~55%,且83.3%的用户无法回忆创作内容。但关键细节在于:

- 神经连接减少≠大脑退化:EEG仅显示任务执行时的活跃度变化,而非长期结构损伤。

- 认知债务可逆:当AI组脱离工具独立写作时,大脑活跃度回升,说明依赖是短期行为。

- 高基线用户反而受益:原本认知能力强者使用AI时,神经连接增强,凸显主动思考的重要性。

MIT的核心结论并非”AI使人变笨”,而是警示无意识依赖可能削弱长期认知能力——这与”用进废退”的生物学规律一致。

二、争议与局限:为何不能简单归因于AI?

尽管MIT研究提供了重要线索,但其局限性不容忽视:

- 样本偏差:仅18名受试者完成全程实验,且全部来自精英高校,难以代表普通用户。

- 任务简化:20分钟完成SAT哲学论文的高压环境,无法反映真实工作场景中的AI交互。

- 技术局限:EEG难以捕捉深层脑区(如海马体)活动,可能误读”认知效率优化”现象——即大脑将低阶任务外包给AI,释放资源处理更复杂问题。

同期其他研究提供了相反证据:

- 微软与卡内基梅隆大学发现,专业自信者使用AI会激发更多批判性思维。

- 《计算机与教育》综述指出,AI辅助的问题式学习(PBL)能显著提升学生的创造性思维。

这些矛盾结果提示我们:AI的影响绝非单向,关键在”如何使用”。

三、历史镜鉴:技术恐慌与人类适应力

从文字发明到电视普及,每一次技术革命都伴随”认知退化”的担忧:

- 苏格拉底曾抨击文字”削弱记忆力”,但文字最终催生了文明传承。

- 尼尔·波兹曼警告电视会破坏逻辑思维,但电视也拓展了视觉认知维度。

- 麦克卢汉预言计算机将麻痹神经系统,但计算机反而成为人类能力的延伸。

历史证明,技术本身无善恶,决定因素始终是人类如何驾驭它。

四、主动驯化AI:认知增强的三种策略

要避免沦为算法的”提线木偶”,需建立更健康的人机协作模式:

- “先思考,后提问”原则:向AI求助前,先独立梳理问题框架。

- 混合认知训练:交替使用AI与人工写作,保持深度思考肌肉记忆。

- 批判性反馈循环:对AI生成内容进行质疑、修正,将其转化为学习素材。

结语:技术中性论下的个体责任

MIT研究的真正价值,在于揭示了一个朴素真理:大脑的命运始终掌握在使用者手中。与其焦虑AI的侵蚀,不如将其视为认知进化的催化剂——关键在于保持清醒的自我觉察,在依赖与自主间找到平衡点。

毕竟,真正危险的从来不是工具本身,而是人类放弃思考的那一刻。