引言:AI迈向多模态感知时代

2025年7月,科学界迎来一项颠覆性突破——基于石墨烯的人工味觉系统”GO-ISMD”成功模拟人类味蕾功能,在酸甜苦咸及复杂饮品识别中达到90%以上的准确率。这一成果不仅标志着AI正式突破视觉、听觉的传统感知范畴,更可能为神经系统疾病患者带来”数字味觉重建”的希望。《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表的这项研究,同时被《Nature》官网列为头条报道,引发全球对”电子感官”技术的广泛讨论。

一、从石墨烯到”数字味蕾”:技术突破的核心

1.1 石墨烯:理想的材料基础

意大利那不勒斯佩加索大学团队选择氧化石墨烯(GO)作为核心材料,源于其独特的物理化学特性:

- 超高灵敏度:GO的二维纳米结构可吸附微量分子,导致电导率产生特异性变化。

- 大比表面积:每克GO材料拥有超过2600平方米的表面积,能高效捕捉化学信号。

- 生物相容性:氧化处理后的石墨烯对生物分子友好,适合植入式医疗应用。

1.2 GO-ISMD系统的仿生设计

研究团队将GO膜集成到氮化硅微流控芯片上,构建出三层结构:

- 感知层:36个直径3微米的微孔允许液体渗透,GO膜直接接触待测物质。

- 信号转换层:盐溶液环境中的电导率变化被低噪声放大器捕获。

- 数据处理层:神经网络模型将电信号转化为味觉分类结果。

这一设计模仿了人类舌头的”感受器-神经-大脑”链路,但响应速度提升至毫秒级。

二、实验验证:从基础味道到复杂饮品

2.1 基础味道分类挑战

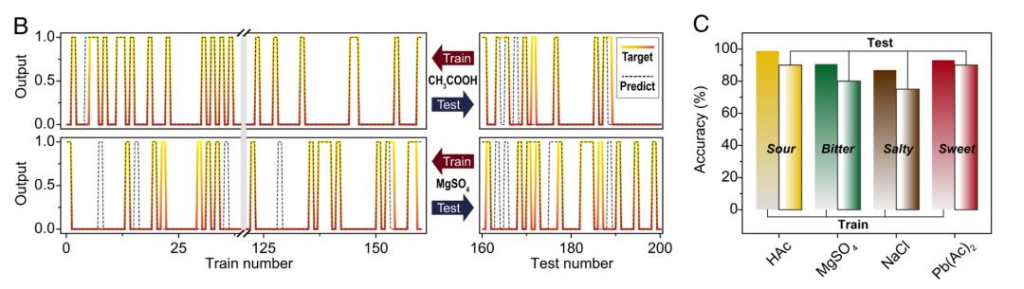

研究团队选取四种典型化学物质测试系统性能:

- 醋酸(酸):pH敏感型分子触发GO膜质子化反应。

- 硫酸镁(苦):多价离子导致电导率阶梯式下降。

- 氯化钠(咸):钠离子特异性结合位点激活。

- 醋酸铅(甜):重金属配位效应引发独特电信号。

通过拆分四分类为四个二分类任务,系统在独立测试集上达到90%平均准确率,显著优于传统电化学传感器(约65%)。

2.2 复杂饮品识别实战

更具挑战性的测试对象是可乐、咖啡及其混合物:

- 可乐:磷酸(酸)、咖啡因(苦)、糖分(甜)的复合信号。

- 咖啡:奎宁酸(苦)、芳香烃(特殊挥发性物质)。

系统通过多模态信号融合分析,最终以92.3%准确率完成区分,甚至能识别不同品牌可乐的配方差异。

三、神经医学应用:味觉障碍患者的新希望

3.1 疾病现状与治疗困境

全球约15%人口受味觉障碍困扰,常见于:

- 神经系统疾病:帕金森病、阿尔茨海默病早期症状。

- 头颈部肿瘤:放疗导致的唾液腺损伤。

- 新冠后遗症:约40%患者出现暂时性味觉丧失。

现有治疗手段(如锌补充剂、味觉训练)有效率不足30%。

3.2 GO-ISMD的医疗潜力

该系统可通过以下路径辅助治疗:

- 诊断工具:量化患者味觉敏感度变化,辅助早期诊断。

- 神经反馈训练:结合VR技术,通过模拟味道信号重建大脑味觉皮层连接。

- 植入式设备:未来或开发柔性GO薄膜,直接贴附舌部神经末梢。

项目负责人Andrea Lavazza强调:”这不仅是技术突破,更是对’数字器官’概念的验证。”

四、未来展望:从实验室到市场的挑战

4.1 技术优化方向

- 多模态融合:整合嗅觉传感器,实现”电子鼻舌”联用。

- 动态适应:开发自学习算法,适应个体差异化的味觉阈值。

- 微型化:将芯片尺寸缩小至可吞咽胶囊级别。

4.2 伦理与商业化考量

- 数据安全:味觉数据可能泄露饮食偏好,需建立隐私保护标准。

- 商业落地:食品工业(品质检测)、餐饮机器人等领域已表现出强烈兴趣。

- 伦理边界:是否允许AI模拟人类主观味觉体验?

结语:感官革命的起点

GO-ISMD系统的成功,不仅是材料科学与AI的胜利,更揭示了”数字感官”替代或增强人类生理功能的可行性。随着脑机接口技术的进步,未来或出现”全感官数字化”解决方案。正如《Nature》评论所言:”当AI开始’品尝’世界,我们离理解意识的生物学基础又近了一步。”

这项技术或许将在十年内改变医疗、食品甚至元宇宙交互方式,而今天的90%准确率,仅仅是这场感官革命的开始。