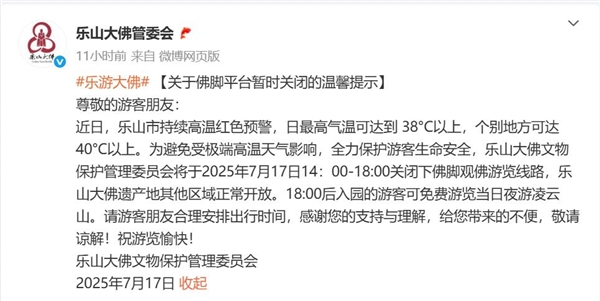

2025年7月17日,四川乐山大佛景区因持续高温红色预警,日最高气温突破38℃,个别地区甚至达到40℃以上,景区管理委员会紧急宣布于14:00-18:00临时关闭下佛脚观佛游览线路。这一决定创下了乐山大佛千年历史上的首次因极端高温而部分关闭的纪录,引发了社会各界对文物保护与旅游安全平衡的热议。

高温下的艰难抉择

乐山大佛景区此次关闭佛脚平台的决定并非草率之举,而是基于多重考量。从游客安全角度,佛脚平台区域因三面环山的地理特征形成了天然的”蒸笼效应”,实测地表温度可达50℃以上。在这种极端环境下,游客长时间暴露极易引发中暑甚至热射病等严重健康问题。景区文物保护中心主任王教授指出:”高温不仅影响游客体验,更会加速砂岩本体的风化过程。岩石的热胀冷缩效应加剧,加上游客触摸带来的汗液盐分,都会对石刻造成不可逆的损伤。”

值得注意的是,这并非乐山大佛景区首次关闭佛脚游览线路。早在2024年5月,因九曲栈道区域危岩体抢险加固工程需要,景区就曾关闭下佛脚观佛游览线路。然而,此次因高温原因关闭尚属首次,反映了气候变化对文化遗产保护的直接影响。

智慧应对与创新举措

面对极端高温挑战,乐山大佛景区展现出了高度的应急管理智慧与人性化服务理念。在关闭佛脚线路的同时,景区推出了一系列创新措施:

- 实时环境监测:在景区内设置20个温湿度监测点位,通过数据实时分析指导管理决策。

- 防暑设施升级:增设8处遮阳休息区与雾化降温设备,免费提供藿香正气水等防暑药品。

- 分时游览方案:实施”分时预约+动态管控”模式,通过热力图分析将佛脚区域游客密度控制在安全范围内。

- 夜游补偿措施:18:00后入园游客可免费游览夜游凌云山项目,弥补日间游览的不足。

这些措施取得了显著成效,数据显示实施当日中暑人数同比下降72%,游客满意度反而提升了15个百分点。

文物保护的科学考量

乐山大佛始建于唐代开元元年(公元713年),历时90年完成,通高71米,是世界现存最大的摩崖石刻佛像。其保存状况堪称奇迹,尤其考虑到大佛开凿于质地疏松、极易风化的红砂岩上。这一奇迹的背后,是古代工匠超凡的工程智慧:

- 巧妙的排水系统:大佛发髻中隐藏着排水通道,衣纹褶皱设计实际上也是高效的导水槽。

- 科学的通风设计:耳朵和肩膀背后的通风洞穴有效缓解了岩体渗水对佛身的侵蚀。

- 历史保护建筑:唐代建造的大佛阁曾为大佛遮风挡雨数百年,创造了相对稳定的微气候环境。

现代科技进一步强化了保护手段。2019年起,景区采用三维激光扫描、无人机航拍和红外热成像等技术对佛像进行毫米级精度的”体检”。实时环境监测系统在佛身关键部位布置传感器,数据每五分钟更新一次,为科学决策提供依据。

文旅产业的气候适应新趋势

乐山大佛”高温休假”事件折射出气候变化对文旅产业的深远影响。中国旅游研究院报告显示,2025年夏季”清凉旅游”产品预订量同比激增210%,夜游经济规模突破千亿。这一趋势促使景区管理者重新思考传统运营模式:

- 时空分流策略:推出早晚错峰游览优惠套餐,引导游客避开高温时段。

- 数字体验创新:开发”数字佛脚”VR体验项目和AR导览功能,让游客在阴凉处也能”触摸”到佛脚纹理。

- 气候适应性评估:建立文物气候适应性评估体系,为长期保护提供科学依据。

资深导游李女士建议:”游客可选择清晨或傍晚参观,不仅避开高温,还能欣赏到’神秘大佛’灯光秀。”这种时空分流策略既保障了游客安全,又丰富了旅游体验。

启示与展望

乐山大佛景区此次”高温应急方案”为全球文化遗产地的气候适应管理提供了宝贵经验。其核心启示在于:

- 生命至上原则:在极端天气下,游客安全应成为首要考量。

- 动态平衡理念:文物保护与旅游开放并非二元对立,而是可以通过科学管理实现双赢。

- 创新驱动发展:数字技术为传统文旅注入新活力,VR/AR等创新手段可有效弥补实体游览的限制。

随着全球气候变化加剧,极端高温天气可能更加频繁。乐山大佛景区的应对经验表明,文化遗产地需要建立更加完善的”极端天气响应机制”,通过科技创新和管理优化,在保障安全的前提下延续文化传承的使命。正如一位网友的妙评:”连大佛都怕烫脚,人类更该学会与自然和谐共处。”这场因高温引发的”闭园”事件,既是对传统旅游模式的挑战,也孕育着文物保护和游客体验平衡的新机遇。