——从时尚配饰到社交货币的情感革命

在2024年巴黎奥运会的赛场上,跳水冠军全红婵的背包因挂满粉丝赠送的“小乌龟”玩偶冲上热搜,被网友戏称为“背包上开了个动物园”。这一现象并非孤例——从运动员的步枪贴满Hello Kitty贴纸,到街头年轻人背包上叮当作响的潮玩挂件,“包挂”(Bag Charms)已从单纯的装饰行为演变为一种融合时尚表达、情感慰藉与社交连接的文化现象。据麦肯锡《2024年中国消费趋势调研》显示,64%的年轻消费者将“情绪价值”置于消费决策的核心,而“包挂”正是这一趋势的具象化载体。

文化溯源:从柏金包的“叮当声”到Z世代的“痛包”

“包挂”的雏形可追溯至20世纪80年代。文化偶像简·柏金(Jane Birkin)曾在她的标志性柏金包上挂满贴纸和串珠,认为“叮当作响是一种快乐的声音”。这种随性风格在2024年Miu Miu春夏秀场被复刻,模特们手持鼓鼓囊囊的包袋,仿佛“装下整个世界”。

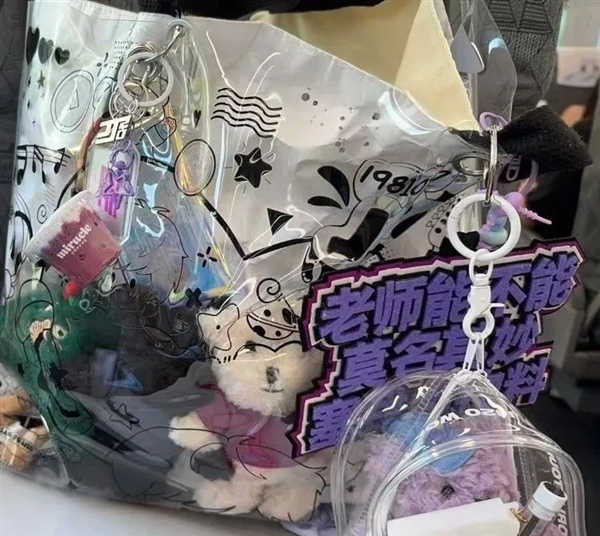

而在东亚,“包挂”与二次元文化深度融合,催生了“痛包”(专门展示动漫周边的包)的流行。年轻人将挂满徽章和玩偶的背包称为“承受超重之痛”的个性宣言。这种“极繁主义”与欧美的时尚态度形成鲜明对比——前者强调社群归属,后者更注重个体表达。

情感经济:IP玩偶如何成为“行走的心理创可贴”

“包挂”的爆发式增长背后,是年轻人对情感陪伴的迫切需求。日本治愈系漫画《吉伊卡哇》(Chiikawa)的粉丝坦言:“这些角色是特别可爱的宝宝,看了让人温暖”。泡泡玛特旗下IP Labubu凭借99元的亲民价格和生动的表情设计,2024年创下30.4亿元营收,同比增长7倍。

心理学分析指出,Z世代更倾向于将玩偶“外挂”而非藏于家中,实现“实时情感慰藉”。例如,西安文创“绒馍馍”挂件因融合饮食文化符号,成为年轻人展示地域认同的“社交名片”。麦肯锡报告进一步印证:年轻群体愿为“情绪价值”支付溢价,甚至催生了二手市场中Labubu联名款23倍的溢价现象。

社群裂变:从“挂件搭子”到线下狂欢

“包挂”的社交属性使其成为数字时代的“兴趣雷达”。小红书“包包挂件”话题浏览量超6.7亿次,用户分享搭配心得、寻找“同担”(喜欢同一IP的伙伴)。线下场景中,泡泡玛特门店的“蹲娃”活动、主题聚会构建了以女性为主(占比70%-75%)的亲密社群。

更值得注意的是“包挂”衍生的“交换经济”。稀有挂件如迪士尼玲娜贝儿或Labubu限定款,在二手平台形成非正式估值体系,成为粉丝圈的硬通货。这种基于共同爱好的资源置换,重构了传统消费的社交逻辑。

争议与反思:消费主义陷阱还是个性解放?

尽管“包挂”文化具有积极意义,但其潜在的过度消费问题不容忽视。部分年轻人陷入“收集癖”或攀比心理,例如为集齐Labubu全套“色系”耗费数千元。心理专家提醒,需警惕“情绪消费”演变为经济负担。

然而,从更宏观的视角看,“包挂”反映了当代青年对抗原子化社会的努力。正如上海市心理咨询师卫兰所言:“一个坦诚的‘包挂’,能让社恐青年快速找到同好”。这种低成本的身份标识系统,既是对个性的捍卫,也是对真实连接的渴望。

包挂作为时代的精神切片

从简·柏金的自由精神到全红婵的“奥运动物园”,从奢侈品毛绒挂件到平民化的“绒馍馍”,“包挂”文化的演进映射了年轻一代的价值观变迁——他们渴望被看见、被理解,更渴望在高速运转的世界中,用一件小物锚定自己的情感坐标。正如网友所言:“换一只‘包挂’,仿佛换了一款新包”,而在每一次更换的背后,都是对自我的一次重新定义。