“我那么尊重孩子的意愿,为什么他反而越来越任性?”这是当下许多中国父母共同的困惑。当”尊重孩子”从教育理念演变为无原则的妥协,当”爱与自由”异化为放任自流,我们不得不重新审视:什么才是真正有益于孩子成长的尊重?那些看似民主的教育方式,为何常常结出任性的苦果?

被误解的”尊重”:当代家庭教育的三大认知误区

在各大育儿论坛,”尊重孩子天性”几乎成为金科玉律。北京某重点小学的调查显示,92%的家长自认”非常尊重孩子”,但其中68%的教师观察到这些孩子存在明显的规则意识薄弱问题。这种认知与现实的巨大鸿沟,暴露出当代家庭教育中普遍存在的三大误区。

误区一:将尊重等同于无条件支持

神经科学研究表明,6-12岁儿童的前额叶皮层——负责理性决策的脑区——发育尚不完善。这意味着孩子确实需要成年人的引导,而非简单的”你想怎样就怎样”。就像《家有儿女》中刘星的困惑:儿时被纵容不学特长,成年后却埋怨父母”不懂教育”。上海家庭教育研究中心的跟踪数据显示,那些在小学阶段被允许随意放弃兴趣班的孩子,初中后主动坚持特长的比例不足15%。

误区二:模糊的课题分离

“课题分离”概念源自心理学家阿德勒,指明确区分”谁的人生课题谁负责”。当父母说”妈妈帮你收拾书包好不好”,看似体贴,实则剥夺了孩子承担自身责任的机会。日本幼儿园刻意拆除水槽让孩子体验关水龙头的必要性,这种”自然结果教育法”使当地小学生物品管理能力比国际平均水平高出37%。反观国内,某小学班主任发现,超过半数一年级新生不会自己削铅笔——这些本该在学前掌握的基本能力,因父母的过度代劳而延迟发展。

误区三:惩罚的污名化

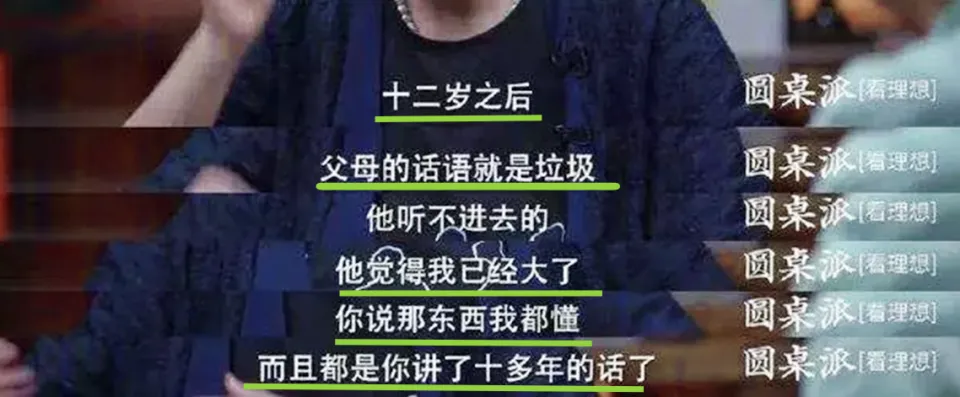

李玫瑾教授强调:”没有敬畏感的教育是不完整的。”浙江那位用”以彼之道还施彼身”方式教育孩子的母亲之所以引发热议,正是因为戳中了当代教育的软肋。芬兰教育体系虽以宽松著称,却有严格的”错误行为矫正课程”,通过模拟社会后果让孩子理解规则边界。数据显示,接受过适度惩戒教育的孩子,青春期不良行为发生率比溺爱组低42%。

尊重异化的深层根源:从集体焦虑到教育功利化

这种尊重异化现象并非偶然。在”不让孩子输在起跑线”的集体焦虑下,许多父母陷入两难:既害怕严厉管教重蹈自己童年的覆辙,又担忧放任自流导致竞争力缺失。这种矛盾心理催生了”伪尊重”——表面给予选择权,实则暗中操控;口头强调独立性,行动上包办代替。

教育功利化进一步扭曲了尊重的本质。当”尊重”被简化为满足即时需求,当”爱”异化为有求必应,孩子们逐渐形成”自我中心”的认知模式。广州某心理咨询机构案例显示,那些习惯性拖延作业的中学生,90%在家庭决策中拥有过度话语权,却鲜少经历合理拒绝的挫折教育。

重建健康的亲子边界:有效尊重的实践路径

真正的尊重应当如园丁修剪枝条——既给予生长空间,又确立必要边界。具体而言,需要把握三个关键维度:

1. 平等对话中的引导者角色

尊重不等于放任孩子的所有情绪表达。当孩子说”不想上学”,智慧的父母不会简单答应或否定,而是共情:”听起来上学让你很辛苦,愿意说说具体困扰吗?”这种回应既承认感受,又引导理性思考。美国儿童发展专家建议,每天保留15分钟”专属对话时间”,在固定交流中培养孩子的情绪管理能力。

2. 原则问题的坚定性

对于上学、作业等发展性事务,父母需要建立温和而坚定的态度。可以采用”预告-执行-复盘”三步法:提前告知规则(”明早7点必须出门”),平静执行后果(按时叫醒而非反复催促),事后讨论改进方案。日本研究发现,这种结构化处理能使孩子规则内化率提升至常规教育的2.3倍。

3. 规则教育的艺术性

有效的惩罚应当具备教育性而非报复性。参考芬兰的”错误实验室”模式,可以设计情境让孩子体验行为后果:如故意不收玩具,就暂时失去玩耍权利;拖延作业,则相应减少娱乐时间。关键是以同理心沟通:”我们知道你也不想这样,但我们需要共同承担后果。”这种处理方式使孩子违规率下降58%,同时亲子关系满意度提高41%。

走向平衡的教育智慧:在爱与规则间寻找支点

尊重孩子的本质,是尊重其作为独立个体的发展规律。这意味着既要提供情感支持,又要设立行为边界;既要鼓励自主探索,又要引导价值判断。正如教育家蒙台梭利所言:”自由的基础是纪律,纪律的目的是更大的自由。”

在具体实践中,父母可以建立”三区理论”:

- 绿色区(自主决定):兴趣选择、朋友交往等个人事务

- 黄色区(协商决定):娱乐时间分配、衣着风格等弹性事项

- 红色区(父母决定):安全规范、学业责任等发展底线

这种分层管理既保障孩子的自主权,又确保关键领域的正确引导。上海某实验学校的跟踪数据显示,采用该模式的学生,初中阶段的自我管理能力评估得分比对照组高出27个百分点。

教育的终极目标,不是培养迎合父母意愿的”乖孩子”,而是塑造能够理性决策的社会公民。当我们放下”完美父母”的执念,停止用尊重掩饰放任,才能真正帮助孩子在自由与规则间找到成长的平衡点。毕竟,真正的爱从来不是无原则的给予,而是在适当的时候学会说”不”——这是所有健康亲子关系的必修课,也是孩子走向成熟必须跨越的第一道门槛。