2025年4月30日,一则医疗纠纷判决引发广泛关注:患者赵某因车祸后腹部不适入院,住院第六天执意出院,医生仅在病历中记录“建议继续住院”却未签署风险告知书或拒绝治疗确认文件;一个半月后赵某休克昏迷再入院,经抢救无效死亡。法院最终判定首诊医院承担30%赔偿责任(赔偿83万元),理由直指核心——“医生未充分履行告知义务,未让患者签署书面风险确认文件,不能认定已尽合理注意义务”。这起案件不仅暴露了医疗实践中“患者自主权”与“医方告知责任”的模糊地带,更折射出当前医疗纠纷处理中“证据留痕”的关键意义。

案件回溯:一次“未留痕”的出院决定

患者赵某(1976年生)因车祸致腹部不适入院,检查发现腹腔积液,医生建议观察复查。住院第六天,赵某坚决要求出院,医生仅在病历中简单记录“建议继续住院”,未提供风险告知书,也未让患者或家属签署拒绝检查、出院的书面文件。一个半月后,赵某症状加重再入院时已休克昏迷,虽经紧急手术抢救,仍因病情过重死亡(后家属转院治疗15天无效)。司法鉴定显示,两家医院的诊疗行为与死亡无直接因果关系,但首诊医院因“告知程序瑕疵”被判担责。

法院明确两点判赔依据:其一,医生仅口头建议住院,未通过书面形式向患者充分说明“拒绝治疗可能导致的恶化风险”;其二,未要求患者签署“拒绝检查/出院”的确认文件,导致医方无法证明已尽到“让患者充分知情”的义务。尽管患者有自主决定权,但医院作为专业机构,不能仅因患者“有权拒绝”就免除自身风险告知责任——“患者有选择权,但医方有义务确保这种选择是基于充分知情的”。

争议焦点:患者自主权与医方告知义务的平衡

本案的核心矛盾,在于如何平衡“患者的医疗自主权”与“医方的专业注意义务”。根据《民法典》及医疗规范,患者确实有权决定接受或拒绝治疗(包括出院),但这一权利并非绝对——医方需证明自己已履行“充分告知风险”的义务,且患者是在理解后果后做出的自主决定。

本案中,首诊医院的操作存在明显瑕疵:医生虽口头建议住院,但未通过《拒绝治疗告知书》等书面文件向患者说明“腹腔积液未明确病因时出院可能导致感染加重、休克等风险”,也未让患者签字确认“已知风险仍坚持出院”。这种“仅有病历记录、无书面留痕”的做法,被法院认定为“未尽合理注意义务”——“医方不能仅凭一句‘建议’就推定患者理解了全部风险,必须有明确的证据链证明告知过程”。

行业警示:一份签字文件背后的“免责逻辑”

判决传递出一个清晰的信号:在患者拒绝治疗或出院的场景中,“程序合规”比“结果预判”更重要。现实中,许多医生面对患者执意离院时,常以“口头劝阻+病历记录”应对,认为“患者自己要走,我们拦不住”,但这种做法在纠纷中往往难以自证清白。

本案中法院特别强调:“医方应通过书面文件(如《拒绝治疗/出院风险告知书》)明确告知患者‘拒绝检查/出院可能导致病情恶化、甚至危及生命’,并要求患者或家属签字确认。”这一要求本质上是将“告知义务”转化为“证据固定”——只有让患者亲手签署文件,才能证明医方已穷尽告知手段,患者是在知情后自主决策。正如业内人士所言:“未来若再遇类似情况,哪怕患者坚持离院,只要能提供完整的签字文件和告知记录,至少能大幅降低责任比例(如从30%降至更低),甚至可能免责。”

深层困境:患者离院风险的“法律真空”

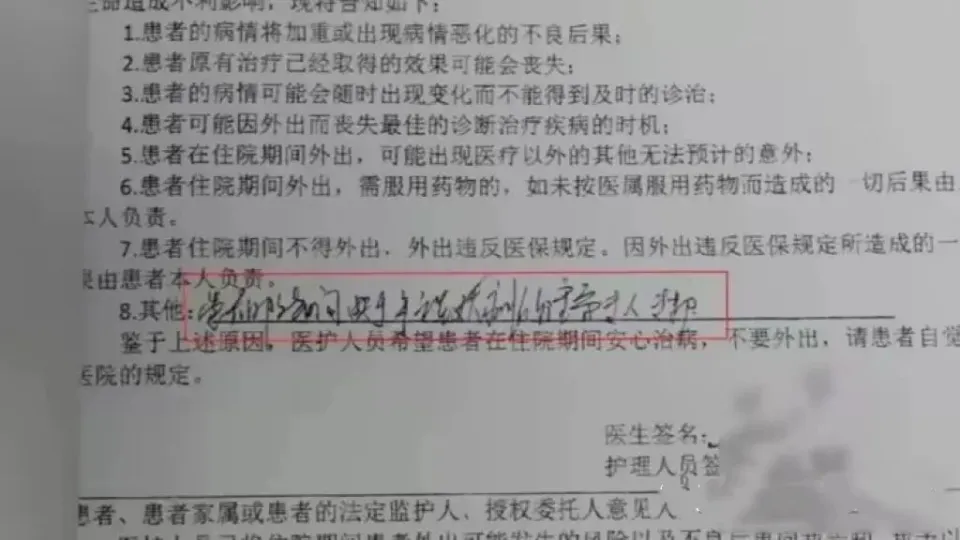

更值得关注的是,当前法律对“住院患者执意离院”的规范仍显模糊。尽管医院普遍会签署《劝阻住院患者外出告知书》,但这类文件通常仅包含“外出风险自负”等笼统条款,缺乏对具体病情风险的针对性说明(如本案中的腹腔积液可能引发的感染、休克等)。更重要的是,医院无权限制患者人身自由,若患者执意离院,医方既无法强制留人,又难以通过现有文书完全规避责任。

正如文章所述:“刑名不具,则仁心何安?”当法律未明确界定“医方告知到何种程度可免责”“患者自主权边界具体为何”时,医生只能在“尊重患者选择”与“自担风险”间艰难平衡。一个伤人心的判例,可能让医生产生“多做多错”的顾虑;而缺乏具体的法律指引,则会让行业陷入“人人自危”的信任危机。

从个案到制度,构建更清晰的医疗责任边界

这起83万赔偿案,本质上是一堂关于“医疗告知程序重要性”的生动课。它提醒医方:患者的自主权需要尊重,但医方的专业责任更需通过规范的程序落实——每一次风险告知都应留下书面痕迹,每一次患者拒绝都应转化为签字确认的证据链。而对行业而言,推动立法明确“住院患者离院告知的具体标准”“拒绝治疗确认文件的必备要素”,或许才是从根本上化解此类纠纷的关键。

毕竟,医疗的本质是信任,而信任的建立,既需要医者的仁心,也需要制度的兜底。当每一份告知书都清晰可查,每一次风险都充分说明,医患之间的“双向理解”才能真正落地。