补贴狂欢后的商家困境:从”被迫参战”到”两难抉择”

持续三个多月的外卖行业补贴大战,曾以”低价倾销”点燃市场热情——动辄千万级的订单量、百亿规模的真金白银投入,让商家一度以为迎来了流量红利期。然而,当这场狂欢逐渐失控,最先承受压力的却是夹在中间的餐饮商家。

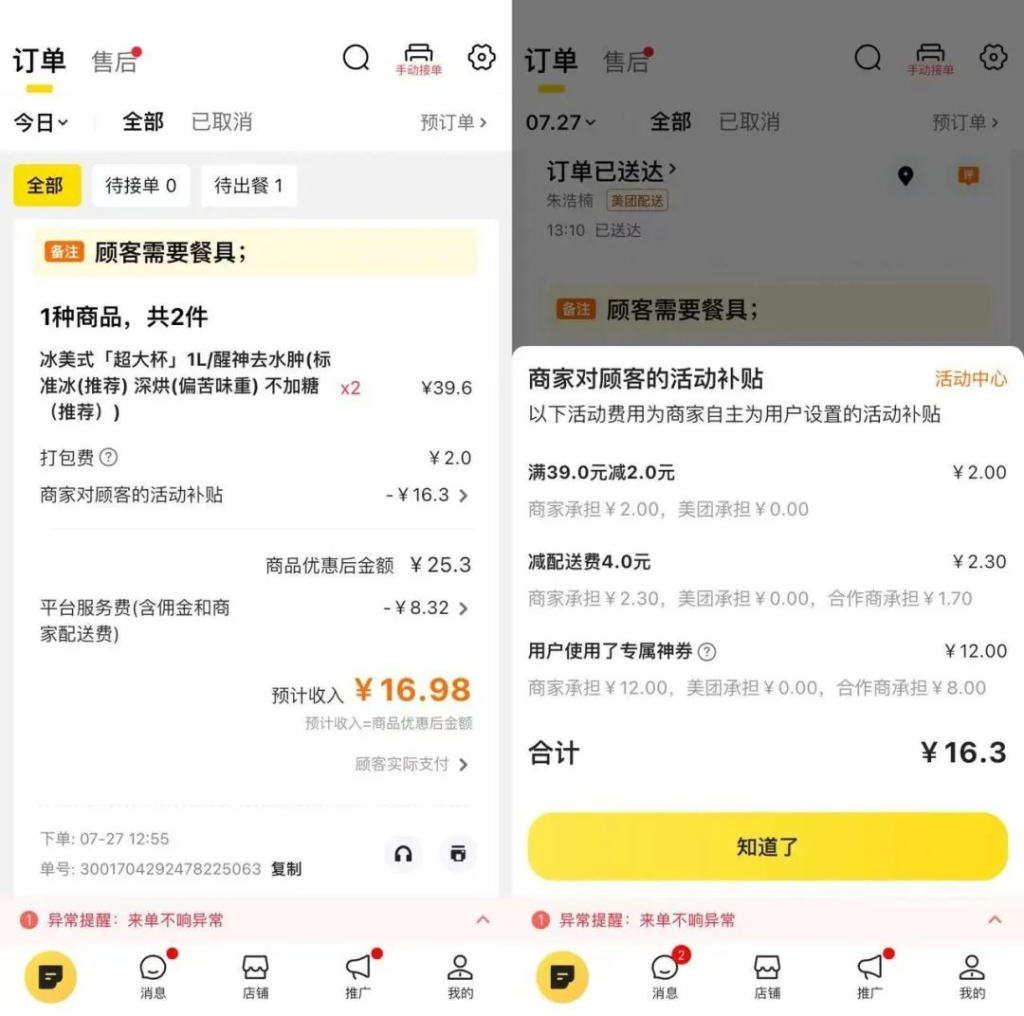

“不参与补贴是等死,参与是找死”,这句来自江苏茶饮商家王渝的感慨,道出了多数商家的心声。他的加盟店原本靠堂食维持稳定客流(日均五六十单),但四月底线上订单突然暴增后,堂食骤降至个位数。看似热闹的线上生意却暗藏危机:20元的订单,实付可能低至2元甚至1分钱;扣除平台抽佣(1.5%-2%)、配送费(2.5元起)、红包补贴(商家分摊3-5元)后,商家实际到手仅8元左右,再刨除4元原料成本,毛利所剩无几。”烘焙类产品属于预加工,基本白干;奶茶还能勉强赚点,但利润被压缩到极限。”王渝的账单显示,一单20元的订单,平台与用户活动补贴合计高达23元(”商家对顾客的活动补贴”10元+”平台活动补贴”13元),最终商家利润被层层蚕食。

中小商家的困境并非个例。广州林里柠檬茶店的员工小诗回忆,某日门店突然接到300多单、约400杯的爆单量,而店内仅有两名正式员工和一名兼职。”订单量翻了十倍,人手根本跟不上,老板临时加聘兼职,人工成本激增,营业额涨了但利润没见涨。”更让商家无奈的是,平台补贴规则复杂且强势——”不参与减免配送费活动就没客流,不跟红包补贴就拿不到流量”,商家若拒绝参与,订单量会断崖式下跌;若咬牙跟进,则陷入”越卖越亏”的恶性循环。

大型连锁品牌同样未能幸免。某县城蜜雪冰城加盟商展示的5月账单显示:2687笔订单总收入32228元,扣除商家补贴、平台服务费及公益费用后,单均收入仅6元。”虽然平台对达标店铺有补贴,但此前开店过于密集(缺乏区域保护),很多门店根本达不到月订单量要求。”即便获得补贴,扣除原料、人工、水电等成本后,盈利空间也微乎其微。

商家的”突围战”:收缩防守还是All in外卖?

面对不可持续的低利润模式,商家开始分化出两条截然不同的应对路径——“断臂求生”收缩业务,或”孤注一掷”All in外卖。

收缩派:回归品质与堂食

安徽糖水店老板赵宁的选择颇具代表性。起初为对冲线下客流下滑,她加入外卖大战,但很快发现补贴扭曲了市场逻辑:”到店顾客宁愿线上下单也不堂食,因为外卖价格比会员充卡更便宜;老顾客不再续费储值卡,会员体系收入归零。”更让她警惕的是,平台补贴让外卖价格远低于成本价,长期会破坏品牌价值。于是她果断关闭外卖渠道,重新聚焦堂食与会员服务。”没想到效果立竿见影,堂食订单明显回升。”后来虽恢复外卖,但她仅保留免配送费基础服务,拒绝参与任何红包、神券活动。”品质才是留住老顾客的核心,流量可以慢慢做,但不能为短期补贴牺牲长期口碑。”

江苏日料店老板周信则走向另一个极端——彻底放弃堂食,转型轻资产外卖模式。他的30元外卖单,大战前到手利润约14-20元(净利率约47%-67%),大战后因补贴分摊、活动投入,到手仅8-12元(净利率3%-7%)。”堂食大店做外卖纯亏本,房租和人力成本太高;小档口或纯仓库式店铺更适合外卖。”他关掉原有堂食门店,盘下一家小店专做外卖轻食,通过降低租金、简化出餐流程提升效率。”虽然利润薄,但至少能活下来。”

不过,这两种选择均非坦途。赵宁的”高品质防守”面临流量被低价竞品分流的风险——当消费者习惯”1元奶茶””9块9快餐”后,愿意为品质支付溢价的客群正在缩小;周信的”外卖小店模式”则需应对平台规则的变化——美团”浣熊食堂”、京东”七新小厨”等新业务已明确向”品质外卖”升级,缺乏品牌背书的小作坊式店铺,未来能否获得流量推荐仍是未知数。

平台的”刹车”信号:从恶性竞争到生态平衡

商家与消费者的双重压力下,外卖平台的”急刹车”终于到来。8月1日,美团、饿了么、京东三大平台同步发布公告,宣布将共同抵制”恶性竞争”,反对内卷,明确”不强制或变相强制商家参与补贴活动”。这一表态被视为行业从无序扩张转向理性竞争的关键转折点。

事实上,监管介入早有预兆。7月18日,市场监管总局已约谈三家平台企业,要求规范补贴行为、维护行业生态。此前,平台通过”满减””配送费补贴””红包雨”等手段刺激订单量飙升,却将大部分成本转嫁给商家——以王渝的订单为例,用户实付2元时,平台抽佣+配送费+活动补贴合计扣除12元,商家仅剩8元;薇薇的咖啡订单原价39.6元,商家最终到手仅16.98元(补贴与平台服务费分摊后)。这种”赔本赚流量”的模式,短期内推高了数据,长期却让商家陷入亏损泥潭。

值得注意的是,平台并非完全”撒手不管”。部分品牌如蜜雪冰城虽面临店铺密集竞争,但5月仍获得平台补贴(需达标月订单量);库迪咖啡借助京东初期补贴,5月销量突破5000万单,广东联营商直言”终于活下来了”。然而,这种”选择性扶持”难以覆盖所有商家,中小个体户仍是补贴大战中最脆弱的环节。

消费市场的反思:低价狂欢的”反噬效应”

外卖大战中,消费者看似是最大赢家——1元奶茶、0元外卖的”羊毛”满天飞。但狂欢背后,隐藏着对市场秩序的破坏与消费习惯的扭曲。

质量下滑与信任危机

“一分钱一分货”的规律在外卖领域同样适用。大量低价订单倒逼商家压缩成本:预制品微波加热、奶茶冰块占比过高、堂食卫生被忽视……外卖骑手透露,部分商家为赶单量,甚至用速食包代替现做餐品。”消费者吃几次便宜货后,会发现奶茶没奶味、饭没饭香,最终伤害的是整个行业的口碑。”

低价依赖与心理预期畸变

更深远的影响在于消费者心理。”过去9块9的咖啡算低价,现在‘1元购’轰炸下,连5块钱的咖啡都嫌贵。”一位用户坦言,长期被补贴”喂养”的市场,已形成”低价=合理”的错误认知。当平台补贴退潮后,消费者可能因价格敏感度过高而流失,最终反噬商家与平台的生存空间。

未来展望:寻找可持续的商业平衡点

外卖大战的”刹车”,标志着行业从野蛮生长迈向理性竞争的新阶段。但真正的挑战才刚刚开始——如何构建商家、平台、消费者三方共赢的生态?

对商家而言,需平衡短期流量与长期价值:盲目跟风补贴或许能换来一时订单,但唯有坚守品质、优化服务才能沉淀忠实客群;对平台来说,应摒弃”以补贴换市场”的粗暴逻辑,通过技术赋能(如精准流量分配)、差异化服务(如品质外卖专区)帮助商家提升效率;对监管部门而言,需持续完善规则,明确补贴上限与成本分摊机制,防止恶性竞争卷土重来。

正如一位餐饮老兵所言:”外卖的本质是服务行业,不是流量游戏。”当补贴的泡沫散去,只有回归商业本质的玩家,才能在这场长跑中笑到最后。