【事件背景:一场针对成人内容的”大清洗”】

2025年7月中旬,Steam平台突然大规模下架成人向游戏(俗称”黄油”),涉及数百款原本合规的视觉小说、R18模拟经营类作品。与以往零星下架不同,此次行动近乎”清洗”,许多开发商紧急修改游戏名称、删除敏感元素,试图规避审查,但仍有大量作品被强制下架。

起初,玩家以为这只是Valve(Steam母公司)例行收紧内容政策,但很快发现,真正的幕后推手并非Steam,而是一个名为Collective Shout的澳大利亚激进组织。该组织长期以”反对性别暴力、保护儿童”为由,向政府、企业施压,要求封杀其认定的”不良内容”。

【支付机构的”隐形权力”:谁在真正操控游戏生死?】

Steam本身并不惧怕玩家抗议,但它无法忽视支付渠道的威胁。Collective Shout的策略极为精准——他们没有直接攻击Steam,而是向Visa、万事达(Mastercard)等国际信用卡巨头施压,指控Steam平台”纵容虐待与剥削内容”。

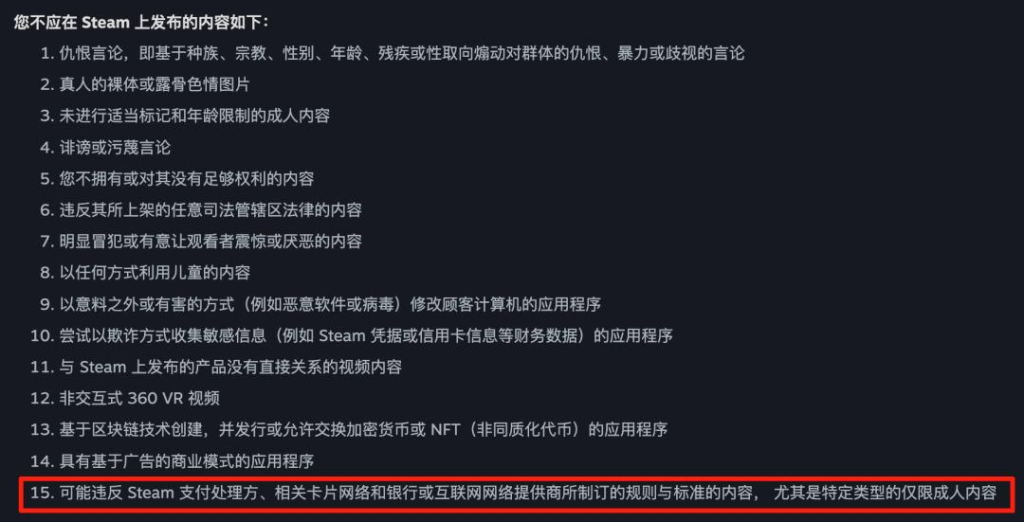

这些支付机构出于品牌声誉风险和合规压力,迅速做出反应。2020年,类似情况曾发生在成人网站P站(Pornhub)身上,当时由于信用卡公司集体切断支付渠道,导致其业务几乎崩溃。Steam显然不愿重蹈覆辙,于是在7月16日悄然更新《Steamworks开发者指南》,新增第15条规则:游戏发行不仅要符合Steam审核标准,还必须满足支付机构(如Visa、万事达)的额外要求。

这意味着,支付机构实际上成为了游戏上架的”隐形审查者”,而它们既没有明确的审核标准,也不会公开具体封杀理由。例如,日本合法成人平台DLsite、pixiv等也曾因类似原因被Visa封杀,而官方仅以”维护品牌形象”含糊回应。

【玩家的愤怒:我们失去的不仅是成人游戏】

此次事件迅速引发全球玩家反弹,因为问题的核心已超越”成人内容”本身:

- 支付机构越权干预内容自由:Visa、万事达等本应是中立的金融工具,如今却因舆论压力随意封杀合法业务,甚至影响LGBTQ+群体相关游戏(如被指控”美化非传统关系”)。

- 审查标准模糊,随机性极强:谁嗓门大,谁就能影响支付机构的决策。Collective Shout仅凭1000余人的请愿,就撬动了整个游戏行业,而其他群体(如跨性别者权益组织)可能因此遭受连带伤害。

- 未来可能蔓延至其他娱乐领域:如果支付机构能以”道德争议”为由封杀成人游戏,下一步是否会影响电影、音乐、文学?甚至普通玩家的言论自由?

【反抗运动:20万玩家联名抵制,马斯克也掺和进来】

面对支付机构的”隐形霸权”,玩家们并未坐以待毙:

- 大规模请愿:国际玩家社区发起联名抗议,要求Visa、万事达停止干涉合法娱乐内容,目前签名人数已突破20万(远超Collective Shout的1000人)。

- 舆论战升级:游戏开发者、媒体人纷纷发声。纽约大学游戏设计教授Naomi Clark警告,此举可能对LGBTQ+群体造成”系统性风险”;Vice等媒体的相关报道虽遭删稿,但撰稿人集体辞职抗议。

- “X支付”的潜在挑战:马斯克趁机推销自家的”X支付”(原Twitter支付系统),宣称要打破传统信用卡巨头的垄断,为内容创作者提供更自由的支付渠道。

【支付机构的困境:商业利益 vs 道德绑架】

Visa、万事达等并非不清楚自己的处境:

- 它们本可置身事外:支付机构理论上只处理交易,不审核内容,但为了避免被贴上”纵容不良信息”的标签,往往选择”宁可错杀,不可放过”。

- 商业风险巨大:一旦被激进组织指控”资助不当内容”,企业可能面临广告商撤资、政府调查甚至消费者抵制。但这种”自我审查”也导致合法业务(如日本成人平台、独立游戏)遭受无妄之灾。

【未来走向:玩家会赢吗?】

目前来看,支付机构的霸权短期内难以撼动,但玩家的反抗已产生一定影响:

- Steam的妥协只是开始:Valve虽更新了规则,但业内普遍认为这是”缓兵之计”,未来可能寻找替代支付方案(如加密货币、本地化支付渠道)。

- 新支付方式的崛起:若马斯克的”X支付”或类似服务成功,内容创作者或许能绕过传统金融巨头的审查。

- 长期博弈:这场斗争本质上是**”谁有权定义‘合法内容’的边界”**。玩家、开发者、少数群体与激进组织的拉锯战,可能重塑未来互联网娱乐的生态。

【结语:当”道德警察”决定你能玩什么】

Steam成人游戏下架事件,表面上是”黄油消失”,实则是全球支付体系对数字娱乐的隐性控制。当一家信用卡公司就能决定某个游戏、某类内容的生死时,我们失去的不仅是娱乐自由,更是对数字时代的信任。

玩家们的愤怒并非小题大做——今天他们能以”道德”之名封杀成人游戏,明天就可能以同样理由限制你的游戏、音乐甚至新闻阅读。这场斗争远未结束,而最终的胜负,将决定我们能否真正拥有一个自由的数字世界。