在科技产业的历史长卷中,柯达的衰落已成为商学院教科书中的经典案例——这家曾占据全球胶片市场90%份额的巨头,因未能及时拥抱自己发明的数码技术而轰然倒塌。如今,类似的命运是否会降临在当今科技巨头苹果身上?随着AI技术以远超预期的速度重塑全球科技格局,苹果正面临其历史上最严峻的战略挑战。本文将深入分析苹果在AI时代的困境与机遇,探究其商业模式与AI革命之间的深层矛盾,高管动荡背后的人才危机,以及封闭生态在开放协作时代面临的适应性挑战,最终评估苹果是否真的站在了”柯达时刻”的边缘。

历史镜鉴:柯达与诺基亚的幽灵

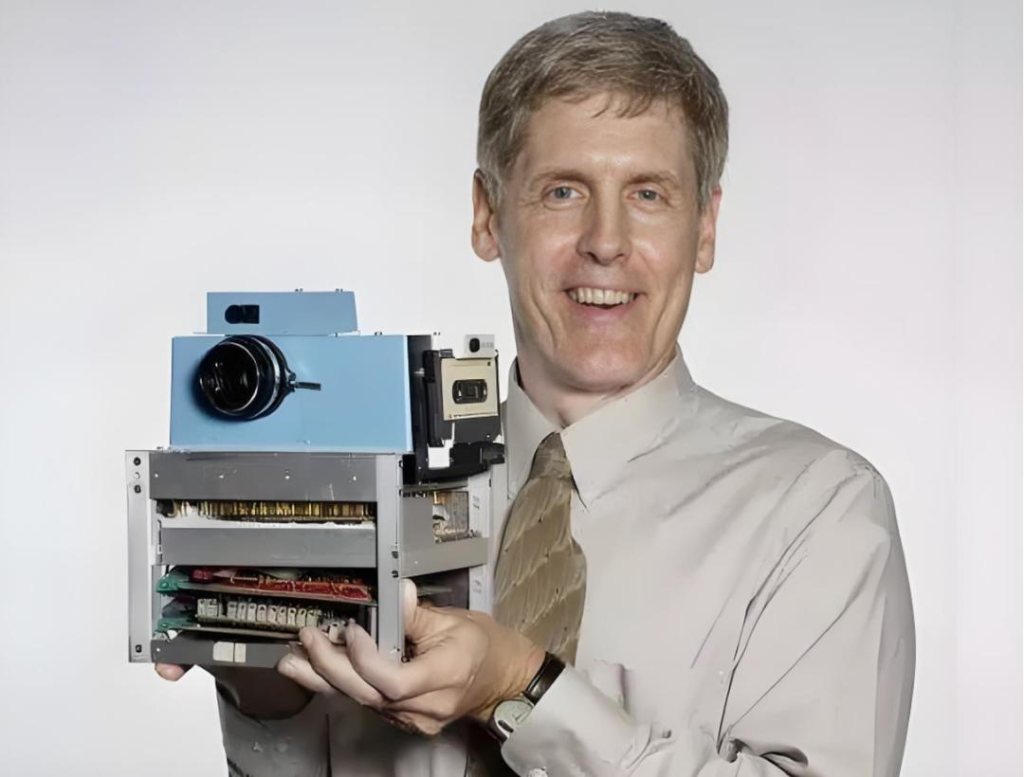

1975年,柯达工程师Steven Sasson发明了世界上第一台数码相机时,管理层那句”这很可爱,但别告诉任何人”的评语,成为了科技史上最昂贵的错误之一。柯达的悲剧不在于缺乏创新,而在于创新与核心业务的冲突——数码技术会侵蚀其利润丰厚的胶片业务,这种”创新者的窘境“使得柯达选择了压制而非拥抱未来。同样的故事在2000年代末的诺基亚身上重演,当苹果和Android推动智能手机革命时,诺基亚受制于塞班系统的封闭架构和硬件优先思维,最终错失转型良机。

如今,这些历史幽灵似乎正在苹果周围徘徊。2025年的苹果与巅峰时期的柯达、诺基亚展现出惊人的相似性:iPhone硬件收入仍占公司总营收的51.45%,而AI本质上是软件和服务驱动的业务,这造成了根本性的商业模式冲突。就像数码相机威胁柯达的胶片业务一样,强大的AI服务可能会削弱用户每年升级iPhone的动力——如果云端AI能提供更好的服务,为什么还需要最新的硬件?这种”自我颠覆的恐惧“正在使苹果的AI战略显得犹豫不决。

值得注意的是,AI革命的扩散速度远超当年的数码相机和智能手机。数据显示,生成式AI仅用3年就达到了35%的渗透率,而智能手机用了9年才实现40%的普及率。同时,构建一个具有竞争力的AI生态需要超过200亿美元的投入,远高于当年智能手机生态的120亿美元。这意味着苹果面临的挑战更为严峻,反应窗口更为紧迫。历史不会简单重复,但其中的规律值得警醒——当技术革命来临时,巨头的倒下往往不是因为做得不好,而是因为转得太慢。

苹果AI战略的深层矛盾

苹果的AI困境绝非简单的技术落后问题,而是其核心战略与AI时代需求之间一系列根本性矛盾的集中体现。首当其冲的是隐私保护与AI效能之间的两难。苹果坚持用户数据本地化处理,采用差分隐私技术,这虽然符合其一贯的隐私价值观,却导致训练数据量严重不足。据内部测试,苹果AI模型的准确率较谷歌、OpenAI低25%以上,2024年推出的生成摘要功能甚至因高错误率被迫在iOS 18.3中下架。一位苹果工程师坦言:”隐私保护是政治正确,但在AI领域,数据是燃料。没有足够的数据,再先进的算法也是空谈。”

更深层的矛盾在于苹果的硬件优先思维与AI服务特性之间的冲突。iPhone的硬件收入占比超过51%,这使得苹果难以像微软、谷歌那样全力投入AI服务。硬件需要用户频繁更新换代,而好的AI服务恰恰会延长设备使用寿命——如果ChatGPT能在旧手机上运行良好,用户升级的动力就会下降。这种矛盾在Apple Intelligence的功能设计中表现得淋漓尽致:目前推出的写作工具、语音信箱转录、Genmoji个性化表情等功能被业界评价为”锦上添花”,而非能驱动设备升级的”杀手级应用”。

从技术架构看,苹果的封闭生态正在成为AI迭代的桎梏。Siri仍然沿用2011年的底层代码,无法支持现代AI助手的多轮复杂对话。原计划2024年发布的”LLM Siri”因与iOS系统整合困难而延期,苏黎世AI团队与美国总部的协作效率低下问题长期未解。更严重的是,苹果坚持端侧处理优先的策略,但云端大模型能力不足,导致复杂任务处理能力落后竞品2-5年。一份内部评估显示,要使Siri达到现代AI助手水平,需要重构30%的iOS底层代码,这种技术债务正在成为苹果AI发展的沉重负担。

苹果的AI战略困境在人才维度表现得尤为明显。2024年苹果AI团队离职率高达34%,远超行业平均的15%,其中63%的离职人员加入了OpenAI、Anthropic等AI初创公司。关键高管也接连出走:首席人力官(2024年10月)、首席财务官Luca Maestri(2025年1月)、被视为库克接班人的Jeff Williams(2025年7月)相继离职。这种人才流失潮不仅削弱了苹果的研发能力,更暴露出其组织文化在AI时代的适应性危机——就像诺基亚末期一样,最优秀的人才正在流向更富创新活力的环境。

与竞争对手的差距:五年鸿沟难跨越

当苹果仍在努力整合其AI功能时,竞争对手已经在快速迭代的道路上遥遥领先。彭博社知名记者马克·古尔曼的报道指出,苹果真正现代化、具备对话能力的Siri可能要到2027年的iOS 20才能推出,这将使苹果在AI竞赛中落后竞争对手整整5年。这种差距不仅体现在时间维度上,更表现在技术能力和用户体验的方方面面。

从技术指标看,苹果的自研基础模型和大语言模型已接近性能极限,而竞争对手仍在飞速发展。硬件支持方面,A系列芯片的NPU算力仅为同期高通骁龙的60%,2025年采购的AI训练GPU数量不足英伟达年产能的3%。这种算力劣势直接限制了苹果AI模型的训练规模和迭代速度。隐私保护固然是苹果的价值观优势,但当这种坚持导致AI功能实用性大打折扣时,消费者很难为之买单——测试显示,iPhone 16 Pro的端侧AI处理速度虽比云端方案快200ms,但在复杂任务如多轮对话、实时学习等方面仍显著落后。

与主要竞争对手相比,苹果的AI生态显得单薄而封闭。微软Copilot深度整合于Windows和Office,谷歌Gemini提供强大的大语言模型服务,亚马逊Alexa+增加了对用户身份和环境的感知能力,而OpenAI继续引领生成式AI的发展。苹果与ChatGPT的合作仅限于表面整合,仅作为Siri无法回答问题时的备用选择,而非Apple Intelligence的核心动力。这种生态开放性的差距使苹果在AI服务丰富性上处于劣势,开发者更倾向于为开放平台创造应用。

表:苹果与主要竞争对手AI能力对比(2025年)

| 指标 | 苹果 | 谷歌/DeepMind | 微软/OpenAI | 亚马逊 |

|---|---|---|---|---|

| 对话AI成熟度 | Siri仍为双后端架构,现代化版本预计2027年 | Gemini已支持复杂多轮对话,整合搜索功能 | Copilot深度整合Office,企业级应用成熟 | Alexa+新增情境感知功能 |

| 模型性能 | 自研模型准确率低竞品25%以上 | 大语言模型领先,持续迭代 | ChatGPT-5领先行业,API广泛应用 | 专注垂直领域优化 |

| 硬件支持 | A系列NPU算力为高通60% | TPUv5集群,专为AI优化 | 与英伟达紧密合作,Azure AI超算 | 定制AI芯片,成本优势 |

| 生态开放度 | 严格端侧控制,开发者接口有限 | 开放模型API,支持多平台 | 全面开放,企业级整合 | 侧重智能家居场景整合 |

| 数据策略 | 差分隐私,本地处理优先 | 大数据训练,个性化服务 | 企业数据+公开数据结合 | 电商行为数据强化推荐 |

中国市场受阻进一步放大了苹果的竞争劣势。Apple Intelligence入华面临数据本地化审查,分析师指出,若无法在2026年前解决监管合规问题,苹果将失去全球最大AI应用场景的竞争优势。与此同时,中国本土AI企业如DeepSeek已推出可媲美尖端技术的开源模型,字节跳动等公司正大力投资AI基础设施。全球AI格局正在重塑,而苹果似乎还未能找到自己的位置。

转型努力与潜在突破口

面对日益严峻的AI挑战,苹果并非毫无作为。2025年以来,公司已启动一系列战略调整试图扭转颓势。最显著的变化是组织架构重组——苹果解散了长期陷入内耗的”AIMLess”团队,转而组建12个敏捷开发单元,将决策周期压缩至21天。同时,苹果开始与Perplexity等AI公司洽谈合作,探索搜索与设备端AI的协同路径。在基础设施方面,苹果计划投入50亿美元建设百万GPU集群,目标在2026年实现70%自研芯片替代,这反映了苹果对算力自主权的迫切需求。

领导层调整是另一关键举措。苹果将资深软件经理金·沃拉斯调至AI团队负责Siri项目,她曾成功领导Vision Pro的软件开发。更引人注目的是,2025年WWDC前夕,苹果紧急调任一位元老级人物主管AI部门,加速与OpenAI和谷歌的谈判。这种领导力重组表明苹果已意识到危机的严重性,希望通过引入外部经验和加速决策来打破创新僵局。目前讨论的方案包括:更大程度地依赖第三方基础模型(如谷歌Gemini或OpenAI)快速提升竞争力,待自研技术成熟后再逐步替换。

苹果的硬件生态或许能成为其AI突围的独特优势。全球20亿活跃苹果设备构成了庞大的潜在数据采集网络,若能在隐私框架内开放有限度的匿名数据共享(如Vision Pro的眼动追踪数据),或能突破训练数据瓶颈。端侧AI的隐私保护特性也可能成为差异化卖点,特别是在医疗、金融等敏感场景,iPhone 16 Pro的端侧处理速度已比云端方案快200ms。这种”隐私优势“若能结合实用功能,或许能重新赢得用户青睐。

从长远来看,苹果需要重新平衡其封闭策略与开放协作的关系。正如行业分析师所指出的:”deepseek的成功已表明,更开源的AI才能更好发展,封闭生态会制约AI进步。”苹果或许需要学习微软的”拥抱-扩展-超越”策略:先整合外部先进AI技术保证竞争力,同时加速自研关键技术的突破。库克时代的苹果以供应链管理和渐进创新见长,但AI革命需要的可能是乔布斯式的颠覆性思维——正如他所说:”创新就是把事物联系起来的能力。”在AI时代,苹果亟需重新找回这种连接能力。

苹果真的面临”柯达时刻”吗?

将今日的苹果与昔日的柯达简单类比无疑过于简化,但两者在面临技术范式转移时的困境确有相通之处。柯达的失败根源在于其无法摆脱对传统胶片业务的路径依赖,即使自己发明了数码相机也不敢全力拥抱。类似地,苹果的硬件依赖和封闭生态正在成为其AI转型的枷锁——iPhone收入占比过半的局面使其难以像纯软件公司那样全力投入AI服务。这种结构性矛盾不解决,苹果的AI战略就难以放开手脚。

然而,苹果与柯达也存在重要差异。柯达是单一业务公司,胶片收入占据绝对主导,而苹果已建立起包括服务、可穿戴设备等在内的多元化收入结构。更重要的是,苹果拥有柯达所不具备的生态系统优势——全球超过20亿活跃设备、品牌忠诚度极高的用户群体、业界领先的芯片设计能力,这些都可能成为其AI反击战的基础。问题在于,苹果能否在竞争对手建立不可逾越的AI优势前,有效激活这些潜在资源。

AI对苹果的威胁或许比数码相机对柯达的威胁更为深刻。柯达面临的是产品替代(数码相机替代胶片相机),而苹果面临的是范式颠覆——AI可能使”手机”作为中心设备的地位下降,当AI助手可以跨设备无缝服务时,用户对特定硬件品牌的忠诚度将减弱。这才是苹果真正的”柯达时刻”风险:不是被更好的iPhone打败,而是被一个手机不再那么重要的世界边缘化。

综合评估,苹果尚未真正步入”柯达时刻”,但已站在其边缘。公司的财务依然健康,品牌影响力仍然强大,但战略焦灼的迹象日益明显——高管动荡、人才流失、产品迭代迟缓。AI革命的窗口期正在关闭,微软、谷歌等竞争对手每年投入数百亿美元扩大领先优势,而苹果仍在努力解决基础架构问题。未来12-18个月将是关键期,若无法推出具有竞争力的AI产品,苹果可能从技术领导者沦为追随者,重蹈诺基亚从巅峰滑落的覆辙。

结语:创新与生存的永恒命题

从柯达到诺基亚,再到今天的苹果,科技产业的历史不断重演着一个永恒主题:没有永恒的巨头,只有不断的创新。苹果当前面临的AI困境,本质上是封闭与开放、硬件与软件、控制与协作之间的深层战略抉择。公司引以为傲的整合优势在AI时代可能正转化为适应性障碍,而隐私保护的价值观承诺则面临着效用不足的市场考验。

值得警惕的是,技术革命的加速正在缩短巨头的反应时间。生成式AI用3年就走完了智能手机9年的普及历程,而构建竞争力的成本却大幅提高。在这个快节奏的AI时代,苹果的渐进式创新传统可能不再适用,需要更激进的战略转向。正如乔布斯在1990年代回归后对濒临破产的苹果所做的那样,当前的苹果可能需要一场从文化到技术的全面革新,才能在AI时代保住领先地位。

历史告诉我们,科技巨头的衰落很少源于外部的直接竞争,而更多是源于内部的思维定式和决策迟缓。苹果是否正迎来”柯达时刻”,最终取决于它能否克服自身的成功路径依赖,勇敢拥抱AI带来的范式革命。在数码相机发明50年后的今天,苹果的故事或许将成为商学院新的案例研究——关于如何在技术颠覆的时代,避免成为下一个柯达。