晨光漫过莫干山麓的绣球花丛时,孔亚雷正坐在斑驳的老木桌前翻动《小说的准备》。这个被村民称为”莫兰迪”的院落里,黑胶唱片机流淌着爵士乐,二手书架上排列着两千余册藏书,窗外的湖水倒映着苍翠群山。五十二岁的翻译家兼小说家在此隐居九年,用最朴素的方式诠释着当代知识分子的精神突围——当城市文明以效率为信仰狂奔时,他选择在时光褶皱里种植文字与星辰。

从银行金库到山间书房:一场二十年的精神迁徙

出生于安徽县城的孔亚雷,人生轨迹本应沿着父母预想的轨道运行:外贸专业毕业进入银行系统,沿着世俗意义上的成功阶梯稳步攀升。然而命运转折发生在某个寻常午后,当村上春树的小说文字穿透纸背击中他的心脏时,这个年轻人突然意识到自己正身处”错误的人生剧本”。

“在银行柜台前数钞票的日子,就像被困在玻璃罐里的蜜蜂。”回忆起那段经历,他摩挲着书桌上泛黄的《幻影书》译稿,纸张边缘已磨损出细密的毛边。二十四岁那年,他毅然辞去稳定的银行工作转投报社,却在发现新闻写作的速朽本质后再次陷入迷茫。”那些为了版面填补而匆忙拼凑的文字,第二天就会被扔进废纸篓。”这种对速朽的恐惧催生出更决绝的选择——二十八岁那年,他彻底告别职场,将全部生命押注在文学创作这片”注定贫瘠的土地上”。

这场看似任性的逃离并非一帆风顺。首部小说《不失者》历经六年辗转才得以面世,期间他不得不靠零散工作维持生计。当被问及为何坚持时,他指向书房里那台老式打字机:”每次敲击键盘的声音都在提醒我,真正的创作永远在与时间角力。”正如他在《极乐生活指南》中所写:”所有值得抵达的远方,都需要穿越足够漫长的黑夜。”

山居生活的三重维度:物质极简与精神丰盈

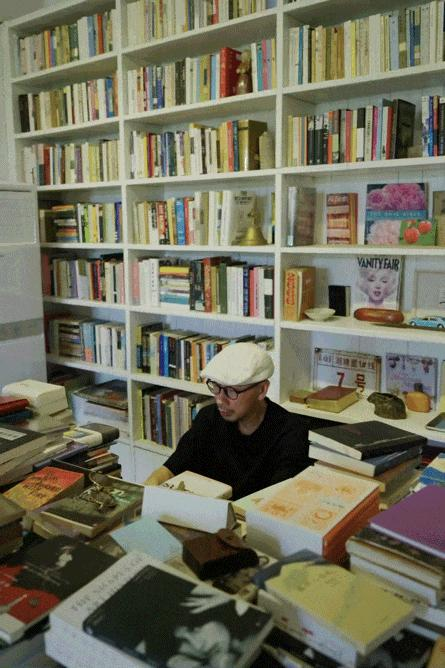

莫干山脚下的居所堪称现代隐士的典范:黄泥墙保留着百年前的肌理,二手市场上淘来的铸铁壁炉燃烧着松木香气,整面书墙从地板延伸至天花板形成震撼的视觉交响。孔亚雷亲自设计的每个细节都暗藏玄机——厨房的陶土碗盏盛放着手冲咖啡,书房的老榆木桌上摊开着詹姆斯·索特的《光年》译稿,窗台边的绣球花与远处的茶园构成天然画框。

“真正的奢华从来不是物质的堆砌。”他抚摸着那张使用二十年的实木书桌,桌面因常年伏案留下深浅不一的痕迹。在这个远离外卖与网约车的空间里,时间仿佛被拉长成绵密的丝线:清晨五点半聆听露珠从叶片滚落的声音,午后坐在藤椅上翻译塞萨尔·艾拉的小说,黄昏时分沿着蜿蜒的山径漫步至湖畔,观察夕阳如何将云层染成琥珀色。这种近乎修道院式的生活节奏,却孕育出惊人的创造力——近年斩获单向街书店文学奖的译作《光年》,正诞生于某个被山雾笼罩的凌晨。

山居生活的挑战同样真实存在。当城市居民享受着半小时送达的外卖服务时,他需要步行两公里到镇上的集市采购食材;当现代人依赖即时通讯维系社交网络时,他的日常对话对象除了飞鸟虫鸣还有书页间的思想者。”去年冬天重感冒时,连续三天没能买到退烧药。”他笑着说起这段插曲,眼神里却没有丝毫抱怨,”但你知道吗?那天傍晚我看见山雀在雪地里觅食,那种生命的顽强比任何药物都更治愈人心。”

对抗时代的慢哲学:在速朽世界里雕刻永恒

数字时代的洪流中,孔亚雷的存在犹如一块顽固的礁石。拒绝使用智能手机社交软件,坚持手写书信与读者交流,甚至在翻译詹姆斯·索特作品时特意选用繁体竖排版本。”快节奏的消费主义让我们丧失了深度思考的能力。”他在接受访谈时指出,当代人陷入”即时满足”的陷阱,将阅读简化为碎片化浏览,把创作降格为流量游戏。

这种坚守并非固执己见。当儿子考入北京大学中文系后,这位父亲欣喜地发现,年轻人开始重新发现纸质书的温度。”他会在图书馆古籍阅览室待上一整天,就像当年的我。”孔亚雷认为,真正的文化传承不在于技术形式的更迭,而在于精神内核的延续。正如他在《李美真》中塑造的人物始终执着追寻某种超越性的存在意义,这种对永恒价值的叩问正是文学存在的根本理由。

面对”隐居是否逃避现实”的质疑,他指着墙上挂着的契诃夫名言作出回应:”作家应当像蘑菇一样生长在森林深处,而不是站在马路中央招摇过市。”在他看来,远离喧嚣不是消极避世,而是在更纯粹的维度里观察人性、思考文明。那些看似”无用”的书写——关于时间本质的哲学思辨,对存在主义困境的文学呈现,恰恰构成了对抗虚无主义的精神堡垒。

夜幕降临时分,孔亚雷常常独自坐在庭院石凳上凝视星空。远处城市的霓虹如潮水般涌来又退去,而他的目光始终聚焦于头顶那片亘古不变的璀璨星河。”人生就像翻译一部艰深的原著,每个词语都需要反复斟酌,每个标点都可能改变整部作品的命运。”他说这话时,山风掠过绣球花丛发出沙沙声响,仿佛大自然在为这位文字工匠奏响永恒的安魂曲。在这座用书籍与山峦构筑的精神堡垒里,时间不再是压迫生命的刻度,而是滋养灵魂的甘露。