悲剧突发:一场水仗背后的致命感染

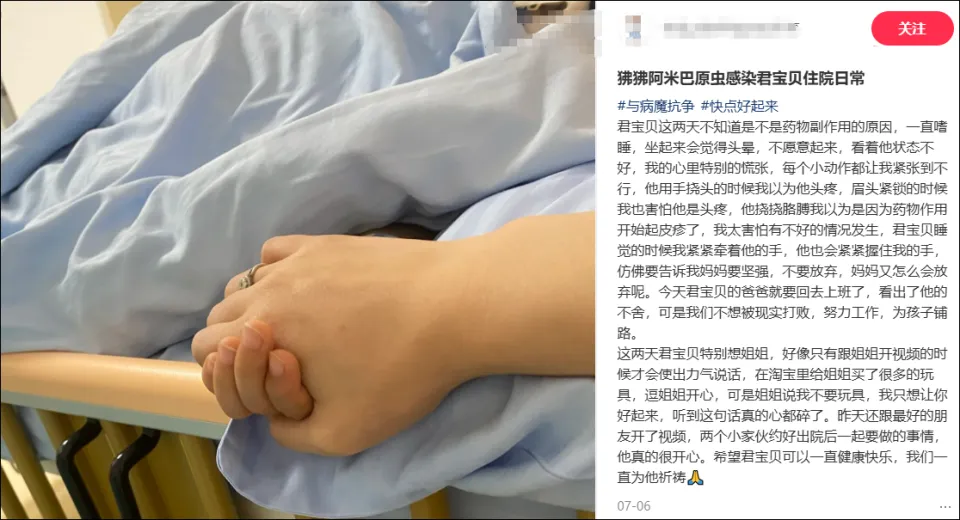

2025年8月11日晚,一则令人心碎的消息引发全网关注。上海一名6岁8个月的男孩君君因感染罕见”食脑虫”(狒狒阿米巴原虫),经过27天重症监护室(PICU)的全力抢救仍不幸离世。孩子母亲在社交平台发布的感谢信中写道:”生命留在6岁8个月”,简短文字背后是无数家庭的揪心与恐惧。

据家长回忆,感染源头可能指向两个日常场景:6月6日学校组织的打水仗活动,以及4月13日在公园的捞鱼经历。无独有偶,今年6月福建一名5岁女童在游泳泡温泉后出现头痛、呕吐症状,最终也被确诊同类感染,截至8月初已在PICU治疗45天。这些案例共同揭开了夏季玩水潜在的致命风险——看似清澈的水体中,可能潜伏着致死率高达98%的”食脑虫”。

揭开”食脑虫”真面目:并非昆虫的致命元凶

中国疾控中心寄生虫病所研究员卢艳指出,”食脑虫”实为狒狒巴拉姆希阿米巴等致病性自由生活阿米巴原虫的俗称。这类单细胞生物广泛存在于淡水湖泊、河流、土壤甚至未消毒的自来水中,通过鼻腔、口腔或皮肤伤口侵入人体。当人体在游泳、潜水时呛水,原虫可经嗅神经直抵大脑,引发原发性阿米巴性脑膜脑炎,导致脑组织溶解坏死,因此被形象称为”食脑虫”。

值得注意的是,此类感染极为罕见但凶险异常:

- 全球数据:美国疾控中心统计显示,每年约1-3例确诊病例,病死率超97%;

- 国内现状:我国累计报告病例仅40余例,属极端罕见病种;

- 病程特征:从出现症状到死亡通常仅5-18天,初期易误诊为普通感冒或脑炎。

感染路径与典型症状:这些信号千万别忽视

(1)入侵途径

- 鼻腔为主:游泳、跳水时呛入含原虫的冷水,沿嗅神经上行至颅底;

- 皮肤接触:开放性伤口或黏膜直接接触污染水体;

- 其他可能:饮用污染水源(但概率较低)。

(2)症状发展三阶段

- 早期(1-3天):类似感冒的发热、鼻塞,或皮肤出现红色皮疹;

- 中期(4-7天):剧烈头痛、喷射性呕吐、颈部僵硬(脑膜刺激征);

- 晚期(7天+):意识模糊、癫痫发作、幻觉,最终因脑疝呼吸衰竭死亡。

关键警示:孩子玩水后若出现持续高烧不退、性格突变(嗜睡/烦躁)、喷射状呕吐,需立即就医并主动告知玩水史!

疾控中心五项防护指南:安全玩水必备常识

针对夏季亲水活动,专家提出以下科学防护措施:

1. 避开高危水域

- 禁止:野外池塘、河流、水库、未开发的山涧溪流;

- 推荐:选择正规泳池(需确认每日水质检测报告,pH值7.2-7.8,余氯0.3-1.0mg/L)。

2. 物理屏障保护

- 佩戴防水泳镜+鼻夹,减少水流入鼻腔;

- 皮肤有破溃时避免接触任何自然水体。

3. 鼻腔专项防护

- 游泳后用无菌生理盐水或煮沸冷却的温水冲洗鼻腔;

- 儿童可选用专用洗鼻器清洁。

4. 水源管理细节

- 家庭长期未用的水管,放水3-5分钟后再用于洗漱;

- 避免用野外的水洗脸、刷牙甚至饮用(即使看似清澈)。

5. 应急处理原则

- 戏水后2周内出现发热、头痛、癫痫等症状,第一时间告知医生接触史;

- 建议保存玩水照片/视频辅助流行病学调查。

科学认知破误区:这些传言不可信

- 误区1:”只有脏水才有食脑虫”→ 真相:即使清澈的天然水体也可能存在;

- 误区2:”戴泳帽就能防护”→ 真相:需重点保护鼻腔而非头发;

- 误区3:”喝下水道水没事”→ 真相:城市自来水需煮沸后饮用更安全。

专家呼吁:快乐暑假勿忘安全底线

“每例’食脑虫’感染都是惨痛教训。”卢艳研究员强调,家长应牢记**”野泳猛于虎”**,尤其警惕以下高危行为:

- 带孩子去河道玩水、漂流;

- 在暴雨后积水区域嬉戏;

- 使用未经处理的温泉水泡澡。

安全替代方案:选择配备救生员、定期换水的室内游泳馆,或参与水上乐园的封闭式项目。若坚持户外亲水,务必选择有资质的景区深水区,并避开雨季涨水期。

结语:守护生命,从细节做起

君君的离去为所有家庭敲响警钟:夏日清凉与健康安全绝非单选题。当我们享受戏水乐趣时,多一份警惕、多一道防护,就能让孩子远离”隐形杀手”。转发扩散这份防护指南,愿每个孩子都能平安度过每一个夏天!